目次

- ▼離乳食後期はいつから?

- ▼離乳食の時期別にNG食材がある理由

- ▼後期の離乳食|進め方・増やし方

- ▼この食材は離乳食後期に食べられる?

- ▼【1】米類

- ▼【2】パン類

- ▼【3】麺類

- ▼【4】穀類

- ▼【5】白身魚

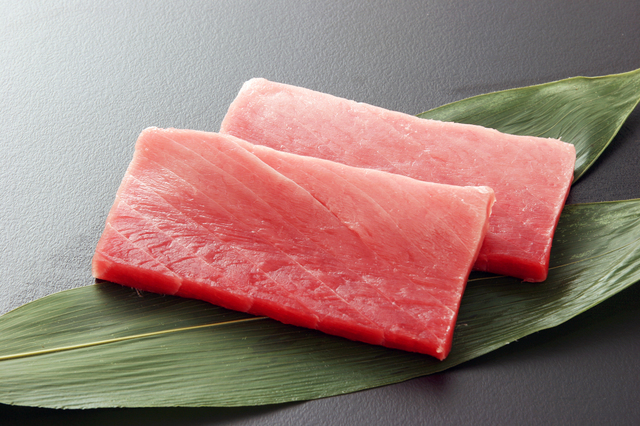

- ▼【6】赤身魚

- ▼【7】青背魚

- ▼【8】生魚

- ▼【9】甲殻類

- ▼【10】貝類

- ▼【11】その他魚介類

- ▼【12】魚介類加工品

- ▼【13】出汁(だし)

- ▼【14】卵

- ▼【15】肉類

- ▼【16】肉類加工品

- ▼【17】乳製品

- ▼【18】大豆類

- ▼【19】野菜

- ▼【20】イモ類

- ▼【21】きのこ類・海藻類

- ▼【22】果物類

- ▼【23】調味料類

- ▼【24】そのほかの食材・市販品など

- ▼(ご参考)コズレ会員「ベビーフード」ランキング・おすすめ診断もチェック!

- ▼(ご参考)Amazon・楽天の「ベビーフード」売れ筋人気ランキングもチェック!

- ▼まとめ

離乳食後期はいつから?

生後9~11ヶ月頃の赤ちゃん

【発達の目安】

・ 男の子

身長が67.4~78.5cm、体重が7.2~10.8kg

・ 女の子

身長が65.5~76.7cm、体重が6.7~10.3kg

この時期の赤ちゃんは運動量がとても増えるので、その分体重の増加は今までよりも緩やかになります。そのため心配になるかもしれませんが、体重が少しでも増えていれば問題ありません。

上の前歯が2本生え、上下の前歯が4本になる時期です。まだうがいが出来ないので、歯磨きの後は濡らしたガーゼで拭いてあげたり、水やお茶を飲ませたりしましょう。

ハイハイができるようになる時期でもあり、行動範囲がぐんと広がります。11ヶ月頃になるとひとりで立って歩ける赤ちゃんも出てきます。発達は赤ちゃんによって差が大きいので、心配しすぎることはありません。今できることを温かく見守ってあげましょう。

また、食べムラが出てくることもあり、なかなか食べてくれない赤ちゃんもいます。毎日の栄養を考えると心配になってしまいますが、1日単位ではなく週単位で栄養バランスを考えましょう。

離乳食後期の心得

離乳食後期は自己主張もするので、全然食べてくれないことや、食べムラが出てきます。一生懸命離乳食を作っている側からすると、とても悲しいですよね。手づかみ食べが始まって、服や床が汚れてしまい、イライラしてしまうことがあるかもしれません。

1日3回の、本当に大変な時期を乗り越えるために必要なことは、頑張りすぎないことです。毎食必ず手づくりである必要はありません。時にはベビーフードに頼っても構いません。また、こぼしてもいいように床にシートを敷いたり、食事用のスタイを用意したりすると気持ちも楽になります。

赤ちゃんにとって大切なのは、ママやパパの笑顔です。たまには息抜きをして、頑張りすぎない離乳食づくりをしましょう。

離乳食の時期別にNG食材がある理由

しっかり噛むことができない

生後11ヶ月の赤ちゃんで、前歯の乳歯が4本生え、奥歯が生えるかな?という時期です。食材はやわらかく、歯茎でつぶせるくらいのやわらかさにしてから与えます。目安はバナナくらいのやわらかさです。

固さや大きさが合わないものを食べさせてしまうと、食べものを丸呑みしてしまう原因となります。丸呑みすると、窒息や、消化不良からアレルギーの原因となる可能性もあります。

また離乳食後期は、手づかみ食べが始まる時期です。手づかみ食べは赤ちゃんの大切な成長のひとつです。赤ちゃんが食べやすいように、固さや大きさを工夫しましょう。

免疫力が不十分

離乳食にも慣れてきて、初めて口にする食材は少なくなる頃です。しかし、何でも食べられるようになったわけではありません。まだ免疫力は不十分です。

例えば、細菌に感染する恐れのある、刺身やハチミツはまだ与えてはいけません。離乳食初期や中期に、3大アレルゲンである卵・小麦・乳製品に反応した方も、医師などの適切なアドバイスを受けて、いつ与えるのかを判断してください。

また、調味料にも気をつけなければいけません。調味料は塩分や添加物がたくさん含まれているだけでなく、アルコールや生卵を使用したものもあります。使用する際はごく少量だけにし、必ず加熱をして使用することを徹底しましょう。

後期の離乳食|進め方・増やし方

食材の大きさを変えてみましょう

後期に向いているのは、離乳食中期までに使用した食材を利用して、少し食べごたえのある食感や大きさに合わせて作ったものです。

一部の調味料は、わずかであれば使用できるようになります。風味づけ程度に味つけをすると、赤ちゃんも進んで食べてくれるでしょう。味つけは大人が味見をして物足りない程度にしましょう。

おかゆは5倍がゆになり、野菜や果物の他にも、たんぱく質が含まれた肉や魚も献立に加えられます。食べられる食材は増えますが、初めて与える食材は、平日の午前中にひとくちから始めましょう。

離乳食の回数は1日に3回になるので、大人の食事と同じように、朝・昼・晩の3回を離乳食の時間にあてます。後期からは家族で同じ食卓を囲み、食事の楽しさを教えましょう。

後期に使用できる食材

離乳食後期には食事から摂る栄養がおよそ70%になります。糖質、たんぱく質、ビタミン・ミネラルと、栄養のバランスが取れた離乳食を目指しましょう。おかゆの他にも、パンや麺類も小さく刻んで与えることができます。

運動量も増えるため、鉄分やビタミンDが不足しやすくなります。不足しがちな栄養素を補える食材を積極的に使用しましょう。野菜であれば小松菜、魚であれば鮭やいわし、しらす干しもおすすめです。

離乳食後期は手づかみ食べの時期なので、赤ちゃんが手に取りたくなるような大きさや形にすることも大切です。一口大に丸めたり、スティック状にしたりすると赤ちゃんも手に取りやすいです。

1日ですべての栄養を摂ることは難しいですが、1週間単位できちんと栄養が摂れていれば心配ありません。長いスパンで栄養を満たせる献立を考えてみるといいですよ。

後期の離乳食の調理法

どの食材もしっかり火を通します。潰した後で食べやすい大きさに成形して与えることもできます。いずれも赤ちゃんの歯茎でつぶせる固さにしましょう。先ほどもお伝えしましたが、目安はバナナくらいの固さです。

多めに作って冷凍保存したり、電子レンジを活用したりして、時短できるものや簡単に作れるものをいくつか用意しておくと良いでしょう。

この食材は離乳食後期に食べられる?

【1】米類

酢飯:△

酢飯にはお酢、砂糖、塩が使われています。離乳食後期からであれば食べられますが、お酢が効いているとすっぱいので、赤ちゃんの好む味ではないかもしれません。

食べたがらないのに無理に与える必要はありません。酢飯を手づくりする場合は、赤ちゃんの分だけおかゆにみかんを混ぜて酢飯風にするアイデアもあります。

この記事に関連するリンクはこちら

玄米:×

玄米は、食物繊維やビタミンBが豊富な食材です。しかし、消化が悪く、赤ちゃんの胃腸に大きな負担をかけてしまいます。そのため離乳食には向いていません。

雑穀米:×

離乳食には向いていません。雑穀米も玄米と同じように、ビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれています。しかし、やはり赤ちゃんが消化するには負担の大きい食材です。

また、市販の雑穀米は数種類の雑穀がブレンドされていることが多いです。アレルギーを引き起こす恐れがあり、原因もわかりにくいため離乳食後期には与えません。

もち米:×

もち米は消化が悪く、冷めると固くなるため、離乳食期には与えません。

お餅:×

もち米を原料にしたお餅は、3歳までは与えません。

誤嚥(食べ物が気管などに入ること)や窒息(餅が喉に貼りつくなど)の可能性があるため、たとえ小さく切ったり、とろとろに煮たりしても与えないようにします。

赤飯:×

冷めると固くなるもち米や、小豆・黒豆などを使用していて消化にも悪く、離乳食には向いていません。与えないようにしましょう。

【2】パン類

フランスパン:◯

後期から食べられますが、中の白い部分だけをパンがゆなどにするとよいでしょう。

卵や牛乳を使っていないので、安心して与えられる食材ですが、塩分が多く含まれているので、与えすぎには注意します。

ロールパン:△

離乳食後期から食べられます。ロールパンは、バターなどの油脂分が含まれています。やわらかく食べやすいですが、与えすぎないように注意しましょう。

気になる場合は、中の白い部分だけを与えるのもいいですよ。

この記事に関連するリンクはこちら

蒸しパン:△

市販の蒸しパンは、糖分や添加物が多く含まれているので、あまりおすすめできません。家庭で手作りした蒸しパンであれば、与えることができます。

野菜や果物を入れたり、アレンジしたりするのも良いでしょう。小麦粉や米粉はもちろん、後期から使用できるホットケーキミックスを使っても簡単にできます。

この記事に関連するリンクはこちら

マフィン:×

糖分や油分が多く含まれているので食べられません。手づくりのものであれば、1歳を過ぎてから与えることができます。

クロワッサン:×

バターなど脂肪分が多く含まれているので食べられません。

【3】麺類

そうめん・ひやむぎ:◯

こちらも離乳食初期から食べられますが、塩分が含まれるので、茹でた後にしっかり水洗いしましょう。

また茹でる前にポキポキと食べやすい大きさに折ってから茹でると、楽に食べさせることができますよ。

そうめんは麺が細く手づかみしにくいため、手づかみしやすくアレンジすると食べやすくなります。

この記事に関連するリンクはこちら

スパゲッティ:△

後期から食べられますが、スパゲッティの中でも細めのものがおすすめです。茹でる時は、塩を入れずに茹でましょう。

そうめん同様、茹でる前に食べやすい大きさにポキポキ折っておくと食べさせるときに楽になります。ただし弾力があるので、離乳食に使う場合には、表示の時間よりも長く茹でましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

マカロニ:△

後期から食べられます。スパゲッティと同様に弾力があるので、塩を入れず表示の時間よりも長く茹でましょう。

手づかみ食べが始まる離乳食後期では、スパゲッティよりもマカロニの方が食べやすいのでおすすめです。

この記事に関連するリンクはこちら

中華麺:×

添加物や塩分が含まれるものもあるため、離乳食完了期から使用できます。

そば:×

離乳食期には与えません。万が一そばアレルギーがあった場合、アナフィラキシーショックを起こす可能性があります。

また、消化にも時間がかかる食材です。初めて与えるのは2、3歳過ぎまで待った方が安心でしょう。

【5】白身魚

銀鱈(銀ダラ):◯

離乳食後期から食べられる魚です。名前に「たら」とつくものの、たらの仲間とは別のものです。脂が多いので、食べ過ぎに注意しましょう。

鮭(さけ):◯

離乳食中期に引き続き、与えることができる魚です。塩が添加された塩鮭ではなく、必ず生の鮭を使用しましょう。

カジキ:×

やわらかくなりにくい魚なので、離乳食後期では与えません。

【7】青背魚

鰯(いわし):△

青背魚独特の臭みがある魚です。赤身魚に慣れてから挑戦しましょう。また、小骨も多いので、ほぐすときに気をつけて取り除いてください。

この記事に関連するリンクはこちら

鯖(さば):△

離乳食後期から食べられる食材ですが、アレルギーを起こす人が一定数いる食材です。初めて与える時は十分注意して、スプーン1さじから与えましょう。

【12】魚介類加工品

ツナ缶(水煮・スープ煮のみ):◯

離乳食後期から食べられる食材です。ただし、離乳食に使用できるのは、水煮またはスープ煮だけです(オイル缶のツナは後期NG)。熱湯をかけて塩抜きしてから使用しましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

かつお節・削り節:◯

風味づけとしても使える食材ですね。そのままでは食べにくいので、上に振りかけたものは、食べる前にしっかりと混ぜましょう。

さば缶(水煮缶):△

離乳食後期から食べられます。水煮缶でも、塩分が含まれているものもあります。使う時は熱湯を回しかけて塩分を落としましょう。

さけフレーク:△

離乳食後期から食べられます。塩分が多いため、使う時は熱湯を回しかけ、塩分を抜きましょう。ただし、添加物が入っているものもあるため、できれば生鮭を使いましょう。

魚肉ソーセージ:×

塩分が多く、保存料などの添加物が入っているので、離乳食期には与えません。

かに風味かまぼこ(かにかま):×

離乳食後期には与えません。

さつま揚げ:×

離乳食後期には与えません。

干物(あじの開き、ししゃもなど):×

離乳食後期には与えません。

するめ:×

塩分が多く固いため、離乳食期を通して与えません。

【15】肉類

鶏手羽先・鶏手羽元:◯

やわらかく煮て、皮と骨を取り除いて食べさせます。

鶏ひき肉:◯

脂肪分である白い部分が少ない、赤身の多いものを選びましょう。

豚もも肉・豚ロース肉:◯

鶏ささ身や鶏むね肉などを食べ慣れてから与えます。

豚ひき肉:◯

脂肪分が多いので、なるべく赤身の部分が多いものを選びましょう。

豚赤身肉:△

こちらも鶏肉に慣れてから与えます。火を通すと固くなるため、赤ちゃんによっては食べにくそうにするかもしれません。少量ずつスタートしましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

牛ひき肉:◯

こちらも脂肪分が多く含まれる白い部分が少ないものを選びましょう。赤身のみのひき肉があれば、それを使用したほうがいいでしょう。

牛赤身肉:△

鶏肉を食べ慣れたら少しずつ与えてみましょう。こちらも、火を通すと固くなりやすいので、赤ちゃんに合わせてとろみをつけて与えるなどの工夫をしてください。

レバー(鶏・豚・牛):◯

中期以降、与えることができる食材です。鶏レバーであれば、臭みも少ないので使いやすいですよ。

レバーには赤ちゃんに必要な鉄分が豊富に含まれているので、積極的に使用したい食材です。ただし、新鮮なものを購入し、その日のうちに調理しましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

鶏もも肉:×

脂肪分が多いため、後期では食べさせません。

豚バラ肉:×

脂肪分が多いため、後期では使えません。

豚ヒレ肉:×

脂肪分は少ないですが、加熱すると固くなるため、離乳食期には与えません。

牛切り落とし肉:×

脂肪分も多く含まれるため、離乳食後期では与えません。

牛もも肉:×

離乳食後期では与えません。

牛豚合びき肉:×

市販の合びき肉は脂肪分が多いため、離乳食後期には使いません。どうしても使用したい場合は、脂肪分の少ない豚ひき肉と牛ひき肉をそれぞれ購入し、混ぜ合わせるといいでしょう。

【17】乳製品

スキムミルク(脱脂粉乳):△

牛乳と同様、必ず加熱してから与えます。そのまま与えられるのは1歳以降です。

加糖ヨーグルト:△

ベビー用の加糖ヨーグルトのみ与えられますが、食べ過ぎに注意しましょう。そのほかのベビー用ではない加糖ヨーグルトは、糖分が多いため控えます。

バター:△

後期以降、与えられます。ただしバターには塩分が多く含まれるので、離乳食に使用する際は無塩バターがおすすめです。使うときは風味づけ程度にごく少量にしましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

プロセスチーズ・クリームチーズ・溶けるチーズ・粉チーズ:×

塩分や脂肪分が多いので、離乳食完了期以降に使用しましょう。

生クリーム:×

脂肪分が多いため、離乳食後期には与えません。

【18】大豆類

豆腐:◯

絹ごし豆腐も木綿豆腐も食べられます。必ず加熱したものを与えましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

きなこ:◯

赤ちゃんがむせないよう、まぶして使うときは水分のある食材と混ぜるのがおすすめです。おかゆやヨーグルトなどと混ぜてもいいでしょう。

たんぱく質が多く含まれており、栄養満点です。風味づけとして色々な料理に使用することができます。

この記事に関連するリンクはこちら

高野豆腐:◯

後期もすりおろしたり、刻んだりして食べやすくして与えましょう。

豆乳(無調整):◯

加糖されていない、無調整の豆乳を加熱して使います。

枝豆:◯

やわらかく茹でて、薄皮を取り除いて粗みじん切りにしたものを与えます。そのままの形で与えると、誤嚥や窒息の可能性があり危険です。

大豆:△

誤嚥や窒息の可能性がある食材です。必ずやわらかく煮て、粗みじん切りにしたり、粗くつぶしたりしたものを与えます。

湯葉:×

離乳食後期には与えません。

おから・がんもどき:×

離乳食後期には与えません。

油揚げ・厚揚げ:×

離乳食後期には与えません。

【19】野菜

レタス・キャベツ・白菜:◯

レタスやキャベツの軸は与えませんが、後期からは白菜の軸部分も与えることができます。やわらかく茹でるか煮るなどして与えましょう。

大根・人参・玉ねぎ・かぶ:◯

皮をむき、赤ちゃんに合わせた大きさに切って、やわらかく加熱したものを与えます。

切り干し大根:◯

離乳食後期から与えることができる食材です。水に浸けてしっかりもどし、やわらかく煮たものを食べやすく刻んで与えましょう。

ピーマン・パプリカ:◯

パプリカは皮をむいたものを与えます。ピーマンは皮ごと食べさせることができますが、食べにくそうならむいてもいいでしょう。

ブロッコリー・カリフラワー:◯

花蕾(からい)や花蕾に近い部分を使います。ブロッコリーの茎の部分は、皮を厚めにむき、しっかりやわらかくなるまで加熱して細かく刻んでから与えます。

オクラ:◯

板ずりしてうぶ毛を取り、加熱してから与えましょう。

とうもろこし:◯

離乳食初期のように薄皮を取り除く必要はありませんが、消化をよくするために粗みじん切りにして食べてもよいでしょう。

クリームコーン缶:◯

添加物や糖分が添加されていないものを使いましょう。

アスパラガス:◯

根元部分の皮が固いため、皮をむいてから加熱するのがおすすめです。やわらかく茹で、赤ちゃんに合わせた大きさに切って与えましょう。

さやいんげん:◯

筋を取ってから加熱し、食べやすい大きさに切ったものを与えます。

そら豆・グリーンピース:◯

やわらかくなるまで茹で、薄皮を取り除いて粗みじん切りにしたものを与えます。そのままの大きさでは、窒息したり誤嚥したりする可能性があるため与えません。

冷凍グリーンピース・冷凍ミックスベジタブル:◯

離乳食後期から与えることができますが、グリーンピースの薄皮は取り除いて使いましょう。

にら:◯

長いと食べにくいため、細かく刻んだものを加熱してから与えます。

菜の花・春菊:◯

独特の香りや苦味がありますが、食べられます。少量をほかの食材にまぜるなどして使いましょう。

もやし:△

ひげ根部分は食べにくいので、取り除いてから与えましょう。大豆もやしより、緑豆もやしのほうが食べやすいです。

れんこん:△

繊維が多いため、すりおろしたものをおやきにするなどして食べさせましょう。

長ねぎ:△

細かく刻んでやわらかく煮るなどして食べさせます。生のままは辛みが強いためNGです。

青じそ・バジル・パセリ:△

独特な香りがあるため、使用する場合は少量にします。

にんにく・生姜(しょうが):△

魚などの臭み消しとして、少量を使用しましょう。

セロリ・青ねぎ:×

独特な香り、苦味があるため、離乳食後期には与えません。

たけのこ・ごぼう:×

繊維が多いため、離乳食後期には与えません。

【20】イモ類

さつまいも:◯

ビタミンCなどが豊富に含まれたさつまいもは、加熱することで甘みが増すため、赤ちゃんも大好きな食材です。

つぶして使ったり、食べやすい大きさに切って使ったり、おかずからおやつまでアレンジも豊富にあります。

この記事に関連するリンクはこちら

里芋:◯

やわらかく茹でてつぶすか、食べやすい大きさに切って使用しましょう。大人でも手がかぶれることがあるように、赤ちゃんも口のまわりがかぶれることもあるので注意しましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

山芋:◯

後期から食べられます。山芋はアレルギーの出やすい食材です。使用する際はごく少量を与えるようにしましょう。

おやきやハンバーグなどに混ぜて、つなぎとして使用すると良いでしょう。

この記事に関連するリンクはこちら

こんにゃく・しらたき:×

こんにゃく芋が原料のこんにゃくやしらたきは、離乳食後期には使えない食材です。

【21】きのこ類・海藻類

しいたけ・しめじ・えのきだけ・まいたけ・マッシュルーム:◯

出典:www.photo-ac.com

出典:www.photo-ac.com後期から食べられます。ただし、きのこ類は弾力があり、赤ちゃんには食べにくい食材です。使用する際は細かく刻んでスープに入れたり、あんかけなどとろみをつけたりして使用します。

この記事に関連するリンクはこちら

なめこ:◯

しっかり加熱してから食べさせます。とろみがあって食べやすいですが、粗く刻んでから食べさせましょう。

わかめ:◯

そのままでは食べにくい食材です。とろとろに煮たものを粗く刻んで与えましょう。

めかぶ:◯

食物繊維が多いため、やわらかくなるまでしっかり加熱したものを細かくして与えましょう。

とろろ昆布:◯

細かくしたものを風味づけ程度に使います。

青のり:◯

風味づけ程度に少量を使用しましょう。

寒天:◯

寒天はやわらかめに作って、細かく刻んで与えましょう。

ひじき:△

食物繊維が多いため、やわらかく茹でたり煮たりしてから細かく刻んだものを与えます。乾燥ひじきは、しっかり水でもどしたものを使いましょう。鉄分補給にもおすすめです。

焼き海苔(のり):△

細かくちぎるか、とろとろに煮たものを与えます。海苔が喉に貼り付いて窒息する危険があるので、そのままで食べさせません。

エリンギ:×

離乳食期を通して与えません。

きくらげ:×

加熱してもしっかりやわらかくならないため、離乳食後期には使いません。

干ししいたけ:×

水で戻しても固いため、離乳食後期には使いません。

昆布:×

だしとしての利用はできますが、加熱しても固いため離乳食後期では与えません。

味付け海苔・海苔の佃煮:×

塩分も多く、味付けも濃いため、離乳食期には食べられません。

【22】果物類

みかん・オレンジ:◯

皮と薄皮をむき、種があれば取り除いてから与えます。「酢飯」でもお伝えしましたが、お酢の代わりにみかんの果汁を加えて酢飯風にして与えるのもおすすめです。

梨・スイカ・メロン・さくらんぼ・ぶどう:◯

皮と種を取り除いて与えましょう。

ブルーベリー:◯

他の果物と同様、消化が悪いので皮をとって与えます。

柿:◯

離乳食後期から食べられる果物です。熟したものを選び、皮と種を取り除いてから小さく切って食べさせます。

ドライフルーツ(レーズン・プルーンなど):◯

お湯でふやかし、やわらかくしたものを細かく刻んで与えます。手作りの蒸しパンやおやきなどにまぜても良いでしょう。

ジャム:△

糖分が多いものは避け、食べすぎには注意しましょう。

パパイヤ・マンゴー・ライチ:×

アレルギーの出やすい果物ですので、離乳食期には与えないでください。

グレープフルーツ・レモン・プラム:×

酸味が強い果物は、離乳食期には与えません。

いちじく:×

離乳食後期には与えられませんが、離乳食完了期から与えることができます。

アボカド:×

森のバターと言われるように、脂質が多いです。離乳食後期には与えません。

缶詰の果物:×

糖分が多いため、離乳食後期には与えません。

【23】調味料類

塩・砂糖・きび糖・醤油(しょうゆ)・味噌(みそ):◯

出典:www.photo-ac.com

出典:www.photo-ac.com後期も使えますが、使いすぎには注意してください。醤油や味噌には大豆が小麦が含まれているものもあるため、食物アレルギーがある赤ちゃんは気をつけましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

メープルシロップ:◯

風味づけや甘みを加えるのに使えますが、使いすぎに注意しましょう。

サラダ油・ごま油・オリーブオイル・マーガリン:◯

9ヶ月ごろから、焼いたり炒めたりする時に少量を使用できます。カロリーが高いので、こちらも使いすぎに注意してくださいね。

マヨネーズ・ケチャップ:△

9ヶ月ごろから少量使うことができます。マヨネーズについては、全卵が食べられるようになってから使いましょう。

マヨネーズもケチャップも、添加物の少ないものを選ぶと安心です。

みりん・料理酒:△

どちらにもアルコールが含まれているので、基本的にはNGです。使用したい場合は、アルコール分をしっかり飛ばすよう加熱してください。

酢:△

酸味が強いため、使うときは少量を風味づけ程度に使いましょう。加熱すると酸味が飛ぶので、しっかり加熱したものを使用するのもおすすめです。

カレー粉・カレールー:×

離乳食期には使いません。

めんつゆ・ポン酢しょうゆ:×

塩分が多かったり、酸味が強かったりする調味料は離乳食後期には使いません。

胡椒(コショウ)・からし・わさび・七味唐辛子:×

離乳食期には使いません。

中濃ソース・オイスターソース:×

離乳食後期には使いません。

蜂蜜(はちみつ)・黒砂糖・黒糖:×

離乳食後期には与えません。

ドレッシング・焼き肉のたれ:×

離乳食後期には使えません。

【24】そのほかの食材・市販品など

小麦粉:◯

ホワイトソースに使用したり、ムニエルなどの魚料理にも使ったりできますね。こちらも片栗粉同様、粉っぽさを残さないようしっかり加熱しましょう。

ベーキングパウダー:◯

9ヶ月から使えます。甘みを控えた蒸しパンを作ったり、ホットケーキを作ったりと、ヘルシーなおやつ作りに大活躍します。

ごま:◯

9ヶ月ごろから使えます。食物アレルギーが出るお子さんもいるかもしれませんので、初めて食べる時は少量を平日の午前中に与えて様子を見てください。

お茶(種類による):◯

カフェインが含まれていないか、含まれていていても緑茶などに比べて少ないお茶を選びましょう。緑茶(玉露や抹茶入り)などはカフェインが多いため、赤ちゃんには与えないようにします。

便秘になりやすい赤ちゃんは、利尿作用のあるカフェインが全く含まれていない麦茶で水分補給しましょう。

春雨:△

やわらかく茹でてから、刻んで与えます。弾力があるため、しっかりやわらかく加熱することが大切です。

ホットケーキミックス:△

9ヶ月から使えます。糖分が含まれるため、与えすぎには注意しましょう。

野菜ジュース(ベビー用果汁含む):△

赤ちゃんの月齢×10mlを目安に与えます。飲み過ぎには注意してくださいね。

栗(くり):△

9ヶ月ごろから、やわらかく茹でて刻んだものを食べられます。栗もナッツの一種、アレルギーが出る子もいるかもしれません。初めて与える時は注意してください。

アロエ:△

細かく切ったものは与えることができます。大きいままだと窒息、誤嚥の可能性があるため、気をつけてください。

ナッツ類(くるみ・ピーナッツ・アーモンドなど):×

比較的強いアレルギーが出るため、離乳食期を通して与えません。また、窒息や誤嚥の可能性もある食材です。

ゼラチン:×

離乳食後期には与えません。

プリン:×

市販のプリンは甘みが強いため、与えません。

ココアパウダー:×

離乳食後期には与えません。

梅干し:×

塩分や酸味もあるため、離乳食後期には使用しません。

ふりかけ・お茶漬けのもと:×

塩分が多いため、離乳食後期には使いません。ただし、市販のベビー用ふりかけで離乳食後期に適したものや、手作りしたものは与えることができます。

レトルトカレー(甘口):×

市販のレトルトカレーは、たとえ甘口でも与えません。油脂が多く含まれるものも多いためです。

ラーメン・インスタントラーメン:×

塩分や添加物が含まれるものが多いため、与えません。

ピザ・餃子(ギョーザ)・焼売(シュウマイ)・たこ焼き:×

塩分が多く含まれるものも多いため、離乳食後期には与えません。

市販惣菜・市販弁当:×

塩分、添加物が含まれるものも多いため、離乳食後期には与えません。

(ご参考)コズレ会員「ベビーフード」ランキング・おすすめ診断もチェック!

コズレ会員の皆様が利用したベビーフードの評価をに集計。その結果をもとにしたランキングや診断をご覧いただけます。何かと手間がかかって大変な離乳食。ベビーフードは離乳食を進めるうえで助けになってくれますよ。

(ご参考)Amazon・楽天の「ベビーフード」売れ筋人気ランキングもチェック!

まとめ

離乳食後期は、食べられる食材は増えますが、反対に食べムラや好き嫌いが出てきます。しかし、それも成長の証です。焦らずのんびりと構えましょう。

毎日の離乳食づくりは大変ですが、時短調理や、たまにはベビーフードを利用して乗り切りましょう。家族の笑顔と、楽しく食卓を囲むことが何よりも大切なのです。

(文書作成:AKOsmile)

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。