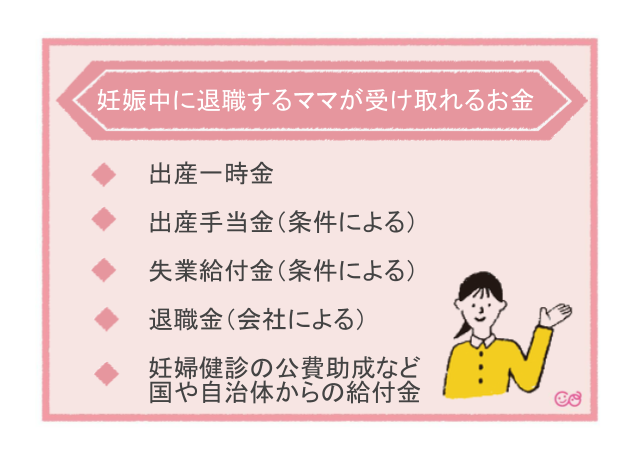

妊娠中に退職をしたときに受け取れるお金は?

出産育児一時金

制度の内容

出産を迎える家庭の経済的な負担を軽減するための給付金です。健康保険の被保険者や被扶養者、国民健康保険の被保険者などを対象に一定の金額が支給されます。いくらもらえるの?

子ども一人につき50万円が支払われます。(産科医療補償制度の対象外の場合や22週未満の出産の場合:48.8万円)

双子や三つ子の出産の場合は、子ども人数分を受け取ることができます。

支給対象となるのは?

以下の2点が支給条件となります。①健康保険や国民健康保険に加入している人や加入している人の被扶養者であること

②妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(死産や流産も含む)

受け取り方は?

退職をしてパパの扶養家族になった場合は、パパが加入している健康保険から給付を受けます。ママが勤続1年以上あり資格喪失(退職の翌日)後半年以内の出産であれば、ママが加入していた健康保険から給付を受けることも可能です。両方から支払いを受けることはできないので、どちらかを選ぶ必要があります。

加入している健康保険によっては独自の給付を付けていることがあるので、自分の健康保険とパパの健康保険の給付内容を確認してより多く支払われるほうを選ぶようにするといいでしょう。

出産育児一時金は出産後に支給されるため、出産費用は自分で立て替える必要があります。しかし、多額の金額を用意するのは大変です。

そこで、病院が健康保険組合から直接支払いを受ける「直接支払制度」というものが多くの病院で採用されています。この場合、50万円を超えた差額分だけが病院から請求されます。

医療機関の請求額が50万円より少ない場合には、差額分を健康保険に請求できるので忘れないようにしましょう。

ここがポイント

●退職により新たに健康保険に加入するときは、パパママの健康保険の給付内容を比較しておトクな方を選ぶ

●直接支払い制度で支払った出産費用が50万円未満のときは、申請すると差額が受け取れる

出産手当金

制度の内容

出産で仕事を休み、給与の支払いがない期間の生活保障として支払われるお金です。本来は出産後もお仕事を続けるママを対象とした制度ですが、条件を満たせば出産前に退職したママも給付を受けることができます。

いくらもらえるの?

支給期間中、1日あたり、標準報酬日額×3分の2が支給されます。標準報酬日額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3で計算します。

支給期間は「出産予定日以前42日(多胎の場合は98日)+産後56日」です。実際の出産が出産予定よりも遅くなった場合は、その日数も加わります。

妊娠出産時の退職時の支給の条件は?

以下の2つが条件となります。①勤務先の健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること

健康保険に加入していれば、パートや契約社員、アルバイトも支給の対象になります。国民健康保険は対象外です。

②出産手当金の支給期間内に退職していること

具体的には、出産日または出産予定日より42日以内(多胎の場合は98日以内)に退職していて、退職日に労務についていないことが条件となります。

出産手当金を受け取りたい場合は、支給条件に当てはまるよう退職日を調整しましょう。

ここがポイント

健康保険に継続して1年以上加入している場合、臨月近くで退職すると仕事を続けるママと同じ金額を受け取ることができる 失業給付金

制度の内容

雇用保険に加入していた人が仕事を失い、就職意欲があっても職に就けない場合に支給されます。妊娠や出産を理由に退職した場合は支給対象外ですが、「失業給付の延長」という特例措置が利用できます。これにより本来であれば原則1年間の受給資格を最長3年間(合計4年間)まで延長でき、出産後に失業給付金を受け取りながら就職活動を行うことができるようになります。子育てが落ち着いたころに再就職を考えているママは手続きをしておきましょう。

いくらもらえるの?

加入期間と給与に基づき5~8割(上限あり)が支給され、自己都合による離職の場合は90~150日間支給されます。支給条件は?

雇用保険に加入し、過去2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。原則として退職の翌日から1年以内に手続きをしないといけないので注意してください。また、退職後にはパパの被扶養者となることが一般的ですが、健康保険組合によっては失業給付金の延長手続き中は加入できない場合があるため、市区町村役場で国民健康保険や国民年金への加入手続きも行いましょう。

ここがポイント

手続きをしておくと、子育てが一段落したときに失業給付金をもらいながら就職活動ができるその他

仕事の有無に関わらず、妊娠中や子育て中のママパパが国や自治体から受けられる給付制度があります。

妊婦健診の公費助成

妊婦健診14回分の費用が助成されます。妊婦健診の補助券は、母子手帳交付時に一緒に配布されることが多いです。お住まいの自治体によって助成の条件などが違うので、妊娠初期のうちに助成の内容をよく確認しましょう。尚、妊娠に関して初めて病院を受診するときは、妊娠判定の診察を行うことから自費診療となります。出産・子育て応援給付金

出産や子育てを行う世帯に対して行われる伴走型支援事業の取り組みの一つです。妊娠届時に5万円相当、出生届時に5万円相当の給付金やクーポン券が支給され、出産や子育てに必要な物品の購入にあてることができます。支給方法は自治体によって異なるので各自治体のホームページなどで確認してみましょう。児童手当

0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に国から支給されます。支給額は年齢により一律で設定されていますが、所得制限があります。<1人あたりの支給額>

●3歳未満の児童一律15,000円

●3歳以上小学校就学まで10,000円(第3子以降は15,000円)

●中学生は一律10,000円

※所得制限の限度額以上の世帯に該当する場合は、特例給付として一人当たり5,000円になります。また、上限額以上の所得がある世帯には特例給付は支給されません。

出産費用の平均は46.7万円|コズレママパパはどうやってやりくりした?

出産時手当があっても、何だかんだ10万以上はオーバーしました。出産はなにがあるかわからないため仕方がないし、その分、いろんな検査をしてくれているため、そうゆうものだと思ってます。出産以外でベビー用品は知り合いの方から頂いたり、安い物で代用したり、工夫していけば少しは費用面で楽になると思います。

あらかじめ貯金をしていたので特にお金には困りませんでした。妊娠中は私も働けるだけ働きパートに出て、出産後の生活に慣れるため旦那の収入だけで生活し私の給料は出来るだけ全額貯金するような形にしました。何度も何度も出産後の生活費のシミレーションを行い、家計で無駄なところが無いかチェックしました。

妊娠を機に、私が仕事をやめたのもあり急にかつかつ生活。今まで共働きでバリバリ稼いでいたため、お金の使い方も正直荒く、はじめは本当に大変でした。しっかりとノートでの家計簿をつけるようになり、お金がどこに消えているのかを確認。赤ちゃんのための貯金もしなきゃだし、なにかとお金のいるこれからのためにしっかり蓄えようと決めたのでした

貯金もない状態での妊娠だったので、とても悩みました。夫も無関心な人だったので、そりゃさらに悩みました。地域で1番安い病院にして、つわりなどで休み休みになりながらも、出産手当金や出産一時金がもらえるギリギリの日付まで働いて、あとは赤ちゃんグッズなどいろいろありますが、昭和の時代は無くても大丈夫だったしな。みたいな感覚で必要最低限のもので育児しました!なんやかんやなんとかなりました。

【参考】出産後も仕事を続けるママがもらえるお金

育児休業給付金

制度の内容

お仕事をしているママやパパは、赤ちゃんが1歳になる誕生日の前日まで育児休業を取ることができますが、この期間中は給料が支給されないことが多いです。そこで雇用保険の加入者は1年間(特別な事情がある場合は最長2年)育児休業給付金が支給されます。

いくらもらえるの?

●育休開始180日目まで:賃金日額×67%×支給日数●181日目以降:賃金日額×50%×支給日数

賃金日額は育児休業開始前6ヶ月分の給料÷180で算出します。支給額には上限と下限があり、毎年改定されます。

支給条件は?

①雇用保険に加入しており、保険料を支払っている②育児休業を取得する予定である

③育児休業開始日前に原則2年以上わたって、賃金が支払われる出勤日が11日以上ある

④育児休業中に勤務先から80%以上の給料が出ない

⑤育児休業終了後に会社を退職する予定がない

⑥休業期間中に出勤している日が10日以内であること(10日を超える場合は80時間以下)

仕事と子育てを両立できるか不安だったり、仕事を続けるかどうか迷ったりしているママもいると思います。そんなときは、育児休業を利用して仕事を続けられる環境を整えていくのもいいかもしれません。

そのうえで退社の意思が決まった場合はすみやかに連絡するようにしましょう。

まとめ

ご紹介したように、出産や育児に関する給付金はさまざまなものがあります。子育てにはたくさんのお金がかかりますが、これらを上手に活用すれば経済的な負担を減らすことができます。

安心して子育てをするために、制度の内容をしっかり把握しておくといいですね。

(監修:涌井社会保険労務士事務所代表 涌井好文)

・掲載内容や連絡先等は、現在と異なる場合があります。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。