妊娠中に退職するママがもらえるお金

出産育児一時金

仕事をしている・していないに関わらず、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した、健康保険に加入しているすべてのママが42万円(双子や三つ子の出産の場合は、人数分)を受け取ることができます。

出産育児一時金は、勤続1年以上経ってからの退職かつ退職後半年以内の出産であれば、ママが加入していた健康保険から給付されます。

出産の半年以上前に退職した場合は、扶養に入っているパパの健康保険から、もしくはママ自身が加入している任意継続の健康保険か国民健康保険から給付されます。退職後は忘れずに新たな健康保険の加入手続きをしましょう。

また、加入している健康保険によっては独自の給付を付けていることがあるので、退職するママは自分の健康保険とパパの健康保険の家族出産育児一時金の給付内容を確認して、より多く支払われる方に加入しておくといいですね。

出産育児一時金を出産費用として医療機関等に対して直接支払う「直接支払制度」(※)を利用する場合は、提出する書類がありますので、詳しくは出産を予定している医療機関で確認してみてくださいね。

出産費用は大きな出費なので、ほとんどの方がこちらの制度を利用して、42万円を超えた場合の差額分だけを退院時に支払っているようです。医療機関の請求額が42万円より少ない場合は、差額分を健康保険に請求することが可能です。

出産育児一時金は、帝王切開や異常分娩などで、健康保険が適用された場合も給付されます。

<ここがプラス!ポイント>

・健康保険によっては独自の給付が付いていることがあるので、退職で新たに加入するときはよりおトクな方を選ぶ

・医療機関に支払う出産費用が42万円未満のときは、差額分を健康保険に請求(直接支払制度の場合)

※ 直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

出産手当金

本来は、健康保険に加入していてお仕事を続けるママが、産前産後休暇中に給与の支払いを受けていない場合に支給されますが、退職したママも以下の2つの要件を満たした場合に、退職後も継続して出産手当金の給付を受けることができます。

1.被保険者期間が継続して1年以上あること

2.退職時に出産手当金を受けている、もしくは受ける条件を満たしている(出産日または出産予定日より42日以内(多胎の場合は98日以内)に退職していて、退職日に労務についていないこと)

勤め先の健康保険に加入していれば、正社員のほかにパートや契約社員、アルバイトも支給の対象になります。

被保険者期間が継続して1年以上あり、退職予定で臨月近くまで働くプレママは、予定日から42日前以降に退職日を設定し、退職日は休暇を取ると出産手当金を受給できます。

<月収20万円のママの場合>

日給(20万÷30日)×2/3×98日間=約43万5000円

「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、事業主、医師または助産師の証明を受け、出勤簿などの必要書類とともに提出してくださいね。(加入している健康保険が国民健康保険の場合は、残念ながら支給されませんのでご注意ください。)

<ここがプラス!ポイント>

・退職するママでも臨月近くまで仕事を続けて(条件を満たして)いれば、仕事を続けるママと同じ金額を受け取ることができる

児童手当金

児童手当金とは、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に国から支給される手当のことを指します。児童手当金も、仕事をしている・していないに関わらず支給されます。

支給額は月額で固定となっており、3歳未満の児童1人につき一律15,000円、3歳以上小学校就学までは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円です。

ただし、支給には所得制限があります。所得制限の限度額以上の世帯に該当する場合は特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

児童手当金の受け取りをされるご家庭では、毎年6月に現況届の提出が必要となります。

また、新たに子どもが生まれた場合にも、受給をするためには各自治体に都度請求する必要がありますので、自治体まで受給資格や申し込み、手続きについて問い合わせをしていきましょう。

失業給付金

失業給付金とは、雇用保険の被保険者が会社都合や自己都合などで離職し、積極的に就職する意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず、職業につくことができない”失業の状態”にあるときに支給(離職前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある場合)されます。

受給額は雇用保険の加入期間によって、賃金日額の5~8割(上限有り)を日数分。日数は自己都合なら被保険者期間によって90~150日。でも、妊娠や出産を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。

そこで、妊娠や出産で退職しても、子育てが一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。これが「失業給付の延長」です。

受け取る時期を先延ばしにできるだけで、給付金を3年間もらい続けられるわけではないのでご注意くださいね。

産後すぐに働く予定のないママは、「失業給付の延長」の手続きを必ずしておきましょう。「失業給付の延長」の手続きができる期間は、「退職の翌日から30日経過後の1ヶ月間(退職から約2ヶ月)」と非常に短くなっています。

体調などでママが自分で行けない時期とかぶってしまう可能性もあるので、郵送もしくはパパや家族に手続きの代理を頼めるのか、事前に管轄のハローワークに確認しておくのがおすすめです。

退職後にはパパの被扶養者となりますが、健康保険組合によっては、失業給付金の延長手続き中は加入できないところも。その場合、ママはいったん国民健康保険と、国民年金に加入することになるので、市区町村役場の担当窓口で手続きしましょう。

<ここがプラス!ポイント>

・妊娠・出産で退職しても、子育てが一段落したときに失業給付金をもらいながら就職活動ができる

その他

上記以外にも、乳幼児医療費助成金、医療費控除など、自治体や世帯年収によって金額は様々ですが、仕事をしている・していないに関わらずママが受け取れるお金があります。母子手帳をもらうときや出産届けを提出する際などに、自治体の窓口で聞いてみましょう。

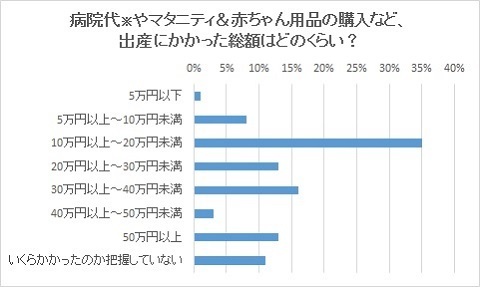

妊娠・出産費用に関する体験談

こんなところにお金がかかった!

ちーさんからの体験談:

「妊娠確認のための受診を2回(母子手帳交付前)で15,000円ほど。健診のたびに実費が1,000~3,000円ほど。出産までの健診でトータル5万円ほどかかりました。

出産、入院は国からの42万円の補助を窓口精算で使用し、窓口負担金は1万円でした。よって、妊娠判明から出産まで、6万円ほどで病院費はおさまりました。

しかし1人目の子だったので、洋服やベビーグッズに5万円ほどかかりました。ベビーベットやお布団、バウンサーなどは親戚のおさがりをもらえたのですが、それでもおむつなどの消耗品、哺乳瓶、体温計やお風呂グッズなどやはりお金はかかります。

また新生児用品だけではなく、産後の授乳ブラや普段ワンピースが多かった私は、授乳しやすい服も購入したため、そこでも予想外の出費になりました。」

健診・入院・出産費用は、病院によってさまざま。また、妊婦健診の補助券の金額も自治体によってさまざまのため、妊娠・出産時のトラブルやベビーグッズの購入、里帰り出産による転院などで出産一時金ではすべて補えなかったというママも。また、加入している保険から返戻金があったというママも多かったです。

費用について心配なママは、お住まいの地域の自治体や産院、加入している保険会社などに事前に問い合わせてみてもいいですね。

予想外の出費

しいさんからの体験談:

「健診代が高い時だと6,000円ほど。入院代の不足分などが高かったです。ベビー用品やマタニティ用品などはそんなにそろえる必要がないと思い必要になってから購入しました。出産間近になってからお下がりをたくさんいただけたので買わなくて正解でした。

一番かかったのが電化製品。子どものためにとエアコンやビデオカメラ、空気清浄機を買ったので、すべて合わせると30万くらいです。」

「予想外の出費」として、車の買い替えや電気製品の買い足しなど、妊婦健診や入院などの他にお金がかかったというママも多かったです。

産後は育児に追われて、育児用品をゆっくり選ぶ時間もないので、妊娠中から産後必要なものをイメージして、少しずつ準備を進めておくといいかもしれませんね。

【参考】出産後も仕事を続けるママがもらえるお金

育児給付金

お仕事をしているママやパパは、赤ちゃんが1歳になる誕生日の前日まで育児休暇を取ることができます(2年間の内に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある事が条件)。

育児休暇の期間中はお給料が支払われないので、その間支給されるのが「育児給付金」です。育児給付金は、ママもしくはパパの雇用保険から最大1年間(特別な事情がある場合は1年6ヶ月まで)支給されます。

<月収20万円のママが10ヶ月間の育児休暇を取得した場合>

月給20万円×0.5×10(育児休暇の月数)=約100万円

育児給付金がもらえないケース:

・雇用保険に加入していない人

・妊娠中に育児休暇を取らずに退職する人

・育児休暇に入る時点で、育休終了後に退職の予定がある人

・育児休暇を取得せずに仕事復帰をする人

妊娠中は出産や今後の育児のことで不安を感じる時期でもあるので、出産後に働けるかどうか不安だったり、仕事を続けるかどうか迷っているプレママもいると思います。

そんなときは、育児休暇を取得して、休暇中に子育てしながら仕事を続けられる環境を整えるなど、じっくり考える時間を取ってみるのもいいのではないでしょうか。

もちろん、退職の意思がはっきりと決まった場合には、育児休暇中であっても速やかに退職手続きを取ることをおすすめします。

<ここがプラス!ポイント>

・育児休暇中は、育児給付金をもらいながら子育てと仕事の両立の環境を整えることができる

まとめ

おめでた退職する際にもらえるお金の手続きやポイントをご紹介しました。いかがでしたか?

妊娠・出産・子育ては何かと物入り。少しでもプラスになったらうれしいですよね!これから出産されるプレママのみなさんにとって、参考になりましたら幸いです。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。