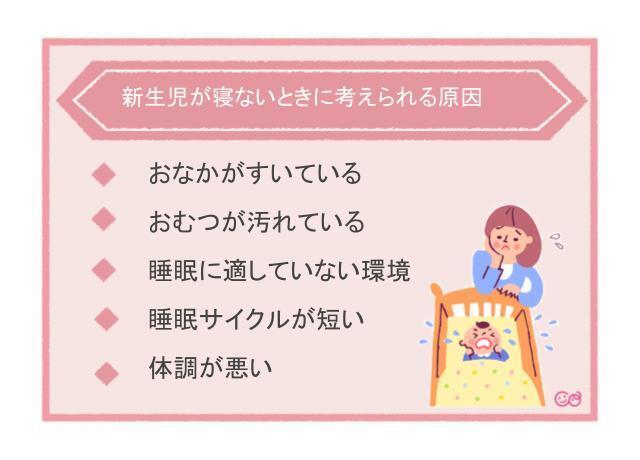

新生児が寝ない理由は?考えられる5つの原因とその対策

おなかがすいている

●胃が小さい

●おっぱいを吸う力が弱い

●出産直後で母乳がまだ多く出ない

などの理由から、新生児期の赤ちゃんはおなかがすきやすく、夜中に起きてしまうことがあります。

完全母乳を希望されている場合でも、ときには粉ミルクを取り入れながら十分に赤ちゃんの空腹を満たしてあげましょう。

月齢が進むにつれて一度に多くの量を飲めるようになり、母乳の分泌も増えるため、生後2~3ヶ月頃になるとある程度まとめて眠れるようになる赤ちゃんもいます。

おしっこ・うんちでおむつが汚れている

月齢が低いうちは、おしっこやうんちを排せつする機能が未熟なため1回の量が少なく回数が多くなりがちです。

赤ちゃんの皮膚は敏感なため、眠っている最中におしっこ・うんちによる不快感から寝心地が悪くなり、目を覚ましてしまうことがあります。

おむつの状態はこまめに確認し、必要があれば替えてあげましょう。

睡眠に適していない環境

ママのおなかから出てきたばかりの赤ちゃんは、音や温度などさまざまな刺激に非常に敏です。

大人には気にならない程度であっても、赤ちゃんにとっては刺激が強い場合もあるので、赤ちゃんを不快にさせているものはないか確認してみましょう。

適切でない温度や音量、明るい照明のほかに、衣服や寝具の肌触りも赤ちゃんを不快にさせます。

衣服の縫い合わせ部分や商品タグが赤ちゃんの肌に刺激を与えていないか、チクチクしていないかをチェックしてくださいね。

快適な衣服と寝具、適切な温度、静かで暗い寝室を提供し、赤ちゃんが安心できる快眠環境を整えましょう。

睡眠サイクルが短い

生まれたばかりの赤ちゃんが一日にとる平均睡眠時間は約15~20時間で、昼夜問わず2~3時間おきの短いサイクルで起きたり寝たりを繰り返して過ごします。

睡眠には浅い眠りと深い眠りがあり、それぞれ「レム睡眠」「ノンレム睡眠」と呼ばれています。

浅い眠りである「レム睡眠」は大人で睡眠時間全体の20%以下であるのに対し、新生児は約50%といわれています。

そのため、新生児は大人と比べて眠りが浅く、少しの刺激や物音でも目を覚ましやすいのです。

●日中は赤ちゃんが寝ていても室内は適度に明るくしておく

●夜中の授乳時は、室内を薄暗くする、または手元だけ明るくする

など工夫して、睡眠リズムを整える手助けをしましょう。

体調が悪い

赤ちゃんが寝ない原因のひとつに、「熱がある」「おなかが痛い」などの体調不良が考えられます。

体温、泣き方、眠るリズム、排泄回数や性状、活気など、普段の赤ちゃんと違う様子がないか確認します。

大きな異常が見られない時は、抱っこをして優しく声をかけたり、背中をトントンしたりしながら様子をみましょう。

いつも違うと感じたら、すぐにかかりつけ医にすぐ相談してください。

体調が急変することもあるので、「いつもとの違い」にすぐに気づくことが大切です。赤ちゃんの体温など、普段の様子はしっかり把握しておきましょう。

赤ちゃんの寝かしつけで悩んだら

赤ちゃんの睡眠パターンは個人差が大きく、なかなか睡眠サイクルが整わない赤ちゃんもいます。

赤ちゃんの寝かしつけに時間がかかることで、体力的にも精神的にも負担を感じてしまうママやパパもいるかもしれません。

そんなときは、周囲に相談したり、サポートをお願いしたりしてみましょう。

近くに頼る人がいない場合は、育児についての不安や悩みを相談できる窓口もあります。必要な情報や支援を提供してくれますよ。

各自治体の育児支援

「子育て世代包括支援センター」「子育て支援センター」「保健センター」など地域によって呼び方は違いますが、各自治体では保健師、助産師、看護師などが育児に関する相談に応じてくれる窓口があります。個別に相談ができ、場合によっては必要なサポートや定期的なフォローを受けることができます。各自治体の公式HPで事前にチェックしておくと、いざというときに安心です。

日本助産師会

日本助産師会は、赤ちゃんの健康とママの安心をサポートするために全国の助産師による育児相談窓口を設置しています。地域で活動している助産師に相談することができます。この記事に関連するリンクはこちら

まとめ

生まれたばかりの赤ちゃんが寝てくれないとイライラしてしまうこともありますよね。

まずはおむつや温度・音・照明などの眠れない原因を取り除き、スキンシップをしてみましょう。もし、いつもと泣き方が違う、様子がおかしいなどの異常を感じた時は、かかりつけ医への相談が必要です。

睡眠不足が続くと体や精神的な負担が大きくなります。そんな時は、パートナーや祖父母、育児支援サービスなどを利用して休憩を取りましょう。

リラックス・気分転換・ストレス発散の時間を持つことも大切にしてくださいね。(執筆:保健師)

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。