先生:

お子さんは、3歳ということですが、保育園に通園されていらっしゃるのでしょうか。

私:

はい、夫婦共働きですので平日は保育園に預けています。夫が出勤前に娘を保育園に送り、私が夕方5時ごろには仕事を終え、娘を迎えに行きます。

先生:

毎日の食事作りはどうですか?

私:

子どもの健康のためにも食事はできるだけ手作りを心がけています。特に、夜には力を入れていて、洋食ではなく、健康的な和食のメニューにしています。平日は仕事もあるので、何品もおかずを作るのは難しいですが、自分なりに時短になる方法を考え、毎晩、おかず一品と味噌汁を必ず作っています。夜に時間と手間をかける分、朝はパン、ヨーグルト、果物、ウィンナーなどに野菜をちょっと、といったあまり手間のかからないメニューにしています。

先生:

夕食用に、毎日、料理を作られているなんてすごいです!平日は、保育園にお子さんを迎えに行き、家に着いたらすぐに夕食の支度開始!って感じで、仕事で疲れていても休む暇もないですよね。それに、3歳のお子さんだと、ご飯を作っている間、待てなくてぐずったりすることもあるでしょうし。簡単にできることではないと思います。

私:

そうなんです。毎日、かなりの時間が夕飯作りにかかっていて…。あと、時々、夫になんだか物足りない…と言われてしまいます。メインのおかず以外にも、もう一品作ろうと試みたことがあったんですが、とてもじゃないけど出来なくて…。

先生:

1週間の夜の献立はどんな感じでしょうか。

私:

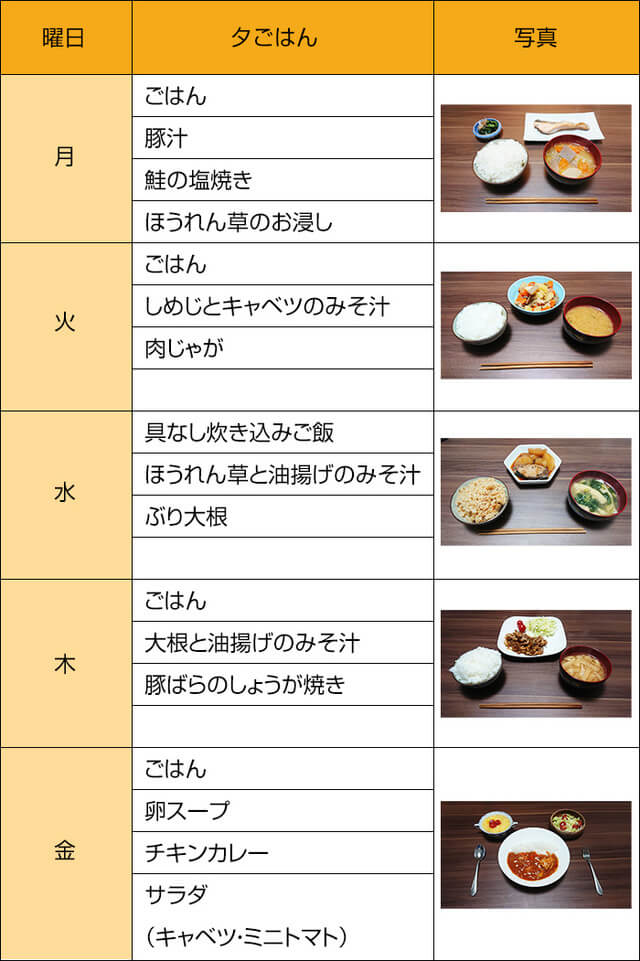

先週の1週間はこんな感じでした。

買い物に行く時間は平日には取れないので、週末に翌週の平日分の食材をまとめ買いします。家計のことも考えて、食材があまることがないよう1週間で使い切る献立を考えています。

先生:

食事の支度を朝夕のセットで考えてみてはどうでしょうか。

たとえば、朝食の支度をする際に、ブロッコリーを多めに茹でておく。朝はマヨネーズで食べてもらい、残った分をおかか和えにして夕食の食卓に並べる、といったイメージです。

私:

食材の下ごしらえを朝にまとめてやってしまい、夜は味付けをするだけにしておくということですね。

先生:

そうです。そうすることで、今とはそれほど変わらない時間で、メインのおかずだけでなく、もう一品作ることができるかもしれません。

いわゆる「一汁三菜」ならぬ、「一汁二菜」の献立ですね。メインのおかずとなる「主菜」ともう一品の「副菜」で、「二菜」用意するということです。

「一汁一菜」に比べ「一汁二菜」には、量的な満足感が得られるということだけでなく、栄養面のメリットもあります。「主菜」だけだと、どうしてもミネラルやビタミンが不足しがちです。

「副菜」はこれらの栄養素を補う役割を担っています。野菜はもちろんですが、「きのこ類」「海草」「いも類」などを「副菜」の料理に使ってみてもいいですね。

私:

「朝食と夕食をセットで考える」って、一石二鳥ですね!

先生:

夕食作りにかかる時間を短縮する他の方法としては、野菜の下茹でに電子レンジを活用するのもおすすめですよ。

私:

鍋を洗うというひと手間が省けますね。

先生:

また、調理する順番を考えてみることで、調理器具を洗う回数を減らすこともできます。

たとえば、野菜の蒸し焼きなど油を使わない料理をまずはフライパンで作り、そのフライパンを洗わずに魚や肉などの料理に使うという流れで調理をするということです。

それから時間がない時は、「煮込み料理」ではなく、「焼く」や「炒める」といった調理方法でできる料理を考えてみてはいかがでしょうか。

1週間の献立の中に「肉じゃが」「ぶり大根」「カレー」といった「煮込む料理」が入っていますが、食材をたくさん切ったり、具材を煮込んだりと、かなり時間がかかるのではないかと思います。

私:

(大きくうなずく)

先生:

同じ食材を使った料理でも、調理方法によって、必要な時間が変わってきます。たとえば、「ぶり大根」は、「ぶりの照り焼き」にしてみたらどうでしょうか。フライパンでさっと調味料を入れて照り焼きにするだけです。

しかも、お魚と一緒にしいたけも蒸し焼きにして照り焼きのタレと絡めれば簡単にお野菜が一品増えます。ピーマンなども一緒に添えてもいいですね。

私:

なるほど!

先生:

しかも、「照り焼き」は子どもが好きな味です。「ぶり大根」は食べられなくても、「ぶりの照り焼き」は食べられるお子さんはいらっしゃるのではないでしょうか。

幼少期には、いろんな食材にチャレンジして、その子の「食べられるもの」「好きなもの」を増やしていくことが大切な時期なんです。だからこそ、子どもにとって食べやすい「味付け」を心がけてあげたいですね。

また、「調理方法」も工夫してみるといいですよ。たとえば、小さいお子さんの場合、お魚のぱさぱさ感が苦手なことも多いと思います。

お魚に小麦粉や片栗粉をまぶしてから焼いてあげるとぱさぱさ感が減って食べやすくなります。ちょっとした手間で、お子さんがよりおいしく食べられるようになるといいですよね。

私:

なるほど、子どもにとっては「味付け」や「調理方法」も大切な要素なんですね。

先生:

そうですね。それから、子どもが食べたい!と思うためには、実は、見た目も大切です。食卓に並べた時に、できるだけ「赤またはオレンジ」「緑」「白」「黒」の様々な色が目に入ってくるといいですね。

私:

大人でも「彩り」のよい料理だと食欲が増しますもんね!

先生:

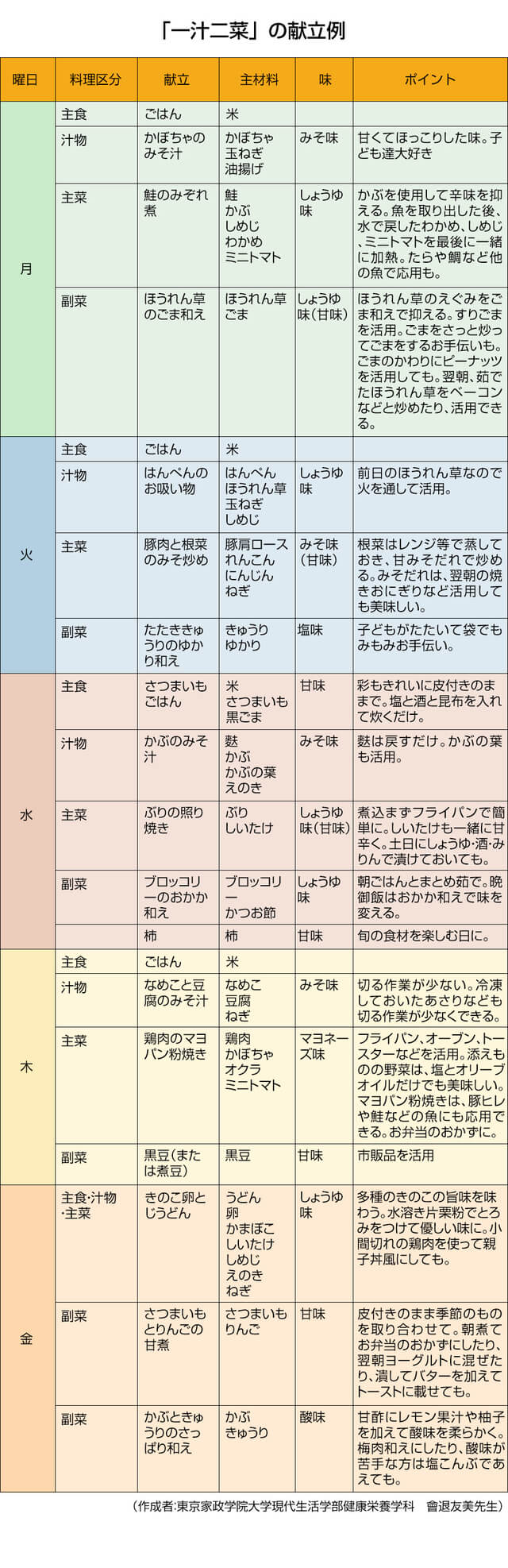

栄養、味付け、調理方法、彩り…考えなければならないことがたくさんあり、大変そうに感じるかもしれませんが、少し工夫すれば手間をかけずにできるものです。忙しいママでも実践できるような、1週間の献立を作ってみました。

メインのおかずの「主菜」に、「副菜」と汁物を組み合わせる「一汁二菜」の献立例です。 帰宅後の夕飯作りにかかる時間をできるだけ少なくしつつも、栄養、味付け、調理方法、彩りも考えた献立になっています。

私:

わー、ありがとうございます。来週、この通りにやってみます!

あ、でもその次の週からどうしたらいいんだろう…。特に、栄養バランスってどのように考えていけばよいのでしょうか?

先生:

大丈夫ですよ。難しく考える必要はありません。さきほどお話した「一汁二菜」を基本に考えるだけで、栄養バランスは随分と取りやすくなります。

1週間の献立例にも示したように、「主食」のごはんや麺類、「主菜」の肉、魚、卵、大豆製品を主に使用した料理、主に野菜を使用した「副菜」を揃えることを意識してみてください。それに「汁物」をつけるイメージです。

それから、様々な食材を1週間でまんべんなく使うことを意識して献立を考えてみましょう。

まず、肉、魚、卵、大豆製品が重ならないように1週間の献立に散りばめてください。

また、副菜や汁物については、「野菜」「いも類」「海藻類」「きのこ類」など、日によって異なる食材を使うようにするといいですよ。野菜は「淡色野菜」と「緑黄色野菜」とを組み合わせるようにしてください。彩りもよくなります。

私:

なるほど、それくらいざっくり考えるだけでよいなら、できそうな気がします!

先生:

あとは、「果物」や「牛乳・乳製品」なども、多くなくてよいので、できるだけ毎日取れるといいですね。

私:

毎週の買い物リストに追加します。

先生:

旬の食材を選ぶようにするのもよいと思いますよ。同じ食材でも、旬のものは他の季節に比べて栄養価が高いことが分かっています。

しかも、食卓でお子さんと一緒に季節の変化についてお話しをするきっかけにもなります。1週間の献立例は秋を想定して作っているのですが、さつまいもごはんに柿といった、秋の旬の食材を取り入れたものにしています。

お子さんと「さつまいもや柿がおいしい季節だね」などといった話をしながら、親子で季節の移ろいや旬の味覚を感じられるといいなあと思います。普段忙しくてバタバタしがちでも、親子でほっとした時間を少し共有できるのではないでしょうか。

私:

そうですね。旬の食材を使った献立にすることで、食べ物を話題にした会話を親子で楽しみたいと思います。

先生:

また、献立を考える順番にもコツがあります。まずは「主菜」から決めるといいですよ。その上で、「主菜」の調理法や調味料が重ならないように「副菜」と「汁物」を決めるようにしましょう。

また、しょうゆ、みそ、塩といった塩味、甘味、酸味など、1食で複数の味が楽しめるように献立を組み立てていきましょう。

私:

なるほど!

先生:

ところで、無理は禁物ですよ。週の後半は疲れてくると思うので、焼くだけの料理や切る作業の少ない料理など、簡単に調理できるものを組み込んだり、副菜は丸ごとトマトや市販の納豆・煮豆・もずくなどを利用したりとか。

時には手を抜くことも考えてくださいね。その分、お子さんと一緒にゆっくりご飯を食べる時間に充ててみるのもいいのではないでしょうか。

私:

ありがとうございます。

先生:

それから、お子さんが少しずつ食事作りに参加できていくといいですね。食事ができるのをただ待つのではなく、自らが関わり自分で準備ができるようになるのは、生きる力を育むスタートにもなります。

お母さんだけが頑張るのではなく、家族みんなで食卓を作っていけるといいなあと思います。

ポイント

・食事の支度を朝夕のセットで考えると、帰宅後の夕食作りにかかる時間を短縮できる。

・一汁二菜の献立で栄養バランスを取る。

「主菜」は、肉、魚、卵、大豆製品を主に使った料理

「副菜」は、野菜、いも類、海藻類、きのこ類を主に使った料理

・まずは「主菜」を決め、調理法や調味料が重ならないように「副菜」と「汁物」を決める。

・様々な食材を一週間でまんべんなく取る。また、旬の食材を使うようにするとよい。

・「果物」や「牛乳・乳製品」は、多くなくてもよいので、できるだけ毎日取る。

・「味付け」「調理方法」「彩り」を工夫し、子どもの「食べられるもの」を増やしていく。

・疲れたときは手を抜くことも考え、時間に余裕ができた分、お子さんとの時間を楽しむ。

協力:東京家政学院大学

現代生活学部健康栄養学科

會退友美先生

プレゼントのお知らせ!

コズレマガジン読者にプレゼント!

記事を読んでアンケートにご回答頂いた方の中から「Amazonギフト券 5,000円分」を1名様にプレゼント!

賞品:「Amazonギフト券 5,000円分」

当選者数:1名様

応募締切:2018年2月12日(月)23:59まで

【ご応募前のお願い】

以下の5記事を読んだ後にご応募ください。

①「いただきます」「ごちそうさま」に込められた本当の想い

②食べ物をきっかけに興味の幅を広げよう!~簡単にできる子どものお台所体験~

③実践してみよう!和食の盛り付けのコツとおもてなし

④和食の献立づくりのコツ~子育てパパ・ママに知ってほしいこと~

⑤家族みんなで楽しみたい「節分」。そこに込められた願いとは?

※応募に際して、記事内容についての簡単なアンケートにお答え頂きます。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。