目次

- ▼安産をお祈りする戌の日ってどんな日?

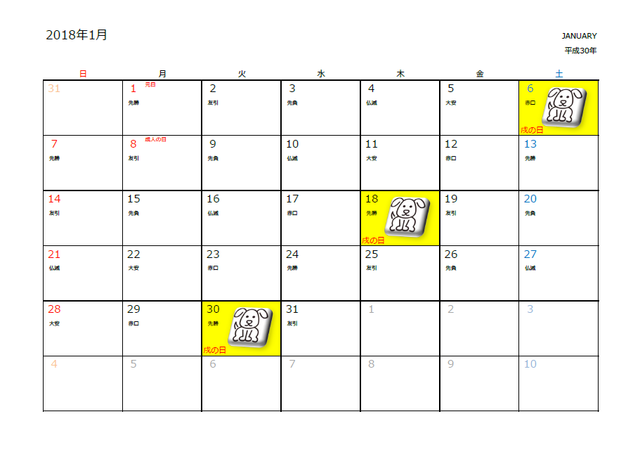

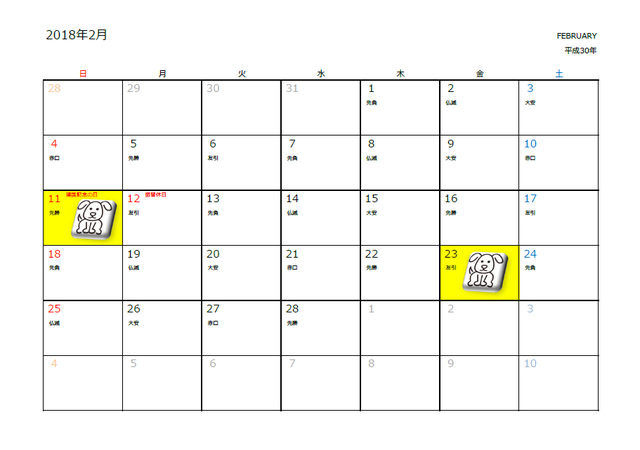

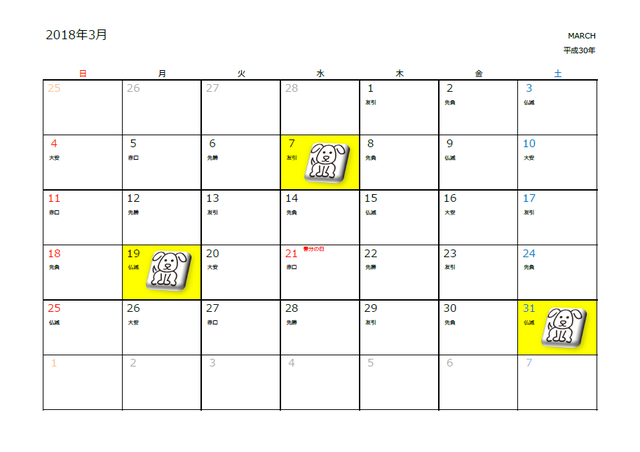

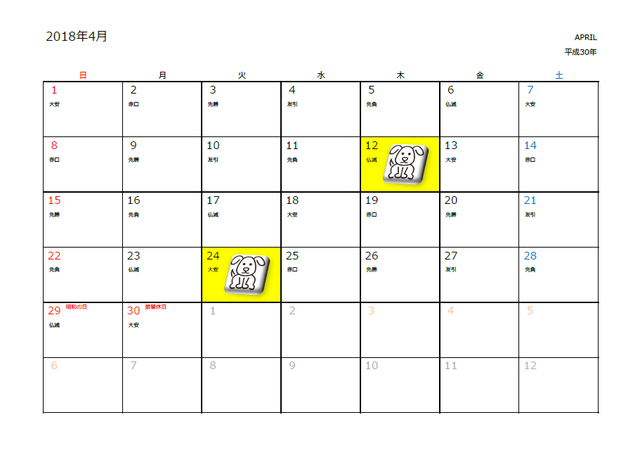

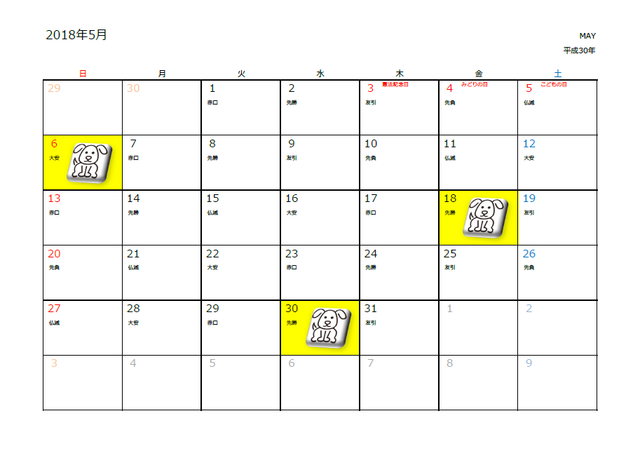

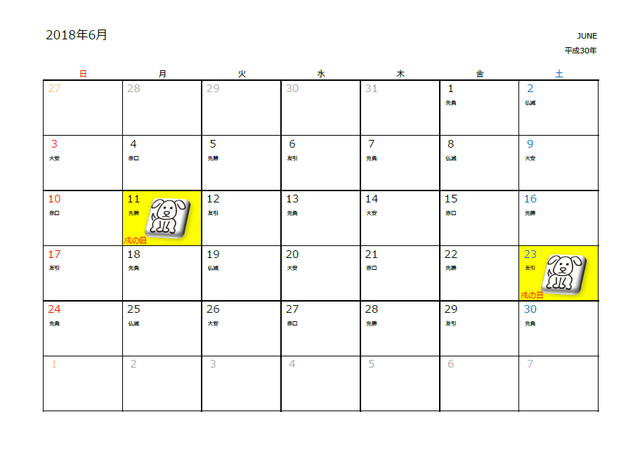

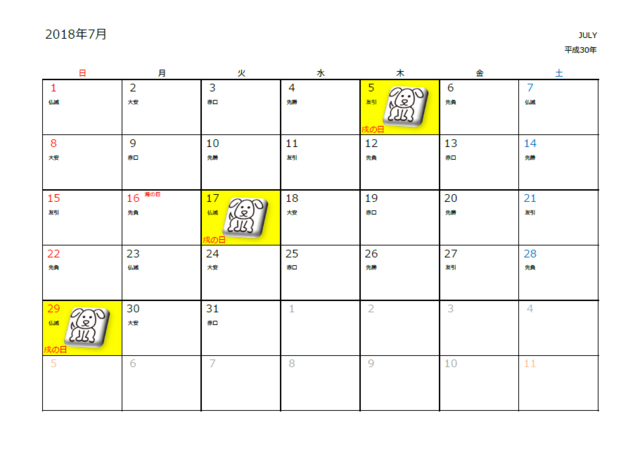

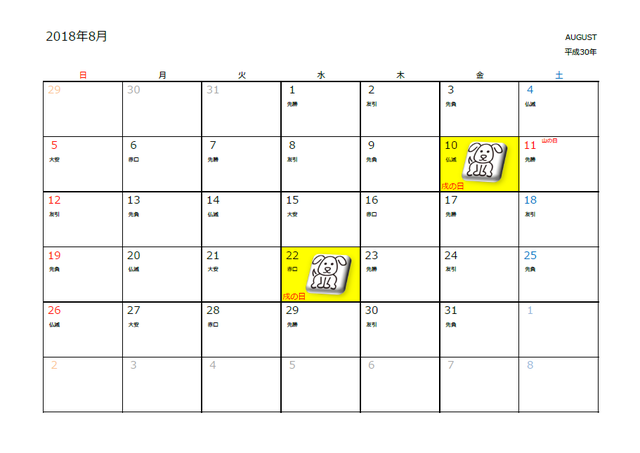

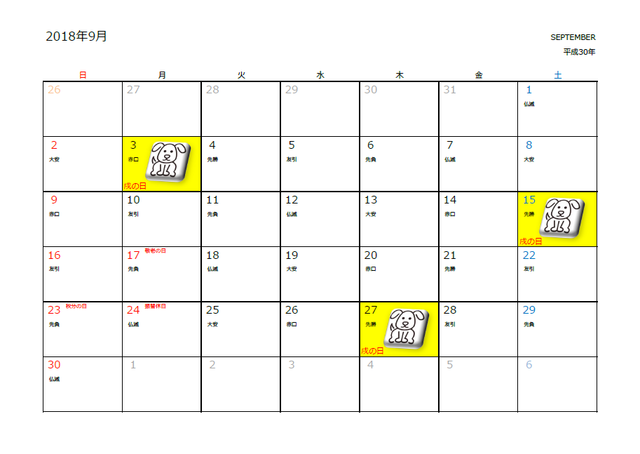

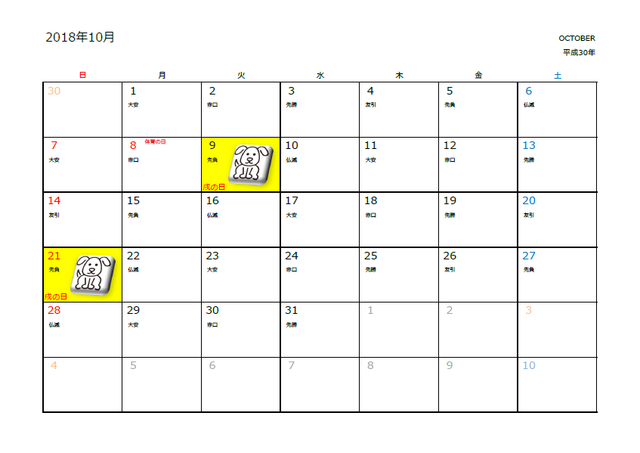

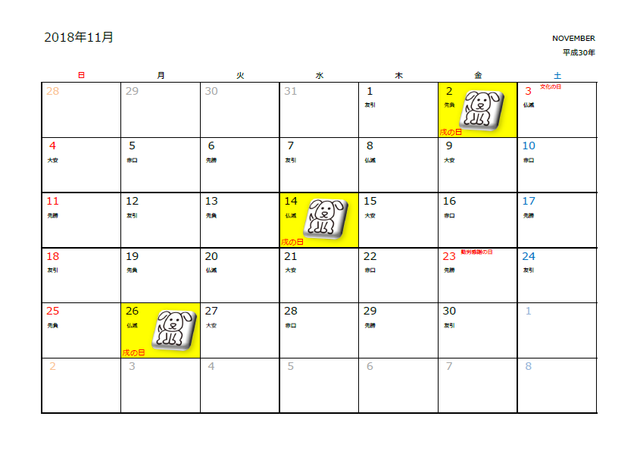

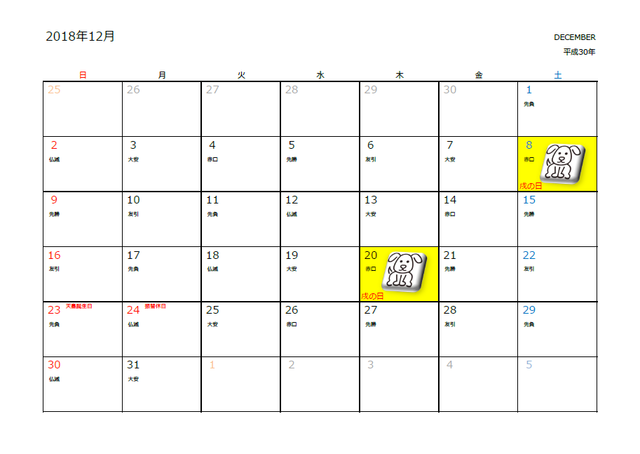

- ▼気になる今年の戌の日は...カレンダー付き

- ▼安産祈願は大安/平日どちらが良いの?

- ▼戌の日を迎える妊婦さんの服装

- ▼安産祈願はどこの神社へお参りに行く?

- ▼水天宮は妊婦さんが集うパワースポット

- ▼【安産祈願で有名な神社①】水天宮|東京都

- ▼【安産祈願で有名な神社②】住吉大社|大阪府

- ▼【安産祈願で有名な神社③】おんめさま 大巧寺|神奈川県

- ▼【安産祈願で有名な神社④】千葉神社|千葉県

- ▼【安産祈願で有名な神社⑤】鴻神社|埼玉県

- ▼【安産祈願で有名な神社⑥】塩竈神社|愛知県

- ▼【安産祈願で有名な神社⑦】産女観音|静岡県

- ▼【安産祈願で有名な神社⑧】中山寺|兵庫県

- ▼【安産祈願で有名な神社⑨】宇美八幡宮|福岡県

- ▼【安産祈願で有名な神社⑩】西野神社|北海道

- ▼まとめ

安産をお祈りする戌の日ってどんな日?

妊婦さんが安産祈願をする日

諸説ありますが、犬はお産の軽い動物で、多産であることから「戌の日」が安産祈願にふさわしい風習の日として、広く根付いています。

また、神前に鎮座する狛犬のように邪気を祓い赤ちゃんを守るという言い伝えもあるのです。

十二支に「甲・乙・丙...」と続く十干を組み合わせて暦を表すのが十干十二支(じっかんじゅうにし)、よく耳にする「干支(えと)」はその略称です。

十二支は12日間ごとに繰り返されるため、戌の日は1ヶ月に2~3回やってくることになります。

安産祈願は大安/平日どちらが良いの?

混雑している?時間はどれくらいかかる?

安産祈願そのものは1年じゅう行われていますが、絶対に「戌の日」に行きたい!ということであれば、妊娠5ヶ月目にあたる月の戌の日が土日祝日か平日かをまずチェックしたいところ。

さらに戌の日が縁起の良い日かどうかも多くの人が気にする点で、六曜のひとつである大安は特に各所とも人気で、混み合うケースが多いようです。

実際には、2018年の戌の日でかつ大安は3日しかありませんので、対象となる方は限定的と言えます。

祈祷は2、30分程度と比較的、短くて済みますが、混雑していればさらに待ち時間がそこに加わりますので、妊婦さんの体調を考慮し予定の組み方に配慮が必要でしょう。

初穂料の相場はどのぐらい?

祈願にあたって必要な初穂料はおよそ5,000円から10,000円あたりが多く、相場と言えるでしょう。実際には3,000円のところもあれば、30,000円のところもありかなり幅があります。

もともとは稲や穀物でその年に初めて収穫されたものを「初穂」と呼び、氏神様(住んでいる地域の神様)に納める風習がありました。

そこから転じて、神道の祈祷や祭祀の時に神社に渡すお金や謝礼の名前として定着したもので、戌の日にもやはり初穂料を納めるのがマナーです。

戌の日を迎える妊婦さんの服装

腹帯を知っていますか?

戌の日が近づくと、話題に上るのが妊婦さんの装いです。

安産祈願は正装しなければならない?と身構える方もいらっしゃいますが、厳格なドレスコードがあるわけではなく、実際には普段着の方が多く参拝者に見受けられます。

その代わりに見えない部分できちんと旧来のしきたりを意識することがこの時期の大きな関心事。

日本特有のものとして、安定期に入った妊娠5ヶ月あたりから着ける腹帯があります。妊婦さんの下腹部に巻き着ける腹巻のことです。

一説によると、庶民一般に腹帯が普及したのは平安時代にまでさかのぼることができるそうで、当時から戦前まではさらしが主流でした。

現在はパンツタイプなど洋装に合うようなデザインのものが各メーカーから発売されています。

なぜ腹帯を巻くのでしょう

今も昔も、腹帯は重たくなってきた妊婦さんのお腹を固定し、しっかりと赤ちゃんを支えると同時に、冷えから体を守ることが主な目的。

これに加えて今日では、戌の日の祈願の風習として身に着ける意味合いがあります。

体を引き締めるタイプが多く、そのせいか身に着けた人の話では「改まった気持になる」という意見が聞かれます。

腹帯を巻くのは妊娠5ヶ月が目安

安定期に入り、5ヶ月あたりからが腹帯の着用の目安と言われ、戌の日を機に着け始める方も多くいます。

お腹を持ち上げるように巻き(履き)、腹部を安定させることで、腰への負担が軽くなるので、痛みなどを感じお困りの方にとってはお助けアイテムとなってくれるはず。

安産祈願はどこの神社へお参りに行く?

戌の日にまつわる基本的な事柄を理解したら、次はいよいよどこに行くかですね。

初詣やパワースポット巡りなど、すでに神社や仏閣は多くの女性にとっておなじみの場所ですが、戌の日と言えばここという神社が日本各地にはありますので、その一部をご紹介。

水天宮は妊婦さんが集うパワースポット

【安産祈願で有名な神社①】水天宮|東京都

2016年にフルリニューアル

江戸時代に久留米の大名であった有馬家が参勤交代で江戸に上京した際にもお参りができるようにと造られたのが始まりとされている東京の水天宮。

その新社殿が2016年4月8日にリニューアルオープンとなり、今なお真新しくきれいな姿で連日、参拝者を迎え入れています。

祈祷の流れはこのような感じ

①神社境内の手水舎で手と口をお清め。

②その後、記入台にて必要事項を申込み用紙に記入。

③神札所の神職または巫女へ申込み用紙を渡し、初穂料を納める。

④授与品と名前札を受け取る。

⑤待合室で昇殿の順番を待つ。

⑥名前を案内されたら、社殿へと進み祈祷する。

水天宮ではおよそ約15分~20分でこの祈祷が行われます。

腹帯の巻き方講座も大好評です

戌の日に祈願する神社として知名度が全国区となっている水天宮は、独自の取り組みでも話題になっています。

その一つが御子守帯(みすずおび)。鈴から垂れ下がる鈴の緒という紐が、水天宮では御子守帯と呼ばれています。江戸時代から参拝所の鈴にはさらし木綿が使われていました。

かつては月に一度、交換していたそのさらし木綿を参拝者に分けたところ、とても安産だったという逸話が、人々に広まり評判となったとのこと。

現在でも「戌の日」に、その伝統を受け継ぐ生成のさらし帯が授けられています。

ウェブ上で紹介されているその「銀の鈴 御子守帯」の巻き方が分かりやすいと評判なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社②】住吉大社|大阪府

すみよっさんの愛称で親しまれる

出典:http://www.sumiyoshitaisha.net

出典:http://www.sumiyoshitaisha.net約2,300社にもおよぶ全国の住吉神社。その総本山として1年中にぎわいを見せるのが住吉大社です。

関西近郊の方は”すみよっさん”と親しみを込めて呼び、さまざまな行事や参拝で出かける有名な神社。

大和王朝時代の外交や航海に重要な役目を果たした神社で、遣隋使・遣唐使の守護神として知られてきました。

こちらの第四本宮の祭神である神功皇后が、赤ちゃんを身籠ったまま新羅(朝鮮半島)に出兵した際、無事に帰還して応神天皇(八幡神)を出産したというエピソードが今に残ります。

住吉大社によれば、その出来事を機に妊婦の方が安産の帯を締めるようになり、風習として現在に至っているのだそう。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社③】おんめさま 大巧寺|神奈川県

鎌倉の駅前にひっそりとたたずむ

古都鎌倉といえば、街のシンボル的な存在となっている鶴岡八幡宮が有名。安産祈願でも八幡宮は知られていますが、その一方で安産祈願のお寺として有名な“おんめさま”こと大巧寺も戌の日ににぎわいを見せる場所です。

JR鎌倉駅のすぐそば、うっかりすると通り過ぎてしまいそうな入り口を中へと進めば、季節ごとの山野花が咲き、小さな植物園のような風情で落ち着いた雰囲気のお寺。

おんめさまとはお産女様(おうめさま)がなまったもので、境内に祀られている産女霊神のこと。

安産祈祷は毎朝、住職が本堂で妊婦の安産を祈願し、出産予定の当日まで続けられます。

大巧寺ほか神奈川県の安産祈願で有名な神社はこちらもご覧ください。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社④】千葉神社|千葉県

水との関りが深い神社

千葉神社の祭神「妙見さま」は北極星の神様とされ、北の方角から人々の運命を司ると言われています。

陰陽五行説によれば、北は五行のうちの「水」が配置された方角であることから、水に関りが深い神社として知られるようになりました。

境内には「妙見延寿の井」という霊泉が湧き出ていて、お参りの際にこれをひと口頂くことが勧められています。この湧水を水源とする妙見池もあり、見る者を癒してくれます。

妊娠や出産が羊水と密接な関わりを持つことから、水との関りが深いこの神社を安産祈願の場所として人々が求めるようになりました。

玄武(北方を守護する、水神。亀に蛇が絡みついた霊獣)や白蛇、亀などが妙見さまの使いとされています。

千葉神社ほか千葉県の安産祈願で有名な神社はこちらもご覧ください。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社⑤】鴻神社|埼玉県

赤ちゃんを運ぶコウノトリを崇める

西洋の言い伝えで「赤ちゃんを運んでくる」とされるこうのとり。その伝説が残る神社として知られている、その名も鴻神社。

その昔、境内の「木の神」とされる大木にコウノトリが飛来。そこで巣を作り産んだ卵に、襲いかかってきた大蛇をコウノトリが撃退。

それ以来、その地には平穏が訪れ人々がその木の下にお宮を作り、それを鴻の宮と名付けたのだそう。さらにその後、この地が鴻の巣と呼ばれるようになったとも言われています。

境内には、子授け・安産のご神体として200kgにもおよぶ巨大なヒノキのコブが存在感を放っている他、樹齢500年を超える大きな銀杏もあるなど、木との関りが深いことでも知られています。

日本でもコウノトリと出産に深いかかわりがあるのは興味深いですね。

鴻神社ほか埼玉県の安産祈願で有名な神社はこちらもご覧ください。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社⑥】塩竈神社|愛知県

海路の安全から転じて安産も

出典:http://www.siogamajinja.or.jp

出典:http://www.siogamajinja.or.jp名古屋市内、地下鉄鶴舞線の「塩釜駅」から歩くこと10分。塩竈神社は宮城県塩竈市に総本社がある、正式名称「志波彦神社・鹽竈神社」の分社です。

御祭神である鹽土老翁神がもともと、航海や交通安全の神徳を持つと言われ、潮流を司る海路の神でした。

出産が潮の干満に関係していることから、その満潮時の無事安産を祈って、潮路の神から安産の守護神として篤く信仰されてきた歴史があります。

鹽土老翁神も登場する「古事記」や「日本書紀」にはすでに出産に関する記述が見られ、母子の安泰を祈願した儀礼が当時から今に綿々と続いていることが分かります。

戌の日の祈願では、お祓いが済んだ腹帯が用意されていますが、既に購入している腹帯でも受け付けてくれます。

塩竈神社ほか愛知県の安産祈願で有名な神社はこちらもご覧ください。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社⑦】産女観音|静岡県

幻のお告げから産女大明神へ

出典:http://www.ubume.jp

出典:http://www.ubume.jpその名も産女(うぶめ)と明らかに安産祈願にふさわしい観音様で正式には正信院と言います。

曹洞宗のお寺で、永禄10年(1567年)の創設以来、安産や子授け、身体健全、蟲封じの「子安観音」として全国的にその名が知られています。

桶狭間の戦いで織田信長に敗れた今川義元に仕えていた武士、牧野喜藤兵衛清乗。彼とともにこの地へと逃れてきた妻が、正信院の近くでちょうど臨月となるものの、難産の末に出産できずにこの世を去りました。

成仏できずにその幻はさまよい村人たちに「千手観音を見つけだし、子どもに恵まれない方、出産される方が祈る御仏とするように」とお願いをしました。

村人たちがその観音様を見つけ出したところ、再び清乗の妻の幻が現れ自らを山神として祠を建てるよう言い伝えがあり、その後「いちが谷」にお宮が建てられ、産女大明神としてしられるようになり、お産で苦しむ者がいなくなったとされます。

その昔、さらしやおしめとして使われていた御襦袢をこの院では裁縫し、戌の日などで安産祈願に来られる方に渡しています。こちらは産着として、退院後に着せてあげることが可能。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社⑧】中山寺|兵庫県

関西では“中山さん”でおなじみ

関西エリアでは“中山さん”と親しまれている真言宗中山寺派の大本山。

寺院が伝えるところによると、建立は聖徳太子によるもの。以来、安産祈願の霊場として皇室や武家、そして庶民から信仰を集めてきました。

明治天皇が生まれる際には、中山一位局が安産を祈願して、鐘の緒を受け無事に出産したことから、安産の寺としてその名が広く知れ渡ることに。

本尊へと至る階段にはエスカレーターが設置され、妊婦さんも安心してお参りができるようになっています。

こちらの安産祈願には下記の2種類があります。

■安産祈祷 ※お札を身代わりとして祈祷

祈祷料:7,000円

授与品:御腹帯(1本)・お守り・お札(後に郵送)

■安産特別祈祷※直接、本人に祈祷

祈祷料:20,000円

授与品:御腹帯(2本)・お守り・お札(後に郵送)

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社⑨】宇美八幡宮|福岡県

「子安の木」「産湯の水」「子安の石」にもご利益が

推定で樹齢二千年以上、国指定天然記念物「湯蓋の森」「衣掛の森」という二本の巨大な老大樟(くす)をはじめ、生い茂る草木から大いなる生命力が感じられる八幡宮です。

神功皇后が出産のときにすがりついたとされる「子安の木(槐)」、応神天皇の産湯に使ったとされる「産湯の水」、さらに「子安の石」など出産にまつわる自然物が点在。

それらは神功皇后と應神天皇の母子神にちなむ安産信仰の対象とされ、福岡県の指定文化財(民俗資料)となっています。

「子安の石」は戌の日などに安産を祈願した妊婦さんが持ち帰ることができ、出産後には別の新しい石に子どもの名前を書いてそこに返すという風習があります。

神功皇后が応神天皇を出産した際の助産師と言われ、助産師の祖神として祀られている湯方社も見どころ。毎年、12月14日の湯方神社祭にはたくさんの助産師が参列し、祭典の奉仕が行われています。こちらも、県の民族資料重要文化財に指定されています。

戌の日などの安産祈願では昔ながらのさらし腹帯、ガードル式の補助帯、ワンタッチ式の補助帯と、三種類が準備されています。

さらし腹帯には宇美八幡宮のキャラクター刺繍入りもあり、神前にてお祓いをした後、御朱印を押印してくれるほか、オリジナル腹帯付を希望する方には、祈願の祭典中に神主が墨書で妊婦さんの名前と日付を揮毫してくれます。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【安産祈願で有名な神社⑩】西野神社|北海道

安産を司る神様が2つも

安産や縁結びの神である豊玉姫命(トヨタマヒメノミコト)、夫婦の和合、安産の神とされる鵜草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)、皇祖神や武神として有名な譽田別命(ホンダワケノミコト)の三神を祭神とする西野神社。

豊玉姫が出産した際には、産屋の屋根を鵜の羽で葺いたという記録が今に残っています。魚を簡単に飲んだり吐き出したりできることから、鵜は安産の力を持つと信じてそのようにしたのだろうと考えらています。

一方、豊玉姫の一人息子であり神武天皇の父が鵜草葺不合命。豊玉姫が彼を出産する時、屋根を葺き終えないうちに産気づいてしまったのが、その名の由来とされています。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

まとめ

いかかでしたでしょうか。おなかが少しずつ出てきて、妊婦さん?と周囲の人に気づかれることも多くなってくる妊娠5ヶ月頃。

関東近郊の方は水天宮に御祈願に行かれてみてはいかがでしょうか。

「水天宮前」へ東京メトロ半蔵門線に乗って行くなら、「ブルーボトルコーヒー」などで知名度が上がっている「清澄白河」、東京スカイツリーの目の前に降り立つ「押上」など、おでかけスポットの駅に足を延ばしてみるのもおすすめですよ。

各地のお寺や神社もぜひチェックしてみてくださいね。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。