目次

様子見する?救急へ行く?判断の目安は?

自宅で様子を見る目安

□水分や食事がとれている

□熱があっても夜は眠れる

□あやせば笑う

□発熱以外の重い症状がない

救急で受診をする目安

□無表情であやしても笑わない

□グッタリしている

□何をしても反応が乏しい

□しゃべらない

救急車が必要な目安

以下のような状態の時は、すぐに119番で救急車を呼びましょう。

□ぐったりしていて、名前を呼び大きく揺すぶっても反応がない

□意識がなく、体が冷たく湿っている

□起きてはいるが視線が合わず、笑顔がない

□顔色が白いか青く、声が出せない

□急に全身に蕁麻疹が出てきて、呼吸が苦しそうにしている

□立ち抱っこから床に落としてしまった後に何度も嘔吐する

□小児の身長の3倍の高さから転落後に、手足をいつもどおりに動かせていない

判断に困ったら、ここに相談!

①こども医療電話相談 #8000

「#8000」に電話をかけると、小児科医師や看護師に電話相談ができます。全国同一の電話番号で、携帯電話からも通話できますよ。

※受付時間は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

【特長】

●適切な対処の仕方や受診のアドバイスを直接教えてもらえます。

●受診が必要な時は、近くの救急病院を教えてくれます。

この記事に関連するリンクはこちら

②ONLINE QQ こどもの救急

日本小児学会が監修しているサイトです。生後1ヶ月~6歳までに起こりやすい症状について、救急受診が必要かどうかを調べることができます。

【特長】

●症状に合わせて細かくチェックができます。

●看病のポイントやお医者さんへの伝え方などもわかりやすく記載されています。

この記事に関連するリンクはこちら

全国版救急受診アプリ「Q助」

総務省消防庁が作成したアプリです。症状について回答していくと、緊急度を判定して必要な対応を教えてくれます。

判断に迷ったときにすぐに使えるよう、アプリをダウンロードしておくといいでしょう。WEB版もありますよ。

【特長】

●結果画面から、全国の医療機関や受診手段(タクシーなど)も検索できます。

●子どもだけでなく、大人の症状についても調べることができます。

この記事に関連するリンクはこちら

診療時間外や旅先での医療機関の探し方

休日、長期休暇の時

休日急患診療所を利用するといいでしょう。

【休日急患診療所 〇〇市】

【救急医療情報システム 〇〇県】

とWebで検索してみてください。

役所が出している休日急患診療所の一覧が出てくると思います。

救急医療情報システムでは、当番医の一覧や何科を対応しているのかが掲載されています。家の近くで受診したい科がある診療所を確認できますよ。

電話番号が載っていますので、必ず受診前に電話相談をしてください。

インターネットで調べられない時は#8000(こども医療相談窓口)に電話すると、受診が必要な時は近くの医療機関を紹介してくれます。

夜間の時

夜間急病センターを利用するといいでしょう。

【夜間急病センター 〇〇市】

【救急医療情報システム 〇〇県】

とWebで検索してみてください。

各市町村ホームページに、夜間急病センターの対応時間や連絡先などが掲載されています。

また、休日同様に#8000(こども医療相談窓口)に電話をすると、小児科医や看護師に相談ができ、受診が必要な時は近くの医療機関を紹介してくれますので利用してみてください。

帰省や旅先の時

子どもは環境が変わると、うれしく興奮したり、慣れない場所でストレスを感じたりして、怪我や体調を崩すことがあります。

知らない土地で病院を探すことは簡単ではありません。出発前に滞在先の近くにある病院を確認しておきましょう。

子連れで旅行や帰省する時は、

・いつもの薬

・発作時に飲む薬

・お薬手帳

・保険証

・母子手帳

を、忘れずに持っていきましょう。その他、絆創膏、消毒液、虫刺され軟膏なども持っていると安心です。

ボストンバッグの中ではなく、手持ちのバッグに入れて常に持っておくことをおすすめします。

救急医療機関で受診するときのポイント

受診時の持ち物は?

受診する場合は、以下の持ち物を忘れずに持ってきましょう。

待ち時間対策グッズを用意しておくと安心ですよ。

万が一の時のために!救命処置の手順

①赤ちゃんの様子が何かおかしいと感じたら、まずは確認!

安全で平らな所で寝かせます。

名前を呼び、足の裏を強く刺激して反応を確認します。反応が無い場合は、次に進みます。

②119番通報とAEDを依頼する

大声を出して人を呼び、119番通報とAEDを依頼しましょう。

【周りに誰もいない時は?】

自分で119番に電話します。携帯やスマートフォンはスピーカーにして、床に置きましょう。

③呼吸の確認

横から胸やお腹が上下に動いているか、10秒間確認します。動いていない時や判断できない時は、蘇生を始めます。

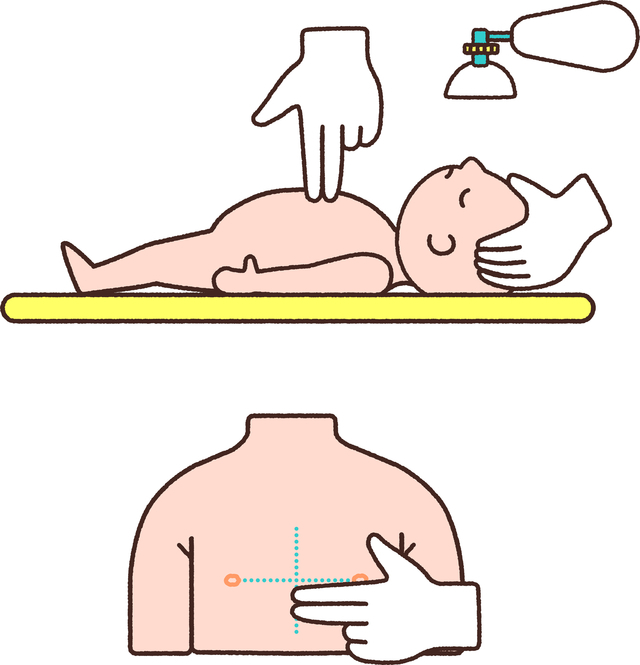

④胸骨圧迫

中指と薬指の2本で、胸骨の下半分を30回圧迫します。

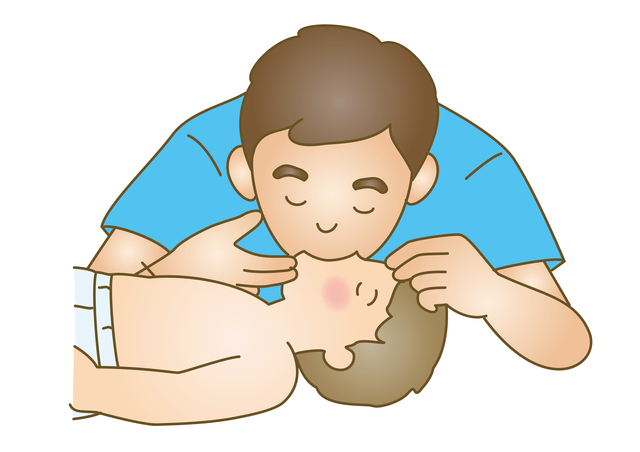

⑤人工呼吸(口対口鼻人工呼吸)

頭を後ろに倒し、顎を上げて気道を確保します。口の中に何か詰まっていたら取り除きます。

子どもの口と鼻を同時に覆い、胸が軽く上がる程度に1回1秒かけて静かに2回息を吹き込みます。

⑥胸骨圧迫と人工呼吸を続ける

救急隊やAEDが来るまで、胸骨圧迫30回→人工呼吸2回→胸骨圧迫30回→人工呼吸2回を絶え間なく行います。

まとめ

赤ちゃんに意識がないことに気づいたらまずは、周りに助けを求めて119番通報!

休日や夜間に病院へ受診したい、受診した方がいいのかなと思ったら、こども医療電話相談#8000に電話して、小児科医や看護師に相談をしてください。症状を聞き、的確なアドバイスをしてくれます。

どんな保護者の方でも、大切なお子さんが急に病気になった時は心配で、気持ちも焦ります。周りには必ず、力になってくれる人がいます。

落ち着いてまずは、携帯電話から#8000に電話をして相談してみましょう。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。