「低解約返戻金型終身保険」とは?

保障は一生、払込は一定期間

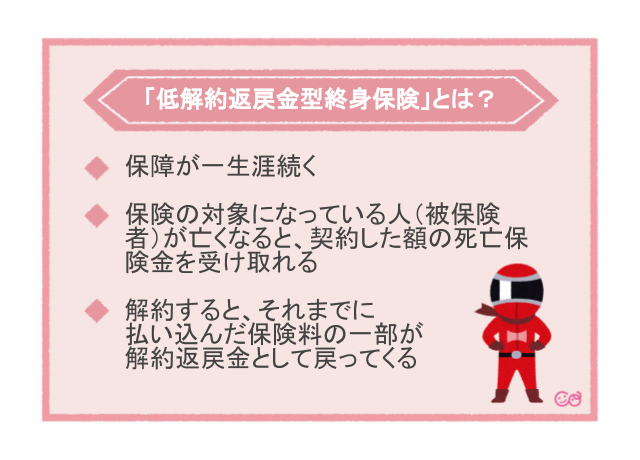

「低解約返戻金型終身保険」とは、終身保険の一種です。特徴を簡単にまとめると、以下のようになります。

・保障が一生涯続く

・保険の対象になっている人(被保険者)が亡くなると、契約した額の死亡保険金を受け取れる

・解約すると、それまでに払い込んだ保険料の一部が解約返戻金として戻ってくる

保障は一生涯続きますが、保険料を払い込むのは決められた期間(保険料払込期間)だけで構いません。

そして、重要なポイントは払込期間が終わった後に解約すると、それまでに払い込んだ保険料の総額より多い額の解約返戻金が受け取れるということです。

一方、払込期間中に途中解約すると、それまでに払い込んだ保険料総額よりも少ない額の解約返戻金しか受け取れません。

この性質は、一般の終身保険でも基本的には同じなのですが、低解約返戻金型終身保険は、途中解約時の解約返戻金がより低く抑えられています。つまり損をする度合いがより大きいのですが、そのぶん保険料が割安になっているため、途中解約さえしなければ、貯蓄性に優れた保険だと言えます。

「低解約返戻金型終身保険」のメリットデメリット

デメリット

お伝えしたように、低解約返戻金型終身保険は払込期間中に解約すると、払い込んだ保険料総額を取り戻すことのできない「元本割れ」の状態になります。

およそ払込保険料総額の7割程度が、途中解約の解約返戻金額になるとされています。そのため、途中解約のリスクが大きい保険だと言えます。

また、貯蓄性のある保険である関係上、掛け捨てタイプの定期保険などに比べると保険料そのものは高めになってしまうというデメリットもあります。

学資保険との違い

学資保険代わりに入るなら

近年、学資保険の返戻率が下がっていることから、教育資金を貯める方法として学資保険の代わりに低解約返戻金型終身保険を利用するケースが増えています。

その場合は払込期間の長さと解約のタイミングが重要です。

払込期間中の途中解約は元本割れになるため、払込期間はお金が必要になる時期よりも前に満了する必要があります。しかしこの期間が短いと、満了直後の返戻率が低いことと、払込保険料が高めになるのに注意が必要です。

そのため、学資保険の代わりに低解約返戻金型終身保険を利用するなら、お金がいつ・どれくらい必要かといったことを含めて、しっかりと計画を立てて加入しましょう。途中解約をしてしまうことのないように、保険料がムリなく支払えるかも要注意です。

こんな人におすすめ

死亡保障が必要な人

低解約返戻金型終身保険の本来の用途は死亡保障です。

学資保険も、払込期間中に契約者である親が亡くなった場合、以後の保険料は不要になり、学資金などは予定通りに受け取れるという払込免除の仕組みがあります。これも一種の死亡保障と言えますが、学資保険の払込免除は、学資保険の学資金は確保できるものの、それ以上にお金が受け取れるわけではありません。

終身保険は、教育資金に加えて、残された家族の生活費にあたる資金も含めた、多額の死亡保険金を設定することができます。

死亡保険の場合、払込保険料に対する死亡保険金の返戻率は解約返戻金に対するものより高いからです。仮に学資保険と同額の保険料だったとしても、死亡保険の保険金額は、学資保険の学資金よりも高くできます。

教育資金を準備しながら、もしもに備える保障をより手厚くしたいという場合は、低解約返戻金型終身保険を検討すると良いでしょう。

老後資金が必要な人

低解約返戻金型終身保険のメリットとして、

・解約のタイミングが自由(元本割れしないためには払込期間満了後)

・払込期間満了後、据え置くほど返戻率が上がっていく

というものがあります。

学資保険は、学資金をもらえるタイミングが決まっていますし、返戻率も契約時に固定です。そのため、教育資金準備以外には使えません。

低解約返戻金型終身保険の場合、教育資金が必要な時期に、保険以外でお金が用意できていたら、保険は解約せずに据え置くことで、別のことにお金が使えます。

主には、親の老後資金に転用することが考えられるでしょう。しかも、その場合は据置期間が長くなることでより貯蓄性が高くなります。

老後資金を貯める必要があるけれど、そのまえに教育資金も不足するかもしれない、という人は、低解約返戻金型終身保険を利用することで、様子を見ながらお金を貯めていくことができます。

先輩ママパパが「低解約返戻金型終身保険」を選んだ理由

まとめ

低解約返戻金型終身保険は、途中解約のリスクが大きい代わりに、払込期間満了後の貯蓄性が優れており、学資保険の代わりに教育資金準備に使用する人もいます。

しかし学資保険とは特性が異なり、デメリットもありますので、自分に合った方法かどうかはよく検討してください。

低解約返戻金型終身保険の返戻率は、実際にシミュレーションして比較したいので、必要に応じてファイナンシャルプランナー(FP)に相談することもおすすめします。(執筆:リキオ)

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。