親が子どもの病気を理解する

病気を理解し、相談相手を見つけよう

まず、子どもが病気になったらある程度病気について調べますよね。調べ方としては、本、図書館などで借りられる専門書やインターネットなどがあります。

特に子どもの病気に関する知識を養うためには、医療従事者の監修したインターネット上の情報は簡単に収集できますし、信憑性も高いものが多いです。

しかし、インターネット上の情報だけだと専門用語なども高く疑問や不安が募りやすいです。親の不安はお子さんの不安に直結しますので、できれば医師や看護師などの医療従事者に直接相談したり確認したりできると良いでしょう。

また医師には聞きづらいちょっとした情報を得たいときや、状況を理解している相手に相談したい時やは各病気ごとの自助グループがあることも。そういったコミュニティをみつけ参加するのもおすすめです。

もちろん、医学的な知識・判断は医療従事者でないのでできませんが、インターネット上の相談を公開しているところや定期的に直接顔合わせを行なっているグループなども存在します。同じ状況にいる人ですから、気軽に相談しやすいというのがメリットですね。

この記事に関連するリンクはこちら

自分を責めないこと

子どもが病気になると自分をせめてしまう親が多いようです。遺伝的な病気だったり親の生活習慣から病気が発症する場合があるので、自分のことを責めてしまう気持ちになることも多いです。

しかし、全ての病気がお母さん側の責任で起こるものではありません。一生懸命生み育てているお子さんであることは変わりませんので、自分を責めず後悔するよりも病気を受け入れられるよう前向きな気持ちをもっていきたいですね。

子どもに持病を理解してもらう

子どもの理解は病気の克服の第一歩

子どもに持病を理解してもらうのは、一見簡単そうで難しいものです。筆者自身も我が子に自分の病気を理解してもらうのに苦労しました。

「ぜんそくだからマラソンの練習は見学しなさいね」なんていっても子どもはなかなか理解してくれません。

大事なのは子ども自身に、自分の体の状態について知ってもらう事です。小さなお子さんに体の仕組みを理解してもらうのは大変かもしれません。

「何が」原因で「何が」出来ないのか、だから「何を」した方が良いかと順序づけて説明することが大切です。親自身が根気良く説明するのも良いですが、子どもの病気について描いた絵本や紙芝居もあるのでそういったものを活用しても良いでしょう。

子ども自身が自分で病気を理解できると、それを友達や周りの大人にも説明することが出来ます。そうすれば偏見や誤解を招く事なく、援助の輪を広げていく事にもつながります。

子どもに病気を理解してもらう、おすすめの絵本

【1】さっちゃんのまほうのて|たばた せいいち

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp生まれつき右手の指がない「先天性四肢障害児」のさっちゃんの日々を描いた絵本です。お友達とおままごとをしようとしたら、指がないことを指摘され、大きくなったら指が生えてくるのかお母さんに聞くさっちゃん。

自分と他の人たちの手をくらべるさっちゃんの純粋な言葉が、胸に突き刺さる一冊です。

【2】チャーリー・ブラウンなぜなんだい?|チャールズ M.シュルツ

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp白血病にかかったものの懸命に病気と向き合い、自分の病気を理解し治療を続けているお友達ジャニス。

病気のことを理解してくれる友達、無理解の友達。病気の子どもをめぐる友達、兄弟、親などの家族、周りの人の関わり方を深く考えさせられる絵本です。

【3】ぼくのいのち (いのちのえほん)|細谷 亮太

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp幼いころ白血病で入院していたことをしらされるぼく。自分は完治したものの、入院当時の仲間たちはもうなくなっている人たちも。

いのちの重み、大切さについて、小児科医である作者が書いた絵本ですが、たんたんと胸に迫るものがあります。言葉自体は少ないですが、非常にたくさんのことを考えさせられる絵本です。

周りの大人に理解してもらう

アレルギーがある子の場合

お呼ばれなどでお子さんがアレルギーのある食品を食べてしまう、という話はよく聞きますね。食事だけでなく、ハウスダストや動物の毛などでアレルギー反応が起こるお子さんも多いと思います。

お呼ばれしたお家のご理解を頂くことは大切ですが「お宅のほこりが気になる」とは言いにくいですよね。

お呼ばれなどでお子さんが他のお家に行くときは、保護者にアレルギーの事を伝えた上で長時間の滞在をさけて公園で遊んだり、空気を入れ替えてもらったりマスクをするなどの予防をしっかりしておきましょう。

食事アレルギーがある場合は、学校だけでなく他の保護者にも食べ物を注意してもらいましょう。遠足などでお菓子交換をするところもあるようですが、子ども同士で食べるものでもアレルギーが起きたりします。

親の目の届かないところで飲食がある場合は、食べられないものを子どもによく伝えておいたり、お子さんのアレルギーを詳細に示したタグをリュックや首からかけ、もしアレルギー反応を起こしたときの対処法も書いておきましょう。そうしておくともしもの時もまわりに対応してもらえるので安心です。

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

ぜんそくのある子の場合

ぜんそくのある子にとって、他の子ども達と一緒に走れない事や運動できないことは時にコンプレックスを感じてしまうことも。

筆者自身も小児ぜんそくをもっていたため、体育の授業なども見学が多く引け目や一緒に活動できないことへの残念さを感じていました。

しかし、特に空気の乾燥した冬などに無理に運動をすると発作が起り、それが周りの人に迷惑をかけてしまう結果になってしまいます。

まわりのお子さんには「○○ちゃんはぜんそくだから運動できない」という理解ではなく「○○ちゃんと遊ぶときはしっかり見守ってあげよう」という意識で接してほしいと筆者は考えます。

ぜんそくには主に、発作が起きないように防ぐ方法と発作が起きてしまった時にとる方法があります。発作が起きてしまったときは水分やカフェインを摂取させる、吸入器をつける、呼吸が落ち着くよう背中をなでるなどいろいろな方法がありますが、発作の最中無理に水分を接種させようとすると誤飲にもなります。

発作がおき、呼吸ができない、意識がないという状態の時はすぐに周りの大人に連絡し、医療機関への搬送が必要です。

重い病気を持つ子の場合

心臓病や障がいなどを持つお子さんやその親御さんは、日常生活を送る際にも色々な障壁があります。周りの方の無理解やちょっとした言動に傷ついたりという話もよく聞きます。

もしお子さんの病気が学校生活を送るに当たり支障をきたす程であれば、保護者会を開いたり授業の一環として率先してお子さんの病気を理解してもらえるような機会を作ってもらうよう先生に相談してみましょう。

お子さんの病気をカミングアウトするのには抵抗がある方もいるかもしれませんが、病気の説明をすることは他のお子さんの学習機会にもなりますし、道徳心を養う貴重な機会にもなると言う事を心にとめておくといいと思います。

楽しく病気と付き合う方法

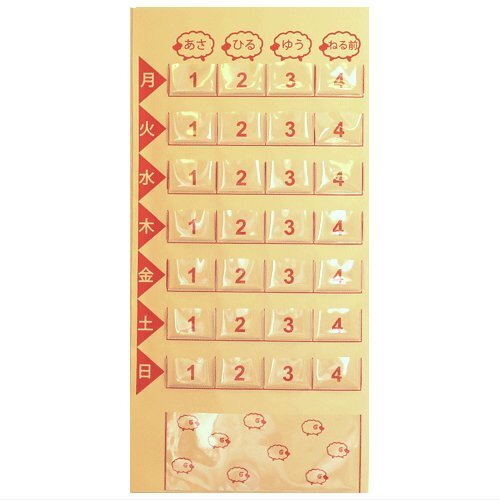

(1)お薬カレンダーを作る

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jpお薬は飲み忘れが起きると、せっかくの治療効果も発揮できません。また、薬によっては苦かったり飲みにくかったりするので苦手という子も多いです。

お薬は、飲むタイミングや飲む状況なども重要なのでしっかりスケジュールを管理する必要がありますが、お母さんだけが薬のスケジュールを管理することは大変です。わかりやすいお薬カレンダー・管理表を作ることで周りの大人やお子さん自身の協力を仰ぎましょう。

お薬カレンダーの良いところは飲み忘れを防げるだけでなく、カレンダーを用いることでどの時・どの状態で服用した薬にどのような効果があったのか履歴管理できるところです。

また、お薬の副作用は眠気などを引き起こす場合もあります。副作用を理解し、予防することが大事になっていきます。

お薬カレンダーをカラフルに手作りするなどして子ども自身が薬の服用を楽しくできるように工夫しましょう。

この商品の基本情報

商品情報

*参考価格:¥ 2,480

*メーカー:ビーグラッドストア

*カラー:レッド

商品の特徴

*規格:投薬カレンダーミニ(mini)1週間分ひつじ 印字ブラウン/印字レッド/印字グリーン (3種類)

*サイズ:【展開時 縦61cm×横29.5cm】 (ポケットサイズ/ポケット【小】縦5.6cm×幅3.5cm[マチ約1cm]、ポケット【大】下段/縦9.7×幅23.5cm[マチなし])

*仕様:ポケット【小】/4×7(合計28ポケット)、ポケット【大】/1ポケット

*素材:本体:塩化ビニール、ひも(アクリル)、パイプ(硬質塩化ビニール)

*重量・生産国:130g( 日本製 made in Jpan )

(2)出来たら評価表を作る

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp病気と向き合う事は辛いことです。しかし多くの病気をもつお子さんがそうであるように、自分自身の体の健康状態を把握するということはお子さんの成長の上でも欠かせない能力です。できるだけお子さんがその過程をポジティブに楽しめるように工夫してみましょう。

お稽古ごとと同じように達成表をつくり、お薬が飲めた後や長期の治療や手術を克服した後は、評価表にシールを貼るなどしてお子さんの自己肯定感を高めると良いでしょう。

(3)我が子に合った方法を

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp筆者の経験談ですが、吸入器を使ったぜんそくの治療は子どもにとってとても退屈らしく、よくさぼっていました。

そこで吸入器を行なっている間退屈しないよう、砂時計を用意し砂時計で10分間終わるまで吸入を行なうことを約束したところ、見事出来るようになりました。

大人にとってはなんでもないことでも、遊びたい盛りの子どもにとっては難しいこともあります。ぜひその子にあったやり方で、無理の無い治療が出来るよう工夫してみると良いでしょう。

この商品の基本情報

商品情報

*参考価格:¥ 756

*メーカー:シンワ測定

*サイズ:3分計

商品の特徴

*●おおよその時間を測る際に使用する砂時計

*●お部屋のインテリアとしても使用できる砂時計です。

*●製品サイズ/縦:100mm横:50mm高さ:50mm

(4)病気を「個性」として受け止める

病気や障がいは、いろいろな障壁をもたらすことはあります。しかし病気や障がいは「個性」であるという事を親自身もお子さん自身も理解することが必要です。

そしてその個性は自分だけでなく周りの人を勇気づけ、より感受性の高い子へと成長させる個性であるという事を忘れないで頂きたいです。

著者自身小学校の頃、病気や障がいを持つ子が学年に少数いて、その子達のおかげで「多様性」や「周りの子を思いやる気持ち」を学びました。

病気や障がいをひとつの「個性」として受け止めることによって、周りに対する気兼ねをしなくてよいようになり、前向きな気持ちでいろいろな事に挑戦できるようになります。

色々なことが「できない」のではなく「人とやり方が違うだけ」という心持ちをしておくと病気ともうまく向きあっていけるようになるでしょう。

専門機関へのご相談はこちら

※夜間休日、お子さまの健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は子ども医療電話相談♯8000に相談をおすすめします。

厚生労働省・子ども医療電話相談事業

https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html

まとめ

日々病気や障がいと向き合う親御さんには、いろいろな苦労があると思います。それはまたお子さんも同じでしょう。病気を持つお子さんを持つ親も、そうでない親も同じ社会に生きる上では助け合いは欠かせません。

お互いの理解を深めてうまく向き合っていくことで子どもが病気や障がいになく、健やかに成長できるような環境づくりをみんなで行なっていきましょう。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。