親子の愛着関係とは

愛着=特定の人との間にできる絆のこと

愛着(アタッチメント)は、人が特定の他者との間に結ぶ情緒的な絆のことで、英国の児童精神科医、ボウルビィが提唱した概念です。

子どもはお友だちと遊んでいても、転んだら「ママー」と母親にかけ寄りますね。このように、危機を感じる時、特定の人に近づいて安心感を回復しようとする様子が愛着です。

愛着関係を育むのは、子どもからの求めと、それに応じる養育者との親密なかかわり合いの積み重ねです。

そこから築かれた信頼関係は、将来にわたって自分や他者を信頼し、愛するこころの働きにもつながっていきます。

愛着関係はなぜ重要?

幼少期の愛着関係が重要な理由は、その後の健全なこころの発達や人間関係の土台になるためと考えられています。

養育者との親密なかかわりを通じて子どものこころには、自分は守られている、周りの世界は安心できる、といった世界への基本的な信頼感が根づいていきます。

この信頼感をもとに、子どものこころには自己肯定感や安定した情緒、健全な自立心が育まれるのです。

極端に不適切なかかわりが重なると、子どもはまわりの人や世界への信頼感をもちにくく、対人関係や情緒面で不安定になる場合があります。

愛着関係はどのように発達する?

ボウルビィによると、愛着は以下の4つの過程を経て形成されます。

出生~生後3ヶ月頃

赤ちゃんは、まわりの不特定の「人」に向かって泣く、声を出す、微笑む、じっと見つめる、目で追う、といったことをします。自力で身を守る力のない赤ちゃんが、まわりからケアを引き出す動作です。生後3ヶ月頃~6ヶ月頃

赤ちゃんは、あやされたり抱かれたりすると、ほかの人と区別した特定の養育者に対してより早く泣き止んだり、微笑んだり、声を出したりします。やりとりでこころを通じ合わせながら、特定の養育者との信頼関係を結んでいきます。

生後6ヶ月頃~3歳頃

養育者への後追いや人見知りもはじまり、子どもは養育者から離れて探索しては戻ったり、ときどき養育者の表情を確認したりもします。養育者への信頼感を頼りに、不安だらけの未知の世界にも乗り出せるようになります。

3歳頃~

子どもは自分の情緒や行動をコントロールし、短い時間なら養育者がそばにいなくてもこころの安定を保てるようになります。不安な時は助けてもらえるという確信が、自分1人でもこころを安定させる力に変わっていきます。

愛着形成と3歳児神話

3歳児神話って?

親子間の愛着関係については、様々な説があります。

3歳児神話は「3歳までの子どもは常に家庭で母親の手で育てないと、子どものその後の成長に悪影響を及ぼす」という説ですが、そこに合理的な根拠はありません。

乳幼児期の愛着形成はたしかに大切なのですが、その決め手が「母親」がそばにいる時間の長さでも、育児を担うのが「母親」かどうかでもありません。

大切なのは愛情の質

母親が無理をしながらずっと子どものそばにいるより、離れる時間があるからこそ一緒にいる時間を豊かなこころで過ごせる場合もあるでしょう。

主な養育者が母親でなくても、母親を含む何人かでもかまいません。

多くの人とかかわりながら育った子どもには生きるための豊かな知恵が身につく、という見方もあるのです。

大切なのは、愛情の質です。

ひとつの説にとらわれず、親子が豊かなこころで関われる道を柔軟に探ることが、安定した愛着を築くことにつながります。

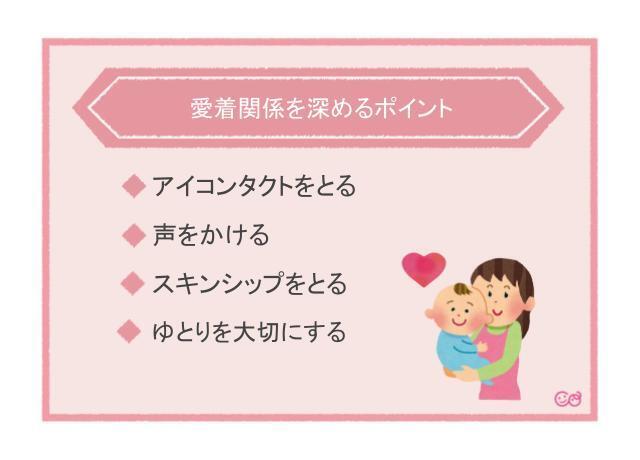

愛着関係を深めるポイントは?

アイコンタクトをとる

アイコンタクトは、養育者とこころを通わせ同じ世界を共有するという、愛着形成のはじめの一歩です。

赤ちゃんを抱っこして、顔と顔を見合わせながらかかわってあげましょう。

はじめは発信のない赤ちゃんも、よく注目を向けてくれる人には目で追ったり、微笑んだりと、だんだん親しみを示すようになります。

表情や発声が豊かになってきたら、笑い合いやいないいないばぁで遊びましょう。成長につれておもちゃなど、お互い以外のものもいっしょに眺められるようになります。

声をかける

赤ちゃんの「アーアー」「クークー」、「ダァー」「バブバブ」といった発声に、お返事してあげましょう。まねをするのもいいですね。

自分の声を意味あるものとして応えてくれる人に、赤ちゃんはより活発になります。

泣きだしたら「いやだね」など子どもの気持ちに寄り添うことばを、ゆったりと落ち着いたトーンで伝えてあげましょう。

声かけや語りかけで、気持ちを通わせたり関心を引いたりできることを、赤ちゃんはおぼえていきます。

スキンシップをとる

赤ちゃんのお世話をしながら抱っこしたり、なでたり、ほおずりしたりしてあげましょう。

動くようになったら、赤ちゃんの手足の動きに合わせて体を少し揺する、といった反応を返してあげると赤ちゃんはより活発になります。

泣いたときは、抱きあげてあやすと赤ちゃんは安心します。

無理に収めずにおんぶをするだけでも、養育者のぬくもりや息づかいを通して落ち着いていくこともあるでしょう。

柔らかい肌のぬくもりに満たされる安心感は、守られている確信を赤ちゃんに根づかせていきます。

ゆとりを大切にする

最後に、何より大切なのは養育者の心身のゆとりです。

子どもが泣いたとき、いつもなら落ち着いて対応できることも、ゆとりがないと子どもの不快感に引っ張られてイライラしたり、焦ったりすることもあるでしょう。

ゆとりがないと感じたら、自分のペースで過ごせる時間をもつことも大切ですし、そのために保育サービスなどを活用するのも悪いことではありません。

養育者がゆとりを持って豊かな愛情で子どもと触れ合うことは、安定した愛着関係を築くことにもつながります。

まとめ

幼少期の愛着関係は、子どものこころの発達の土台になります。

健全な愛着関係を築くために大切なのは、母親が無理してずっとそばにいることではなく、豊かな愛情で子どもと触れ合うことです。

豊かな愛情をそそげる心身のゆとりを保てるなら、まわりの人や保育サービスの手を借りるのも適切な選択です。

ゆとりを大切にしながら、アイコンタクトや声かけや語りかけ、スキンシップを通じた豊かなふれあいで、お子さんとのこころの絆をたしかに結んでいきましょう。(執筆:臨床心理士)

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。