目次

気になる調査のポイントは?

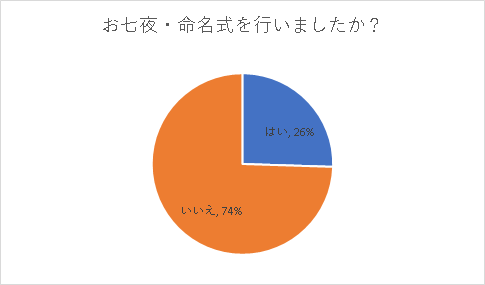

●お七夜のお祝いをしたご家庭は3割

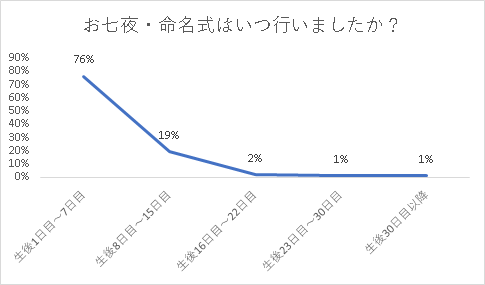

●生後7日目までに行ったご家庭が多数

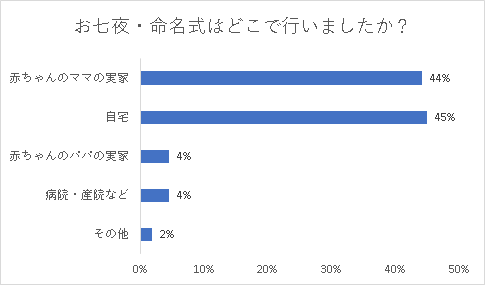

●自宅またはママの実家で行うのが一般的

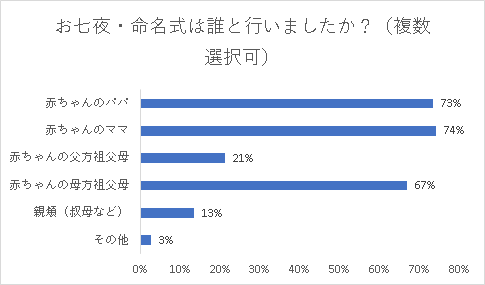

●お祝いの参加者は配偶者、次いで母方のおじいちゃん・おばあちゃんとがいずれも7割

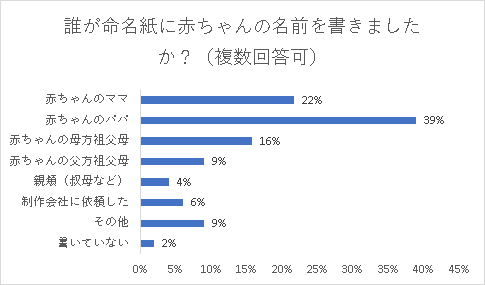

●命名紙に名前を書くのはパパが4割

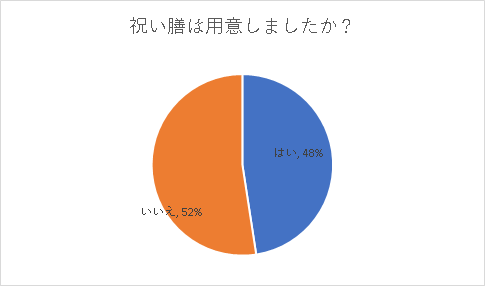

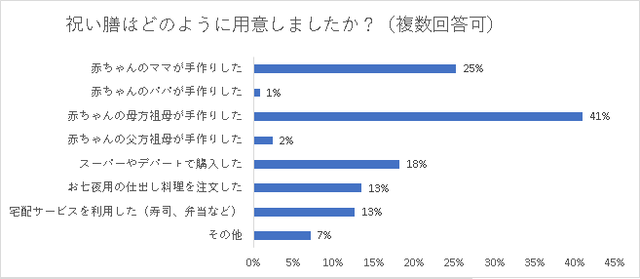

●祝い膳を用意したご家庭は5割。その内、母方のおばあちゃんが支度をしたご家庭が4割

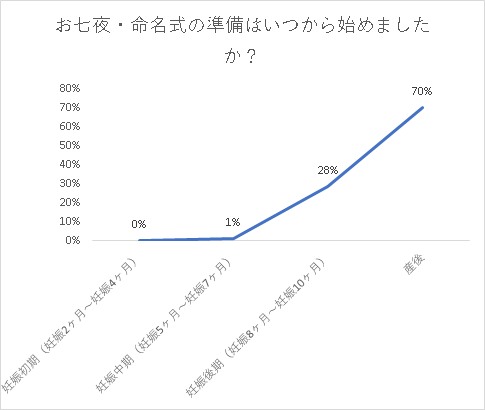

●お七夜の準備を始める時期は「産後」が7割

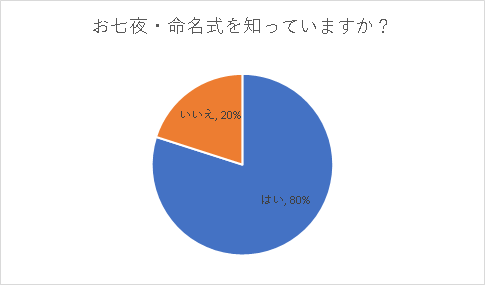

お七夜を知っていますか?

お七夜とは、赤ちゃんが生まれてから7日目に行われるお祝いです。昔は今ほど医療が発達していなかったため、生後7日目までに亡くなってしまう赤ちゃんが多かったようです。

そのため、無事に生後7日目を迎えられたことへのお祝いと、これからの健やかな成長を祝う行事として行われてきました。この際に、家族や親戚に赤ちゃんの名前を披露する「命名式」も行われます。

命名式とは、命名書(奉書紙)と呼ばれる紙に名前を書き、神棚や床の間など家族が見やすい場所に飾っておくことを言います。

現在はママと赤ちゃんの退院祝いという意味合いが強い一方、命名式は昔も今も行うご家庭が多いようです。

具体的には、

(1)赤ちゃんの名前を披露する

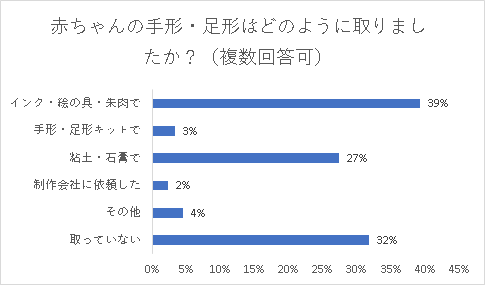

(2)赤ちゃんの手形足形をとる

(3)お祝い膳を食べる

という形式が一般的です。

「お七夜」と聞いてピンとこなくても、「命名式」と言われればなんとなく分かる方が多いのではないでしょうか?

お七夜のお祝い する?しない?

先輩ママパパの声

「ママの体調を見つつ、決まりに縛られないで自分たちのやり方で行ったらよいと思いますよ!! 我が家はみんなでやりたかったので、祖父母みんなに声掛けしてお祝いしました!」

やらなかった理由は?

お七夜のお祝いを行わなかったご家庭が7割という結果でしたが、行わなかった具体的な理由はどのようなことでしょうか?以下にまとめてみました。

●まだ入院中だったから

●ママや赤ちゃんの体調が悪かったから

●生後7日目までに赤ちゃんの名前が決まっていなかったから

●里帰り中だったから

などでした。

そのほか、「命名紙に名前だけ書いた、記念写真だけ撮った」との回答も多く寄せられました。きちんとした行事として行うというスタイルではなく、ママや赤ちゃん、家族の負担が少なくなるような形で行っているご家庭も多いようです。

お七夜はいつやるの?

先輩ママパパの声

「生後7日目だと言われていますが、ママや赤ちゃんの状態などに合わせて行ったらよいと思います。なので産まれてから1ヶ月経ったお宮参りの時に一緒にしてもいいと思います。」

お七夜はどこでやる?誰とお祝いする?

先輩ママパパの声

「何事もなく予定日数通りに退院でき、自分の実家に帰りました。お七夜の日はちょうどお休みと重なっていたので旦那も一緒に実家で行いました。」

「産後、実家に帰っており、夫側の両親が赤ちゃんを見に来る機会を作るために、お七夜と称して食事会を行った。」

「産院でお七夜をやってくれました。足形をとってくださり祝い膳もありました!もし産院で命名式がなければやっていなかったと思いますが、足形を見た時になぜか感動したのを覚えてます。ぜひ余裕があったら記念になりますのでやってみてはどうでしょうか。」

命名書は誰が書く?

先輩ママパパの声

「字がきれいな人に書いてもらうというよりも、これから成長を見守るママパパや祖父母などの近い人に書いてもらった方がいいかなと思います。その方が思い入れもあるし、将来赤ちゃんに見せる時に祖父母がいなくても気持ちを伝えやすいと思うからです。」

「我が家は、そんなに盛大にはやらず、命名紙に名前を書いて飾ることをメインにやりました。命名紙にはパパとママで一字ずつ書きました! 家の一番いい所に飾ってありますよ!」

赤ちゃんの手形・足形はどうやって取る?

先輩ママパパの声

「赤ちゃんは手を握っているので手形を取るのは難しいので、初めは足形を取るのをおすすめします。 生まれたばかりの赤ちゃんの肌に刺激が少ない手形スタンプや、紙粘土タイプなどがいいかと思います。 新生児のかわいらしい手形足形はきっと一生の宝物になるかと思うので、次の子が生まれた時もやってあげたいなぁと思いました。」

「足形を取るのは簡単ですが、手はどうしてもグーになってしまうので、抱っこする人、台紙を手に押し付ける人、手を開く人と3人で行うとスムーズです。」

「足形はなかなか上手くいかず、授乳中が一番落ち着いているということで、授乳しながらパパに取ってもらいました。」

それでも失敗したくないならこちら!

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jpおたんじょうきろく きりんとでんしゃ|パイロットインキ

もしも上手に手形と足形が取れなくても、こちらの「おたんじょうきろく」ならやり直しができますよ。発色紙と呼ばれる紙をその日のうちに洗って乾かせばやり直しが可能です。

命名紙もセットになっている他、写真やフリーコメントを入れられるので見栄えも良いですね。おじいちゃん、おばあちゃんにも褒めてもらえそう。お値段もお手頃なのでおすすめですよ!

お七夜のお祝い膳は用意する?

おばあちゃんやママが用意するご家庭が多い

では、誰が祝い膳の用意をしているのでしょうか?

最も多かったのが、母方のおばあちゃんが手作りしたとの回答が約4割でした。次いで、ママが用意したとの回答が約3割。

里帰り出産をした場合には、ママの実家で行うことが多いので、必然的に母方のおばあちゃんが用意することになるようです。

ママが手作りしたとの回答も多いことが分かります。産後すぐの時期ですが、赤ちゃんのお祝いごとなので手作りされる方も多いようですね。

また、手作りのお祝い膳を用意するのが難しい場合には、スーパーやデパートで購入、仕出し料理を注文、宅配サービスを利用するなどの方法もあります。

ママの体調に十分留意して、無理のない方法でお祝い膳を用意しましょう。

先輩ママパパの声

「祝い膳を手作りしましたが、こだわらず買ったものでもいいと思います。」

「お祝い膳は作るのが大変だったため、夜ご飯は仕出し屋さんのお弁当にした。家まで宅配してくれるし、見た目も豪華。洗い物もしなくてよく、とても便利だった!」

レシピ紹介!お祝いには欠かせない鯛

出典:hb.afl.rakuten.co.jp

出典:hb.afl.rakuten.co.jpお祝いの一品♪ 下拵えと焼き「鯛の塩焼」

お祝い膳に欠かせない「鯛」の塩焼きです。こちらのレシピには下ごしらえの方法も載っていますが、余裕がない場合には、下ごしらえが済んでいるものを購入すると良いですね。鯛が一匹あるだけで、お祝いの雰囲気もずいぶんと変わりますよ。

この記事に関連するリンクはこちら

お七夜の準備はいつから始めればいい?

妊娠後期から産後にかけて

最後にお七夜の準備をいつから始めたかについてお聞きしました。

産後に準備を始めたと答えた方が7割、全体的には妊娠後期~産後にかけて準備するのが一般的なようです。

具体的な準備としては、以下のポイントをおさえておくとよいでしょう。

●いつ、どこで、誰を呼んで行うかを大まかに決めておく

●赤ちゃんの名前を決めておく

●命名紙を用意する

●誰が命名紙に名前を書くかを決めておく

●祝い膳を用意するかどうか、どのように用意するかを決めておく

命名紙は通販などでも手に入るので、気軽に用意しておけます。しかし祝い膳の用意については、手作りするならどんな材料が必要か、購入するならどこのサービスを利用するのか、などを事前に下調べしておく必要があります。

お七夜をお祝いする日は、事前に正確な日程は決められません。仕出し弁当を注文するのであれば、急ぎであってもできる限り対応してくれることが多い、お七夜用のお弁当を取り扱っているサービスを利用するのがよいでしょう。

妊娠後期あたりから、どこのサービスにしようかを決めておき、不明点があれば連絡しておけばママもパパも安心ですね。

先輩ママパパの声

「命名紙は出産前に通販で購入し、誰に書いてもらうかも決めてお願いしておきました。初産だったこともあり、出産後は体調を崩して思うように動けなかったので、出産前に準備しておいてよかったです。」

「命名紙は産前に手に入れました。名前も記入していたため、赤ちゃんの機嫌が良ければすぐにでも写真撮影ができる準備をしていました。生後8日目に撮りました。」

まとめ

いかがでしたでしょうか?お七夜のお祝いと一言に言っても、命名紙に名前を書いて写真撮影した、みんなで食事会を行ったなど方法はご家庭によってさまざまです。

赤ちゃんが生まれて7日目という時期ですので、ママと赤ちゃんの体調に配慮しながら、どうか無理のないような楽しいお祝いにしてくださいね。

※期間:2017.07.29-2017.08.10 有効回答数:414、質問方法:webアンケート、対象:コズレ会員

編集部 子育て調査さんの関連リンク

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。