目次

★家族の会話が少ないのとゲームしながらの食事が悩みです(aya1220さん、12歳、10歳)

食事に関するしつけはいつから始めてる?

2歳あたりから座って食べるようにしつけはじめました。2人とも小学生になってから箸の持ち方を教え始めました。

間違ってたら何度も教え、箸の持ち方は特に気をつけました。そのため箸の持ち方はきれいです。大体のマナーは保育園に入れてから教えました。

食事マナーは何のために必要だと子どもに説明してる?

一緒に食べる人と楽しく食事をするためだと伝えています。また行儀が悪いだけで印象がだいぶ変わるので、マナーはしっかりした方がいいと常に言っています。

また友達の家などに行ったりすることもあるので、迷惑をかけないようにと伝えたりすることもあります。

お箸の持ち方/使い方はいつから教えてる?

小学生になってから教えました。

ナイフとフォークの持ち方/使い方はいつから教えてる?

小学生に入ってから教えました。

食事の際の音(すする音、くちゃくちゃ食べる音など)を、いつから/どのように注意している?

汚いから音立てずに食べてと注意します。小学生2年生ぐらいのころに言い始めました。

肘をつく、口を閉じて噛む、お皿を持って食べるなどマナーを、いつから/どのように注意している?

間違ってることをし始めたときからその度にダメと注意してます。

ご飯の位置、茶碗の位置などをいつから/どのように教えてる?

ご飯を用意するときに手伝ってもらい、その時に位置を教えて置いてもらってます。

ご飯とおかずの三角食べについて、いつから/どのように教えている?

三角食べはとくに厳しく教えていません。

お子様が食事を残したときに、残した料理はどうしてる?また、どのような対応や声掛けをしてる?

捨てます。お腹いっぱいならとくに何も言いません。好き嫌いで残していたら、あと一口でいいから食べてといいます。

食事マナーを教えるのにおすすめの本や絵本、その他参考にしたものを教えてください。

私の母に教えてもらったことを子どもにそのまま教えたりします。また友達同士でマナーの話になったり、インターネットで調べたりします。

子どもの番組を見せて、その時に覚えてもらったりもします。本ではあまり教えていません。

食事のマナーで意識していること、心がけていることがあったら教えてください。

食事を気分良くできるようにするためのマナーなので、注意する時も空気を悪くしない言い方をします。また私や夫ができてないことを教えるとなると直してくれなかったりするので、私や夫も食事マナーを気をつけるようにしています。

★一緒に食事をして、その都度伝えるように(シュウマイのグリーンピースさん、16歳、12歳)

食事に関するしつけはいつから始めてる?

二人ともに三歳頃から事あるごとに言って聞かせました。幼稚園で他人と食事をするようになったので。

箸の持ち方、茶碗の持ち方。茶碗に米粒を残さない。クチャクチャ音をたてない。一度食べ始めたものは完食する。など基本的なマナーを伝えてきました。

食事マナーは何のために必要だと子どもに説明してる?

私の親からは、食べ方で育ち方が分かる。と、よく言われました。確かに社会へ出て職場の人や上司、仕事関係の人と食事をする際、食べ方が汚い人は目につきます。

また一緒に食事している人に不快感をあたえ、作った人にも不愉快だと思います。

食事マナーの注意の仕方で気をつけていることは何ですか?

出来る限り一緒に食事をして、その瞬間に伝えるようにしています。

お箸の持ち方/使い方はいつから教えてる?

離乳食を自分で食べる様になってから、スプーンの持ち方、箸の持ち方を教えて、その後は不思議と教えなくても自然に持てるようになりました。

食事の際の音(すする音、くちゃくちゃ食べる音など)を、いつから/どのように注意している?

その瞬間に、音をたてるのはお行儀が悪い。と伝えています。

肘をつく、口を閉じて噛む、お皿を持って食べるなどマナーを、いつから/どのように注意している?

幼稚園の頃から、その行動があった時に伝えています。

ご飯とおかずの三角食べについて、いつから/どのように教えている?

三角食べを教えましたが、定着しませんでした。

お子様が食事を残さないように、どのような声掛けをしてる?

一度箸を着けたら食べないとダメだと声をかけます。

お子様が食事を残したときに、残した料理はどうしてる?また、どのような対応や声掛けをしてる?

もったいないからと言って、次の食事やお弁当に入れています。

食事マナーを教えるのにおすすめの本や絵本、その他参考にしたものを教えてください。

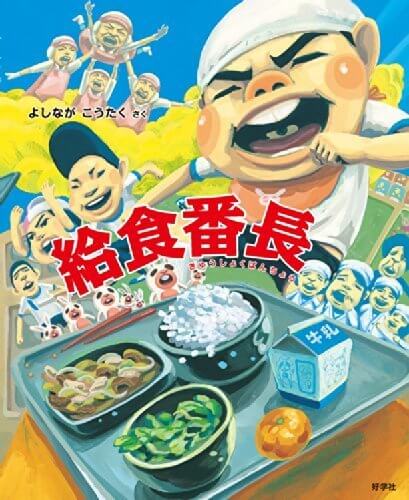

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp「給食番長」という絵本です。小学校の給食のおばちゃんが食べ残しが多いことを嘆き、仕事をボイコット。子どもたちが給食作りに悪戦苦闘するという内容の絵本をよく読んで聞かせました。

効果があったかは未だに疑問ですが。

食事のマナーで意識していること、心がけていることがあったら教えてください。

好き嫌いが多い私ですが、出された物は残さず食べる様にしています。苦手な物も残さず食べて、最後は美味しかったです。と作った方に挨拶するようにしています。

魚の焼き物を食べる時は最大限きれいに骨を残して食べるようにしています。

★怒鳴ったり、命令口調にしたりしないようにして注意しました(M.Iさん、16歳)

食事に関するしつけはいつから始めてる?

2歳頃から。人間の食事として、ごく基本的なことから始めました。食べ物は顔に塗らない、落としたものは食べないなど。

成長に応じてその年齢にあったしつけをしてきましたが、一般的なレベルでは、箸の持ち方は4歳から初めて15歳頃までかかりました。長くかかりましたが、根気よく、持ち方が正しければ難しい魚も美しく完璧に食べられるという成功体験まで持っていき、なんとかできるようになりました。

食事マナーは何のために必要だと子どもに説明してる?

他人と一緒に食事をするシーンで、お互いに不快にならないためのもの。美しい食事のしかたができる人は、その他のことでも信頼されることだと説明しています。

実際に不快だと思う食事のしかたをしている人を見たときに、どうしてそう思ったか、自分ではしたくないと思ったのはなぜか、などを話し合って、そこから自分の価値基準を作れるようにしました。

食事マナーの注意の仕方で気をつけていることは何ですか?

怒鳴らない。命令調にしない。あくまで食事をしながらの場面なので、不快になったり、哀しくなったりしないよう、必要最低限の指導的な言い方をするようにしています。

ナイフとフォークの持ち方/使い方はいつから教えてる?

6歳頃から。

食事の際の音(すする音、くちゃくちゃ食べる音など)を、いつから/どのように注意している?

3歳頃からです。

親自身がやってみせて、「ほら、なんかイヤな感じがするよね?」と語りかけて同意させる方法です。加えて、くちゃくちゃは、口から食べ物が飛び出して汚い、ずずずっとすするのは、まわりがびっくりするから、と理由を説明します。

肘をつく、口を閉じて噛む、お皿を持って食べるなどマナーを、いつから/どのように注意している?

3歳頃からです。個々の「してはいけないこと」について、その理由を話します。

例えば肘をついてはいけないのはなぜ?

ごはんがおいしくないみたいに見える。それを見ている人が不愉快になるから。

口を閉じて噛むのはなぜ?

噛んだ食べ物が見えたらきたないから。噛んでいる食べ物が口から出たらもったいないから、などです。

ご飯の位置、茶碗の位置などをいつから/どのように教えてる?

4歳頃からです。

普段の食事から、ご飯を運ばせて、子ども自身にセットさせて理解させます。

ご飯とおかずの三角食べについて、いつから/どのように教えている?

6歳頃からです。

例えば、3種類の皿・茶碗があった場合、一つ先にからっぽになると、残り2つがさみしくなるから。3種類そろってバランスよく最後まで一緒にゴールしたほうが、おいしく食べられるから。

もう少し大きくなってからは、最初に好きなものを集中して食べ尽くす様相は美しくないから、という事例を話して理解させました。

お子様が食事を残さないように、どのような声掛けをしてる?

出されたものは、体に全部必要なものだから、きちんと食べよう。全部きれいに何も残っていないお皿やお茶碗は、ありがとう、って言ってるみたいでかっこいいね。

食事マナーを教えるのにおすすめの本や絵本、その他参考にしたものを教えてください。

「給食番長」という絵本です。少しマナーとは外れる場所もありますが、こういうのはイヤだな、とか食事のありがたさ、食事を作ることは簡単ではないことなど、小学生にはわかりやすい表現になっていると思います。

食事のマナーで意識していること、心がけていることがあったら教えてください。

一緒に食事をして、特に気になることが何もない、というのが一番美しく、そうでありたい姿だという話はいつもしています。実際に他人と食事をすることで、子どもも私自身も気がつくことがたくさんあります。

箸の持ち方がヘンな人の食事のしかたはとても気になります。魚がくちゃくちゃにつつかれたような形で残っているのを見たらものすごく不愉快だ、逆にすっきりキレイに食べられてあったら、その人はすごいと思う、見直した!と思うこともあるなど、体験を通じて、自分もそうでありたい姿になれるように、という会話をよくすることです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。食事のマナー体験談、10歳以上篇でした。食事中のスマホやゲームなどを注意することが増えているようでした。

物事の理解も深まる年齢なので、食べ物の大切さ、食事を作る人の気持ちなども話して理解してもらえたらいいですね。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。