赤ちゃんの滲出性中耳炎とは

滲出性中耳炎とは

滲出性中耳炎とは、中耳に滲出液(組織からしみでた液)がたまることで起きる病気です。滲出液は、炎症が起きたあとに分泌されます。そのため、急性中耳炎のあとに滲出性中耳炎にかかるケースが多いです。

また、かぜが長引いて鼻水が少しずつ耳の方へ入っていくことによっても、滲出性中耳炎になってしまうことがあります。

この記事に関連するリンクはこちら

急性中耳炎との関係

おおまかに言うと、発熱や耳痛があれば急性中耳炎、なければ滲出性中耳炎です。

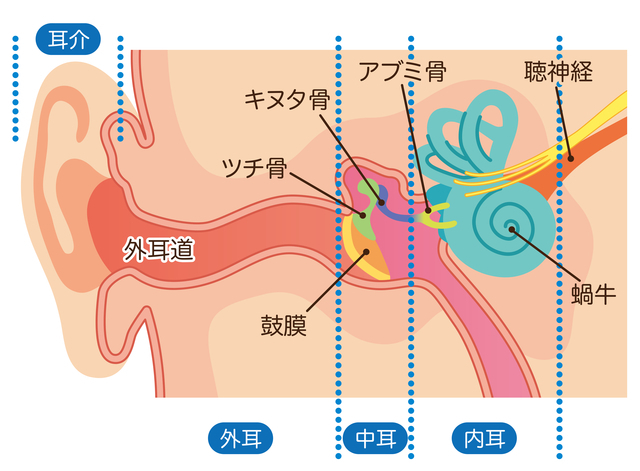

一般に中耳炎というと、発熱や強い痛みをイメージしますね。こうした発熱や耳痛、鼓膜の発赤(充血して赤くなること)・腫脹(炎症によって腫れること)といった急性炎症症状があらわれるのは、急性中耳炎です。

滲出性中耳炎は、中耳に滲出液がたまっていて急性炎症症状がないもの、と定義されています。滲出性中耳炎では発熱や痛みはなく、耳がつまったような感じがする、聞こえづらくなる、といった症状がでます。

また、症状は少ないものの、滲出性中耳炎は急性中耳炎に比べて治りが悪いことが多いです。

かかりやすい年齢

鼻の奥と中耳をつなぐ通路である耳管(じかん)に細菌やウイルスが入ることによって、中耳炎になります。

赤ちゃんや子どもは、耳管が短く角度も水平ですので、菌やウイルスが入りやすく、中耳炎にかかりやすいです。ただ、赤ちゃんの場合は中耳炎になっても滲出液がでていきやすいので、滲出性中耳炎になりにくいといわれています。

もっともかかりやすいのは、少し成長して耳管が細長くなった2~3歳から小学校低学年にかけての時期です。この時期は耳管が短いわりに、耳管が細長くなってきて滲出液が出ていきにくくなりますので、滲出性中耳炎になりやすいのです。

滲出性中耳炎の症状

症状に気付くきっかけ

滲出性中耳炎の場合、発見が遅れることが多いため治りにくくなることがあります。赤ちゃんはまだ自分では不調を伝えることができませんので、いつもと違う様子はないか注意しておきましょう。

頭や首をふる、耳をしきりにさわる、ぐずって泣く、小さい声で呼んでも振り向かない、といったことが続く場合は一度病院で診てもらいましょう。その際は、赤ちゃんの様子を先生に伝えておくと診察がスムーズに進みます。

赤ちゃんの滲出性中耳炎体験談

tokaoさんからの体験談:

子どもが8ヶ月の時、鼻水と微熱が1週間位続きました。常に機嫌が悪く耳を気にする様子が見られました。耳の中に指を入れようとしたり耳をこする様な仕草が見られました。

病院を受診し、耳の中を見てもらい鼓膜の検査をして耳の中に水が溜まっているとの事でした。病院では薬を処方され、耳の中に風を送り水を抜く治療をしました。

薬がおわる頃に受診して耳の中に風を送る治療を繰り返し、完治するまでに1ヶ月かかりました。完治しても数ヶ月経つとまた再発の繰り返しでした。

滲出性中耳炎の原因

急性中耳炎の後にかかることも

前述の通り、滲出液が中耳にたまると滲出性中耳炎になってしまいます。滲出液は、菌やウイルスに感染して炎症が起こることで分泌されます。そのため、急性中耳炎のあとに滲出性中耳炎にかかることが多いのです。

また、かぜが長引いて鼻水が耳の方へ入っていくことによっても、滲出性中耳炎になってしまうことがあります。

ちなみに、水泳や洗髪などで耳に水が入っても中耳にまでは届きません。これが原因で中耳炎になることは、鼓膜に穴が開いている場合を除き通常はありません。

なお、滲出性中耳炎は遺伝するものではありません。ただ、鼻やのどの形態や病気、生活習慣などによっては滲出液を体外に出す働きが低下してしまうことがあります。そのため、ご家族の中で複数の方が滲出性中耳炎にかかる、という場合があります。

滲出性中耳炎の治療法

検査方法

出典:www.photo-ac.com

出典:www.photo-ac.com滲出性中耳炎の検査には、以下のような方法があります。

・鼓膜観察

鼓膜を観察します。中耳に液がたまっているかどうかがわかります。

・鼓膜の可動性検査

圧力をかけて鼓膜の動きを調べます。中耳に液がたまっているか、また液がどんな状態か、などがわかります。

・耳管機能検査

空気を中耳に送りこんだ時の音を調べます。中耳に液がたまっているか、耳管の腫れ具合はどうか、などがわかります。

受診時には赤ちゃんの状態について問診されますので、赤ちゃんの様子をよく観察しておきましょう。

治療方法

中耳にたまっている滲出液をなくす治療を行います。

滲出性中耳炎の症状が軽い場合は、薬による治療や、鼻から耳に空気を送る耳管通気という処置などを行います。症状が重い場合は、鼓膜を少し切って滲出液を吸い出す鼓膜切開術を行います。

鼓膜切開術を行っても何度も滲出性中耳炎にかかってしまう場合は、鼓膜にチューブを入れる鼓膜チューブ留置術を行います。

いずれも根気よく治療していく必要があります。放置してしまったり治療が不十分だったりすると、入院手術が必要になってしまうこともありますので、完全に治るまでは治療を続けていきましょう。

鼻やのどの病気

アレルギー性鼻炎などの鼻の病気や、のどの慢性的な炎症、アデノイドの肥大などがある場合は、注意が必要です。

こうした病気があると、滲出液が出ていきにくくなったり、咳によって菌が中耳に入りやすくなったりするのです。そのため、上記の滲出液をとりのぞく治療と並行して、鼻やのどの病気の治療も行っていきます。

自然治癒の可能性

赤ちゃんは話しかけられることで言葉を覚えていきますので、聞こえづらいことが言語発達の妨げになるのでは、と心配されるママも多いのではないでしょうか。

医師の中にはママは赤ちゃんの顔を近づけて話すため多少聞こえづらくても発達には問題ないとして、自然治癒をすすめるケースもあります。

ただし、場合によっては滲出性中耳炎を放置すると難聴症状になってしまうことがあります。

その他にも、中耳腔内に滲出液がたまり続けることで鼓膜が変形してしまったり、滲出性中耳炎が進行して癒着性中耳炎(鼓膜が鼓室の裏側とくっついてしまう病気で、強い難聴が起こります)や真珠腫性中耳炎(耳の周りの骨が破壊される病気で、難聴などが起こります)などの合併症を引き起こしたりする危険もあります。

自然治癒を目指すどうかについては、赤ちゃんの症状をきちんと理解したうえで、医師としっかり相談して決めましょう。

こんなときどうする?

飛行機に乗ってもいいか

出典:www.photo-ac.com

出典:www.photo-ac.comまずは医師に相談しましょう。症状によっては控えた方が良い場合があります。

症状が軽ければ、飛行機に乗っている間に症状がひどくなるということはほとんどありません。ただ、滲出性中耳炎にかかっているときは耳が痛くなりやすいです。

また、母乳やお茶を飲むといった通常の耳抜きでは、痛みがとれないこともあります。痛み止めを処方してもらうなどの方法もありますので、医師に聞いてみましょう。

プールやお風呂は?

こちらも症状によっては控えた方が良い場合がありますので、まずは医師に相談してみましょう。

ただ、プールやお風呂の水は中耳には入りませんので、医師からの特別な指示がなければ通常通りに過ごしても大丈夫です。

なお、鼓膜を切開している場合は水が入ってしまいますので、医療用の耳栓が必要になります。

専門機関へのご相談はこちら

※夜間休日、お子さまの健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は子ども医療電話相談♯8000に相談をおすすめします。

厚生労働省・子ども医療電話相談事業

https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html

まとめ

滲出性中耳炎にかかっても、発熱などのわかりやすい症状がでることはありません。そのため、自分で不調を訴えることのできない赤ちゃんの場合は、気付かれず放置されてしまいがちです。

早めに気付いてあげられるよう、いつもと違う様子はないか、普段からチェックしておきましょうね。

(文章作成:米奉行さん 医療監修:しゅうぴん先生)

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。