妊娠超初期、妊娠初期のアルコール摂取が胎児へ及ぼす影響

気付かずに飲んでしまうことも・・

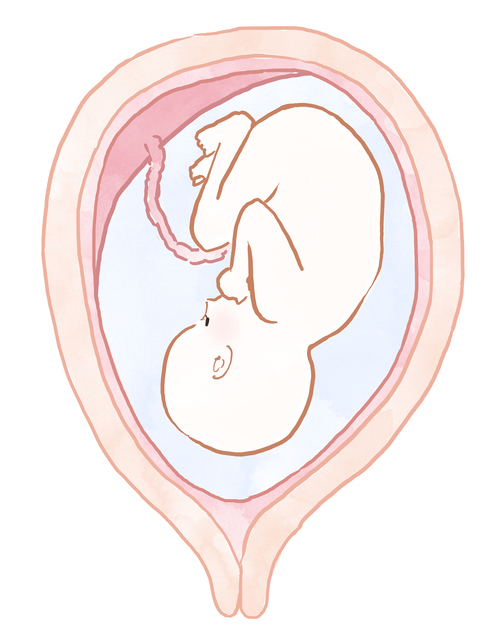

妊娠超初期とは前回の生理開始日から数えて約3週目までのことです。4週目からは妊娠初期と定義づけられます。

しかし、この段階ではよほど妊娠に気を使っていない限り、なかなか自分が妊娠しているということには気づきにくいものです。

卵子が着床してから妊娠が確定する次回の生理予定日まではアルコールや薬を取り込んでしまっても、胎児への影響がほぼないとのことですが、医学的な根拠はありません。

妊娠初期(妊娠4週目から)あたりからは、胎児の器官形成に影響がある重要な期間なので、過度な飲酒の制限が必要となります。

日本産婦人科医会によると妊娠初期のアルコール摂取による胎児への影響は、以下のとおりです。

アルコールによる胎児への影響

流産、死産という危険性はもちろん、先天性の異常が起こるリスクが高まります。先天異常としては、下記のような4つの症状があります。

1、子宮内胎児発育遅延並びに成長障害

2、精神遅滞や多動症などの中枢神経障害

3、特異顔貌、小頭症など頭蓋顔面奇形

4、心奇形、関節異常などの種々の奇形

それぞれの症状については、後の項目で詳しくご説明しますが、これらの症状は「胎児性アルコール症候群」と呼ばれています。

胎児性アルコール症候群とは、アルコール分(エタノール、アルデヒド)が、へその緒や胎盤を通じて胎児の体内に取り込まれてしまい、前述の症状を伴って赤ちゃんが産まれてきてしまうことをいいます。

また、近年では子どものうつ病やADHDなどの精神、発達の障害も妊娠中のアルコール摂取が関係しているというデータが出ています。

これは「胎児性アルコール効果」と呼ばれ、欧米では、精神遅滞の10~20%がこれらによるものとされています。

この記事に関連するリンクはこちら

いつからいつまで禁酒すべき?

妊娠中でも体内に取り入れて良い量は、アルコール量15mlとなっていますが、これも日本産婦人科医会によると安全性は確立されていないとのことです。

ちなみに、15mlとは1日にワイングラス一杯ほど、ビールグラス4杯ほどまでの飲酒がこの量にあたります。

アルコール量90ml以上からは奇形となる可能性が極めて高くなってくるとされていますが、ビールでグラス8杯以上で胎児性アルコール症候群が認められるという事例もあります。

ただしグラスの大きさはそれぞれ様々なものがあるうえに、実際に妊婦さんで実験をしたわけではない(というより、妊婦さんでこの医療実験に承認する人はほぼいないため)ので、あくまで仮定のデータであることは間違いありません。少ない摂取量でも、胎児に影響が出ることもあります。

また、前述の通り、妊娠初期のアルコール摂取は、胎児の器官形成期にあたるため特異顔貌などの奇形を起こす恐れがあります。妊娠中期・後期でも、胎児の発育が遅れる、中枢神経に障害が起こるといった恐れがあります。

これらのことから、妊娠中は時期にかかわらず、全期に渡って禁酒すべきだという厚生労働省の見解もあります。

妊娠初期にアルコールを摂取した場合に考えられる母体、胎児への影響は

(2)精神遅滞や多動症などの中枢神経障害

近年、出産直後の身体的特徴だけでなく、学童期に入ってから特に見られる精神的な症状も胎児の時のアルコールが関係しているものと考えられています。

特に多いのが、子どものうつ病、そしてADHDといわれる注意欠陥、多動性障害です。どちらも後天的なものとして捉えられてきましたが、近年の研究によって、胎児期のアルコール被曝が原因であるとの考えも出てきています。

ちょうど、現在の学童期のお子さんのママが、女性の社会進出の影響を受け始めた世代にあたります。

外に出る機会が増え、必然と会社の付き合いによる飲み会などお酒を飲まざるをえない機会が増えてしまった世代である故に、わかってきたことなのかもしれません。

アルコールにまつわる注意点

料理の時は煮立たせてしまえば問題なし!

上記でアルコールを妊娠初期に摂取してしまうことの怖さについてお伝えしました。しかし、社会で働くまたは、日常生活を送っている以上、アルコールを避けきれない場面も多々あります。

そのような場合にはどうしていったらよいでしょう。まずは近頃売り出されており、人気があるノンアルコールや低アルコール飲料。

これは、酒税法によってお酒という扱いはされていないものの、1%未満の微量なアルコールが入っているものもあります。

そもそも、女性は肝臓でアルコール分を処理する力が男性よりも弱いとも言われており、ノンアルコールだからと多量に飲んでしまうと、胎児にそれなりの影響を及ぼします。

全くアルコールを含んでいないノンアルコール飲料もありますので、そういったものを選んだり、微量なアルコールを含んでいる場合は、多量に摂取しないように気を付けましょう。

次に料理で使う、みりんなどのアルコール。これらは、沸騰させてしまえば、アルコール分が飛ぶため問題はありません。

アルコール分がとぶための温度は78度程度とされていますので、料理中ふつふつと煮たっている様子が見られれば問題ないでしょう。

煮立たせてしまえば、アルコールの量に関わらず問題ないため、味付け程度の大匙1杯から、ワイン煮などの料理に至っても心配いらないでしょう。

また、料理中、煮詰めている際にとんだアルコール分を吸入しても胎児への影響はありません。そのため、安心して料理し、召し上がることができます。

まとめ

現代の社会で働くママは、付き合いなどで飲む機会が多々あると常にアルコールと隣り合わせな生活を送っています。

妊娠初期は特に胎児にとって大切な器官ができあがる時期でもあるため、胎児のためにもお酒を控えることが望ましいです。

母親となる第一歩として、かわいい我が子を守るためにも、せめて妊娠中そして出産後の母乳育児中まではしっかりと禁酒して過ごすようにできればと思います。

そうすると、きっと、出産後または母乳育児終了後には1杯のアルコールが今まで味わったことないほど至福の1杯に感じることができることでしょう。

この記事に関連するリンクはこちら

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。