目次

- ▼赤ちゃんの離乳食、いつから始める!?開始のタイミングは?

- ▼離乳食をあげる時間帯はいつがいい?スムーズに進めるポイントってあるの?

- ▼離乳食の量、回数について

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(1)】だし汁の作り方

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(2)】冷凍野菜の作り方

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(3)】冷凍保存の方法

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(4)】これぞ王道!しょうゆ・みそでアレンジ

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(5)】ホワイトソースも離乳食の強い味方!

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(6)】ミートソースもパクパクアイテム!

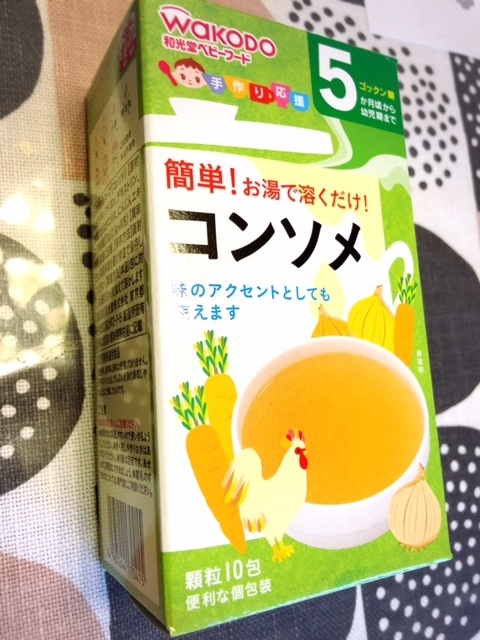

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(7)】コンソメ(和光堂)は市販のものでOK!

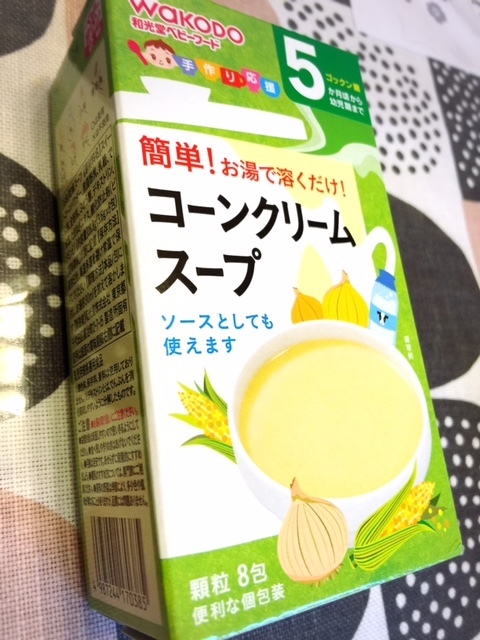

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(8)】コーンクリームスープ(和光堂)もおいしい!

- ▼【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(9)】こんなものにも変身!

- ▼(ご参考)コズレ会員「ベビーフード」ランキング・おすすめ診断もチェック!

- ▼(ご参考)Amazon・楽天の「ベビーフード」売れ筋人気ランキングもチェック!

- ▼まとめ

赤ちゃんの離乳食、いつから始める!?開始のタイミングは?

赤ちゃんのサインをチェックしましょう

生後5ヶ月頃から、赤ちゃんは離乳食を食べられるようになると言われています。あくまでも、赤ちゃんが離乳食を受け入れる体内環境が整った時期のため、離乳食を開始するタイミングは個人差があります。

赤ちゃん自身がお子さんが食べ物や、大人の食事などに興味を示した時期まで様子を見てみましょう。よだれを垂らしたり、口をパクパクするのもサインです。

スプーンを口元に持っていった際に、口を開けようとしたり…赤ちゃんなりの意思表示をキャッチしましょう。

一度、離乳食を開始しても食べることを嫌がるようでしたら一旦中止し、日を改めて再度チャレンジしましょう。焦らずに、赤ちゃんの様子を確認しながら、離乳食をスタートしましょう。

離乳食をあげる時間帯はいつがいい?スムーズに進めるポイントってあるの?

自然体に気長に進めていきましょう

【離乳食をあげる時間帯】

午前中がおすすめ。太陽の日差しが明るい日中の時間帯なら、食材がより色鮮やかに映り、おいしく見えると思います。午前中にチャレンジして、食べてくれなかったら、お昼寝後に再トライなど、柔軟に対応しましょう。

【スムーズに進めるポイント】

・離乳食を食べない時にはムリに食べさせず、早めに切り上げましょう。

・菜っぱ系の野菜などを嫌がる時には、無理をせず様子を見ましょう。親が別のスプーンでおいしそうに食べてみせるのも効果的と言われています。

・食べムラがあるのも自然のことです。離乳食はあくまでも「食に慣らすこと」が目的。以前よりも食べられる食材が増えているなど、できている点に注目してあげましょう。

・初めての食材は、「口の中に入れられただけでも頑張った」とくらいの気持ちで臨みましょう。

・昨日まで食べていた物を、急に嫌がることもあります。日を改めてチャレンジしてみましょう。

・実際に味見をしてみると、舌触りや固さに違和感を感じる場合があります。子どもがよく食べる食材と比較し、ザラつくようならゆで時間やとろみ加減を調節してみてもいいですね。

離乳食の量、回数について

月齢によって変化します

赤ちゃんにとって離乳食を食べるのは、初めての体験。ママ・パパが声をかけながら楽しい雰囲気で焦らず、進めていきましょう。月齢別に量、回数のポイントをまとめてみました。

【生後5~6ヶ月】

離乳食の開始が可能になります。1日1回、1さじずつからスタートしましょう。10倍がゆをすりつぶしたもの(トロトロ状になるまで)を与えます。

柔らかくなるまで、ゆででてすりつぶした野菜・果物も、ゆで汁でのばせば与えられます。魚や豆腐も同様です。母乳やミルクを欲しがったら、これまでと同量飲ませてあげましょう。

食べる量よりも、食べ物を口に入れられた、飲み込められたことを認めてあげましょう。食事タイム以外の時にもスプーンを持たせて、慣れさせるのも良いでしょう。

【生後7~8ヶ月】

1日2回、食事タイムを作ってみましょう。生活のリズムも整ってきます。少しずつ、日々いろいろな食材にチャレンジして、味覚の幅を広げていけるよう意識してメニューを考えましょう。

一回の量は、7倍がゆを大さじ3~5位が目安です。食べ慣れてきたら、徐々に水分を減らしていきましょう。野菜・果物は、柔らかくゆでて(舌でつぶせるかたさ)みじん切りにします。

慣れてきたら、少しずつ大き目のみじん切りにしていきます。魚、肉、豆腐にも、挑戦してみましょう。母乳やミルクは欲しがったら、飲ませます。

【生後9~11ヶ月】

1日3回、食事タイムを作ってみましょう。できれば、親子で一緒に食事にして、食事と生活のリズムを経験させてあげましょう。

一回の量は、5倍がゆを子ども茶碗軽く一杯が目安です。食べ慣れてきたら、徐々に軟飯に切り替えていきましょう。

野菜・果物は、柔らかくゆでて角切りにします。バナナ位の固さが適しています。卵や乳製品もスタートしてみましょう。

遊び食べをすることもありますが、食事に興味を持っている証拠でもあるので、ある程度は見守ってあげましょう。母乳やミルクは欲しがったら飲ませます。粉ミルクをフォローアップに移行してもいいですね。

【1歳過ぎたら】

1日3回、食事タイムを意識しましょう。できるだけ同じ時間に食事をするようにし、生活のリズムを整えていきましょう。

手づかみ食べをする時期です。手で掴みやすいよう食材の切り方をスティック状にするなど、工夫してみましょう。

一回の量は、軟飯を子ども茶碗軽く一杯が目安です。慣れてきたら、普通に炊いたご飯にもチャレンジしてみましょう。野菜・果物(大さじ3~4杯)は、柔らかくゆでれば(大人が食べるより少しやわらかい程度)、食べられるようになります。

魚はゆでてほぐすだけでOK!タンパク質を大さじ4杯ほど食べられれば充分だと思います。さまざまなメニューで食事の楽しみを増やしてあげましょう。

母乳やミルクは欲しがったら飲ませます。徐々に欲しがる回数が減ってくるかもしれません。

【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(1)】だし汁の作り方

栄養士さん直伝!昆布、かつお、いりこでだし汁

今回は、野菜煮の基本となるだしの取り方をご紹介。筆者が実際に栄養士さんから聞いたレシピをご紹介しますね。

[用意するもの]

A水 2000cc

A花かつお 又は かつお節パック 60g

A昆布 40g

Aいりこ 50g ※頭とわたをとって下処理しましょう→味に雑味が出てしまいます

〔作り方〕

(1)水に昆布といりこを入れて、30分以上浸します。

(2)昆布といりこがふやけたら、強火にかけます。沸騰する直前に弱火にし、昆布を取り出します。

(3)水を少し入れて温度を下げてから花かつおを入れます。

※花かつおをだしパックに入れると取り出しやすいです。

(4)ひと煮立ちしたら花かつおを取り出します。

(5)アクをすくいながら10分煮たてます。

(6)目の細かいざるやキッチンペーパーでこします。

お子さんが寝ている間などの短時間にできあがりますよ!

すっきりと透き通った黄金だしにうま味成分がたっぷり入っています。

【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(2)】冷凍野菜の作り方

【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(3)】冷凍保存の方法

だし汁や食材を冷凍して時短!

出典:PIXTA *写真はイメージです

出典:PIXTA *写真はイメージです筆者が実践している冷凍方法のコツをご紹介します。

(1)製氷皿を使う!

氷を作る製氷皿はフリージング野菜にぴったり。15ml、25ml用など容量が決まっているものもあるので、用途に合わせて使えます。製氷皿は100均でも手に入りますよ。

使い方としては、十分に冷ました野菜を製氷皿に入れ、パウンドケーキの要領で少し上から落として空気を抜きます。次に空気に触れる製氷皿の上の部分にラップをしてすばやく冷凍庫へ入れます。凍ったのが確認できたら、凍った野菜の固まりをフリージングバッグ(ジップロックなど)へ移します。

(2)ジップロック

じゃがいもやかぼちゃのペースト、ホワイトソースなどはジップロックに入れて保存します。なるべく平らにのばし、箸で1食分の筋をつけると使いやすいです。

(3)小分けパック

小さなタッパーをイメージしていただければOKです。食材を1食分だけ保存したい時に重宝します。このまま持ち歩けるので、外出時にもおすすめ。

なお、冷凍した食材は必ず再加熱し、1週間をめどに使い切りましょう。

【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(4)】これぞ王道!しょうゆ・みそでアレンジ

【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(5)】ホワイトソースも離乳食の強い味方!

【野菜煮で野菜がたっぷり離乳食(6)】ミートソースもパクパクアイテム!

(ご参考)コズレ会員「ベビーフード」ランキング・おすすめ診断もチェック!

コズレ会員の皆様が利用したベビーフードの評価をに集計。その結果をもとにしたランキングや診断をご覧いただけます。何かと手間がかかって大変な離乳食。ベビーフードは離乳食を進めるうえで助けになってくれますよ。

(ご参考)Amazon・楽天の「ベビーフード」売れ筋人気ランキングもチェック!

まとめ

いかがでしたでしょうか。赤ちゃんと食事をする時に、何より大事なのが楽しく食べることです。冷凍野菜や冷凍だし汁を上手に使うことで、赤ちゃんが急にお腹がすいた!気づいたら離乳食の時間だったといった場合、余裕を持って赤ちゃんに接することができますよね。いつも同じような味付けになってお悩みのママは、ぜひ試してみて下さいね!

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。