不妊治療とは|原因、いつから?年齢、検査は?

不妊治療の定義、原因

妊娠することができる年齢の男女が、夫婦生活を営んでいるにも関わらず、一定の期間を経過しても妊娠ができない場合「不妊症」といい、その不妊症に対しておこなう治療を「不妊治療」と呼びます。

まずは妊娠できない「原因」を探り、その原因に沿った治療を行っていくことになります。主な不妊症の原因にあげられるのは、以下のような事由です。

【女性側】

・排卵の障害

・卵管が狭い、閉塞、癒着など

・子宮筋腫や子宮内膜ポリープなど

・子宮頸管炎、子宮頸管からの粘液分泌異常など

・精子抗精子抗体などの精子を異物と判断してしまう女性側の免疫異常

【男性側】

・性機能障害(勃起障害、射精障害)

・精子の運動・受精の低下

・精子輸送障害

・造精機能障害

いつからどこで始める?

日本産婦人科学会では、避妊期間を除いて1年以上経過しても妊娠しない時を「不妊症」と呼んでいます。

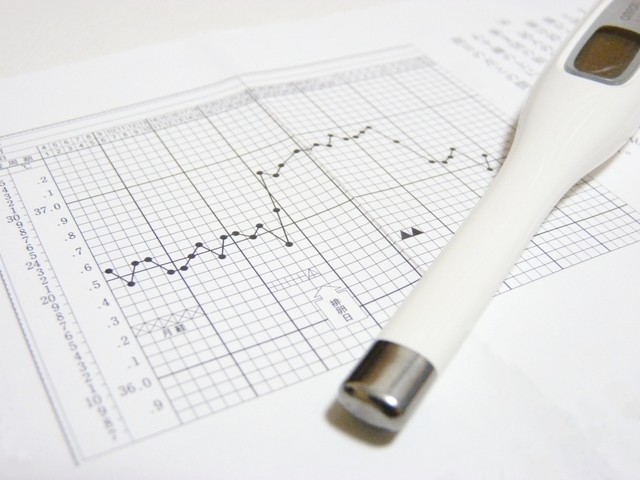

しかし、基礎体温をしっかりつけ排卵日前後に夫婦生活があるにも関わらず、1年以上妊娠をしない場合は、一度不妊症かどうかを見極めるために受診することをおすすめします。

以前から月経周期が不規則だったり、月経困難症などがあったりした場合や、高齢出産にはリスクも伴うことから、初めてのお産が35歳以上となる場合は、ご夫妻で早めに検査することが大切です。

「産婦人科では妊婦さんと一緒になってつらい」と思われる方のために、産婦人科でも不妊外来日が限られていたり、不妊外来専門の病院もあったりしますから、そういった病院を受診されるのもいいでしょう。

不妊外来専門院でも、男性不妊に特化した医院、女性医師のみ、完全予約制、紹介のみ受け付けている医院などもあります。医師により治療方針が違うので、ご夫妻でこれからどういった治療を行っていきたいのか話し合う機会を設けるといいですね。

受診の際は、ご自分の生理の周期(規則的・不規則など)や排卵・生理時の身体の変化などをメモしたものを医師に見せられるようにしておくと、その後の治療もスムーズですよ。

不妊治療の方法

(2) 排卵誘発

「排卵誘発」は、排卵誘発剤を使って卵巣を刺激し、卵胞を成熟させる方法です。排卵障害があるとわかったときや、タイミング法のみでなかなか妊娠しないときに行われるステップです。次の人工授精と併用されることもあります。

排卵誘発剤には内服薬と注射があり、それぞれの症状に合わせて使い分けられます。一般に、排卵誘発剤は高額であるというイメージや副作用の恐れから、この方法に踏み切れない方も多いようです。

しかし、薬によっては保険の適用ができる場合もありますし、副作用も人それぞれであることから、まずは婦人科で相談してみるのが良いと思います。

(3) 人工授精

人工授精は、精子を子宮へ直接注入し卵子と精子が出会う確率を高める方法です。精子を卵子まで届ける手助けをするだけなので、受精や着床は自然妊娠と同じです。人工授精を考える場合には、以下のようなことが挙げられます。

・排卵日前後に夫婦生活があるのに妊娠しない

・精子になんらかの問題がある

・性交に抵抗がある

・女性の体に精子の進入に障害となる要因がある

人工授精は保険が適用されないので自費となり、その費用は病院によって異なります。1万円台の病院もあれば、それ以上の病院もあります。

事前に各種の検査や薬、注射などが必要なこともありますが、薬などは保険が適用されることもあります。

(4)ART(体外受精)

ARTとは、Assisted Reproductive Technology=生殖補助医療のことで、主にここで説明する体外受精と、次の項で説明する顕微授精のことを指します。

体外受精は、身体の外で精子と卵子を受精させた後、その受精卵を子宮内に戻す方法です。人工授精を試しても妊娠が難しい方に対して行なわれます。

不妊症の原因が卵子や精子だけでなく、卵管の閉鎖が原因の場合などにも有用とされます。こちらも人工授精同様、自費扱いとなりますので、病院によって値段が変わってきます。

また、体外受精を考えた時、女性が何歳なのかも重要です。高齢では、妊娠自体や妊娠の継続が難しい場合もあり、1回の体外受精で済まない場合も考えられます。

(5) ART(顕微授精)

顕微授精は、顕微鏡を使って卵子の中に精子を直接注入する方法です。体外受精は精子が自然に卵子の中に入るのを待ちますが、顕微授精は顕微鏡で見ながら精子を卵子の中に入れます。

体外受精の次のステップとして多く使われる手段です。精子が極端に少なかったり、精液中に精子が見られなかったり、また、女性側に精子を受け付けない抗体がある場合に用いられます。精液中に精子が見られない場合には、精巣から直接精子を取り出し、受精させます。

また、男性側に不妊の原因がある場合、人工授精や体外受精をジャンプアップして顕微授精に進む場合もあります。

不妊治療にかかる費用、保険、助成金について

費用目安

治療料金のめやすは以下のとおりです。

【保険適用】

・タイミング法 1回数千円

・排卵誘発 〜数千円 (錠剤より注射の方が費用はかかります)

・フーナーテスト 300~400円程度(運動している精子を数える検査)

【保険適用外】

・人工授精 1回2~3万円程度

・ART 30~80万円

・採卵手術 10万円~20万円

以上にあげた金額は目安で、回数・期間、受診する病院によって違ってきます。あくまで参考程度にして頂ければと思います。

料金に関して注意したいのは、医療機関で紹介されている料金は「基本料金」であることです。様々な検査や薬が必要で、余分に費用がかかることも考えられます。

不妊治療を「何回まで行うか」、「期間はどれくらい行うか」など、予めご夫婦で話し合っておくといいですね。

この記事に関連するリンクはこちら

助成制度はあるの?年齢制限は?

昨今、不妊治療に対するニーズを受け、「ART」に対する助成制度を国が都道府県に奨励しています。また、市区町村が独自に助成制度を公表している場合もあります。

助成にはいろいろな種類があり、「ART」に対してのみ助成するものや、「通院費用」を助成するもの、指定の年齢枠の女性に助成する制度などがあります。

以前は年齢制限が設けられていませんでしたが、2016年度からは、不妊治療の公費助成の対象は42歳までとなります。

また助成の回数も、40歳未満は年6回まで、40歳以上は初年度3回、翌年以降は2回とされていますので、医療機関に相談しながら最大限活用していきましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

不妊治療にかかる期間|仕事はどうする?

仕事はどうする?

治療の内容によっては、排卵日に検査のために夫婦で一緒に診察に行かなければならない日があったり、一週間に何度も通院が必要だったり、診療時間の中でも時間を指定されたりといった場合があります。

不妊治療をしている多くの世代は、大事な仕事を任されていることも多く、休みづらい場合もあ出てきます。

希望日に休めるよう、有給休暇の制度を確認し同僚や上司に休みを取ることに理解が得られるとよいでしょう。夫婦で不妊治療をすることへの意識を同じにし、必要以上にストレスを感じないようにしていきたいですね。

体験談

tiaraさんからの体験談:

産婦人科に1年、不妊治療専門クリニックに2年半通院し、計3年半治療しました。子どもが欲しいと思ってから数ヶ月タイミングを計りましたが、授からなかったので産婦人科に通院したところ、「多嚢胞性卵巣」と診断されました。

産婦人科で排卵誘発剤を用いたタイミング法を試していたのですが授からなかったため、専門クリニックを紹介され、その後、人工授精を8回、体外受精2回目で授かることができました。

仕事とのスケジュール調整が大変で、当時責任者を任されており2名で業務を運営していたため、クリニックに指定された日に通院できないときは1ヶ月治療をお休みしたり、次の治療段階へステップアップするのが難しかったです。

無事妊娠し産婦人科に戻った時は「おかえり!」と迎えられとても嬉しかったです。子どもは授かりものなので、悩んでいる方はぜひ通院してもらいたいと思います。

まとめ

妊娠・出産には適齢期があり、35歳をすぎると女性の体は徐々に妊娠しにくくなったり、病気などで妊娠を続けることが難しくなったりもします。

仕事、費用、時間、夫婦間の気持ちのことなど、悩ましい問題がたくさんあると思います。夫婦の絆を深める機会でもありますから、自分たちの将来をどうしていきたいかをよく話し合っていけるといいですね。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。