目次

- ▼自由研究ってどんなことをやるの?

- ▼テーマの選びのポイント

- ▼どんな研究がある?おすすめの簡単自由研究テーマをご紹介!

- ▼【観察系】

- ▼【1】マンホールを調べよう

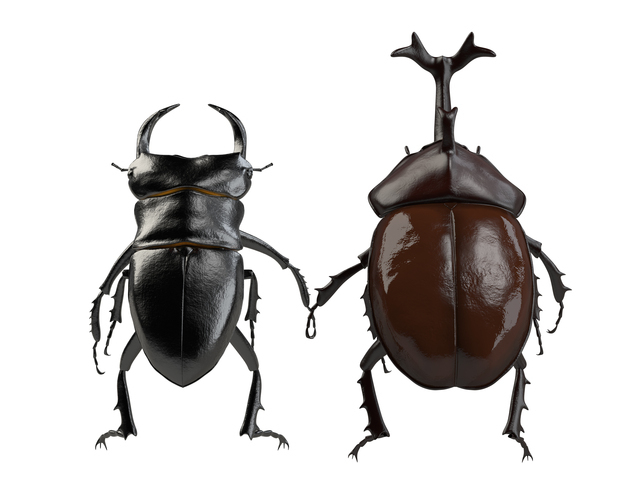

- ▼【2】昆虫を調べて標本を作ろう

- ▼【3】世界の国旗を調べてみよう

- ▼【4】自分史を書いてみよう

- ▼【5】リンゴの変色の観察

- ▼【6】天体観測をしてみよう

- ▼【7】貝殻の標本を作ろう

- ▼【実験系】

- ▼【8】凍るものはなんだろう

- ▼【9】磁石でひっつくものはなんだろう

- ▼【10】色々な野菜の断面図を観察してみよう

- ▼【11】ペーパークロマトクラフィ

- ▼【12】カラフルな焼きそばを作ってみよう

- ▼【13】レインボーフラワー

- ▼【14】草木染めのハンカチ

- ▼【15】10円玉をピカピカにしよう

- ▼【工作系】

- ▼【16】ねんどのちょ金ばこ

- ▼【17】オリジナルデザインの食器作り

- ▼【その他】

- ▼【18】アイスクリーム作り

- ▼【19】海水で作った天然の塩

- ▼【20】アクリルたわし

- ▼まとめ

自由研究ってどんなことをやるの?

興味のあることをテーマに

出典:www.photo-ac.com

出典:www.photo-ac.com子ども自身が「これやりたい!」とやりたいことが決まっていれば、それをテーマに自由研究を始められますね。

テーマ決めをまだ迷っている場合は、子どもが興味を持っているものからテーマを絞って「これはどうかな?」と提案しながら、一緒に決めるのもいいと思います。

子どもの興味関心は日々更新します。進級したきっかけで「好きなもの・教科」などが変わってくることも…。

自由研究の内容には、男の子向け、女の子向けの区別はありません。子どもの好きなものや、興味があるジャンルを糸口に、自由研究のテーマを広げていきましょう。

テーマの選びのポイント

自分でできるかどうか

自由研究は、子どもが自分でできる内容を選ぶようにしましょう。子どもがやりたいテーマであっていても、難しすぎるとできないこともあります。

そういう場合は、同じテーマでも少し簡単な内容に変えてみるよう誘導してあげるといいかもしれません。

自由研究が初めての1年生には、研究内容に加え、まとめ方や書き方のアドバイスをしてあげると、研究行程や仕上がりのイメージがわきやすくなりますよ。

あくまでも子どもの意見を尊重しながら、自分でできることを一緒に考えてあげましょう。子どもが自分でできることを選べば、自由研究もやりがいと達成感が得られます。

危ないことはNG

危険を伴う可能性のあることはNGです。低学年のうちは、カッターや火を使うことは危ないので、なるべく避けるか大人と一緒に使用するようにしましょう。

低学年でもはさみを使う工作や昆虫採集なら、比較的子どもだけで作ったり、研究したりできると思います。

どのくらいの期間をかけるか

長く研究を続けないと結果が出せないテーマは時間と根気が必要です。夏休み中に結果が出なかったり、途中で投げ出してしまったりすると提出できなくなります。

そういう場合は、全体の一部だけ研究するという提案をしてあげても良いでしょう。毎年少しずつ研究してシリーズ化すれば、6年生の時には大作が完成するかもしれないですね。

逆に、飽きっぽい子や、興味が移るのが早い子には一日で完成するようテーマがおすすめ。1日でできるなら、研究途中で投げ出すこともなくやり遂げることがでできますね。

1つ自由研究が終われば、余裕が生まれす。その勢いに乗って、他のジャンルの研究もやってみようという気持ちが生まれるかもしれませんよ。

どんな研究がある?おすすめの簡単自由研究テーマをご紹介!

【観察系】

身近にあるものをテーマに観察してみるのはどうでしょうか。おとなでも知らなかったことなど、意外なところに面白い発見があるかもしれません。

【3】世界の国旗を調べてみよう

世界に興味を持つきっかけにも!

小学校低学年でも、まとめ方のアドバイスをあげると自分でも調べやすい内容です。

図書館で世界国旗の本を借りてきてイラストでまとめると、とってもカラフルに仕上がると思いますよ。絵が好きな子どもにおすすめです。

国や地域の分類だけでなく、カラフルな国旗ベスト3や地味な国旗ベスト3などでまとめるとより分かりやすいレポートになると思います。

いろいろな国旗を見ると「こんなのもあるんだ!」と、今まで気づかなかった新しい発見もたくさんあると思います。

3年生頃からはさらに展開させてみましょう。国旗の意味や国の概要なども添えると自分だけのオリジナルの世界国旗図鑑が作れます。

これをきっかけに世界に興味を持ってくれる可能性もなきにしもあらずです!

【4】自分史を書いてみよう

1/2成人を迎える10歳にもおすすめ

最近では、10歳を1/2成人式として学校でイベントを行うところもあるようです。そんな小学校4年生の自由研究におすすめは自分史作りです。

母子手帳やお母さんがつけていた育児日記やアルバム等があれば親子で振り返ってみると反抗期中の子どもとの絆作りにもなるかもしれません。

不随して、自分が生まれた日の新聞を図書館で探してみても良いでしょう。自分以外の家族について調べると、より内容の濃いものに仕上がると思いますよ。

生まれてから今までの10年間を自分で振り返ると楽しかったことがたくさんよみがえることでしょう。

また夢や目標、チャレンジしてみたいことなど、自分史作りを通して好きな物の棚卸しができるかもしれませんね。これからどうしていきたいか、進路や将来について考える機会になるといいですね。

【5】リンゴの変色の観察

【実験系】

こどもの「なぜ?どうして?」の疑問を解決してみるのはどうでしょう。

危険なものを使わずにでき、簡単に調べることができる「不思議なこと」は、子どもの周りにも注意深く見ると意外と身近にあるものです。

【10】色々な野菜の断面図を観察してみよう

いろんな断面図が面白い

最近では、スーパーにはカット野菜やフルーツが常時売られているのが当たり前になってきましたね。

子どもが自分では料理をしたことがないと、野菜の断面図や野菜がどうやって成っているのか知らないままということもよくありますね。

自分で一から野菜を育てるのは大変ですが、図鑑や近くの植物園などで野菜や果物のなっている様子を観察するだけでも勉強になると思います。

試しに、自宅にある野菜や果物を子どもと一緒にカットしてみませんか。子どもがもし、断面図に興味を持ったら、チャンスです。

南国のフルーツなどは、断面もカラフルで面白い形のものがたくさんありますよね。次の工程は実際に、切ってみたい野菜、切ったら面白そうな野菜を買ってきましょう。

一人で買い物体験も立派な社会勉強

一人で買い物をしたことがない子どもには、この機会に買い物体験をすることもおすすめです。

ママ・パパとよく行く馴染みにスーパーに行くと、子どもも売り場が分かっているので、安心するでしょう。

買い物リストとお金を持たせていざ、出発です。どうしても心配なら、携帯電話を持たせてもいいかもしれませんね。

困ったときはどうするか。お店の制服を着た店員さんか、サービスセンターで質問すること。遅くても、○時までに帰ってくること。など、大まかな約束をあらかじめ決めてから送り出すようにしましょう。

レポートのまとめ方

野菜の断面図を写真に撮ったり、絵でまとめてみましょう。購入する前に、予想図などを書いて、実際はどうだったか結果を書くのも興味深い実験になるかもしれません。

また、縦方向に切った時と、横方向に切った時の断面図の違いもまとめても良いでしょう。

包丁を握ったことのない子どももこの機会に包丁の使い方について、自然な形で教えてあげられそうですね。

切った野菜を組み合わせて、メニューを決めて一緒に調理してもいいですね。調理の様子や作った料理の感想なども写真付きでまとめると臨場感が出ると思いますよ。

【11】ペーパークロマトクラフィ

ペーパークロマトクラフィとは?

そもそも、ペーパークロマトクラフィとは?濾紙(フィルター)を使用して、物質を成分ごとに分離する技法のことを言います。

【12】カラフルな焼きそばを作ってみよう

焼きそばの色が変化する!?

お料理が得意な子どもには、料理をする自由研究はいかがでしょうか。火や包丁を使うので必ず傍で見守るようにしましょう!

紫キャベツとかんすいを使った焼きそば麺、ソース、レモン汁を用意するだけでできますよ。

色が変わる原理については、インターネットや図書館で本を使ってし調べてみましょう。

そこから、その物質や性質を調べるとより詳しい内容になります。実験後には家族みんなで食べて感想を聞いてみましょう。

実験では、ピンクの焼きそばもできあがります。ピンク色や青色の焼きそばは何だか食欲がなくなってしまいますよね…。

この食欲のなくなる理由や、色が脳に与える影響などもレポートに付け加えると、更におもしろいかもしれません。

【13】レインボーフラワー

まるでマジックのよう!子どもも興味津々の研究!

白い花をレインボーカラーに変える実験です。白い花であれば何の種類でも大丈夫です。

カッターを使う工程があるので、子どもがカッターを使う際には必ず傍で注意してみてあげましょう。

茎からインクを吸わせると、だんだん花びらが染まっていきます。結構時間がかかるので、時間ごとに忘れずに観察をして写真等を取るとよいでしょう。

色の変化の様子や染まり方、染まるまでの時間など記録し、そして最後には、白い花はどのようになるか。

1つの花でいろいろな視点から観察することが可能です。基本的な染め方の原理がわかれば、レインボーカラーのお花を作ることができるので集大成に作ってみてはいかがでしょうか。

シンプルな実験ですが、目に見て分かる変化に子どももきっと興味津々のはず。とってもおもしろい実験なので、おすすめですよ。

【14】草木染めのハンカチ

【工作系】

自由研究といえば子どもの頃、工作をしてきたという方も多いのではないでしょうか。工作は一番分かりやすい自由研究ですね。

【16】ねんどのちょ金ばこ

粘土で簡単!手作り貯金箱

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp紙粘土で作る貯金箱は、見たことがある方も多いと思います。キャラクターの形や建物、乗り物など、さまざまな形を作れるものがあります。

製作キットがあると、子どもでも手順が分かり作りやすいでしょう。まだ貯金を始める前の子どもなら、お金の勉強を始める良いきっかけになりそうです。

口コミ

・粘土が軽く、成形しやすいです。

・一日で仕上げることができました。

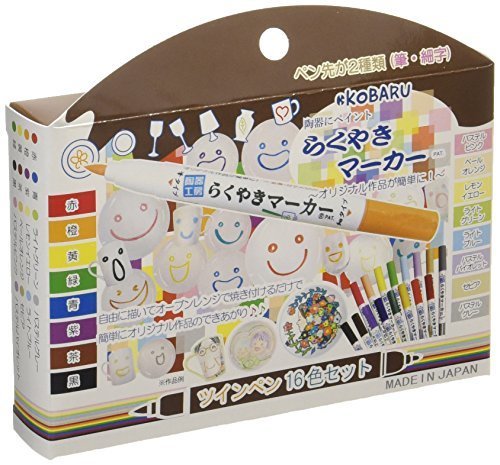

【17】オリジナルデザインの食器作り

手描きでオリジナル食器のできあがり!

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jpらくやきマーカーを使えば、自宅で簡単に陶芸気分が味わえます。オーブン可の陶器製や金属製のマグカップに好きな絵を描くだけでオリジナルの食器が完成です。

あとで、自分専用の食器として使うことができて記念にも残ります。夏休みに実際に作った食器で食事をしているシーンを写真に残して、学校に一緒に提出しても良いですね。

作った食器を使って、ワンプレートランチなど、子どもがメニューを決めて手料理を作るなど、発展もできますよ。

口コミ

・焼き上がりもきれいな発色で気に入っています。ペンタイプなので、文字や絵が描きやすいです。

・間違った時も、ティッシュで消えるので安心です。オリジナルの食器が簡単に手作りできます。

・名前入りの食器はもちろん、たくさんの色を使ってカラフルに仕上げることができます。

【その他】

その他、このようなテーマの自由研究はどうでしょうか。

【18】アイスクリーム作り

暑い夏休みにぴったりな研究!

出典:www.youtube.com夏といえばアイスクリーム!暑い日が続くと、毎日たくさん食べたくなりますね。子どもが大好きなアイスクリームを手作りしてみませんか?

たくさんかき混ぜて、すごく力がいるというイメージですが、シャカシャカするだけでもアイスクリームが作れるんですよ。

自分で作ったアイスクリーム、きっと特別な味になりそうですね。パパやママ、おじいちゃん、おばあちゃんに食べてもらって感想をまとめたり。

フレーバーをいろいろ試したり、材料を変えたりして味の変化をレポートに書いてもいいですね。子どもの好物なら、宿題や研究も熱心に取り組めそうですね。

【19】海水で作った天然の塩

塩作りの過程が学べる

出典:www.youtube.com小学校高学年の自由研究におすすめです。科学的な要素を使って海水から塩を取り出します。

海水が塩水ということを知っている子は多いと思いますが、実際に塩の作られている過程が学べる研究です。

火を使って煮だす作業は必ず大人の方が一緒にやってあげてください。煮だしている様子や水分のなくなっていく様子を絵か写真でまとめれば分かりやすくできますよ。

また、出来上がった塩を使った料理の紹介や塩を自由研究として提出してもオリジナリティがあって楽しいですよね。

煮だすのに時間がかかりますが、特別な道具不要・手間はかからないのでおすすめです。

【20】アクリルたわし

洗剤いらず!とってもエコなアクリルたわし

出典:www.youtube.com洗剤いらずのエコなアクリルたわしを作るのは、いかがでしょうか?近年、手芸界で流行っているゆびあみで作ることができますよ。

ゆびあみなら、こどもでも簡単に編むことができますね。毛糸の色をこだわって、世界でひとつのアクリルたわしを作ってみませんか?

食器洗いやお風呂掃除に使えるので、編み終わったら使ってみましょう。「手作りのアクリルたわしを使って、お皿洗い」など、お手伝いに発展させてレポートをまとめる手もありますよ。

親子で色違いや大きさを変えて、一緒に手作りを楽しみましょう。

まとめ

いかがでしたか?子どもが自由に取り組めるものばかりなので、テーマ決めに悩むことが多い自由研究も、最後までやり切ることができると思います。

特別に準備しなくても、自宅にあるもので簡単に完成できる工作はたくさんあります。要はアイデア次第ということでしょうか。

最初は、親が一緒に手伝ってもいいですし、困った時にだけ助け舟を出すのもいいと思います。

宿題を無理なくやることや、「自由研究を完成させた!」という達成感を子ども自身が感じることが何よりも大切です。今年の夏は一番に終わらせて、夏休みを満喫しましょうね!

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。