目次

対象となるのは…私たちは無償化になるの??

まずは子どもの年齢をチェック!所得制限はあるの?

子ども・子育て支援新制度の一貫である幼保の無償化。対象年齢は0~5歳とありますが、0~2歳と3~5歳では無償化となる条件が異なります。

【0~2歳】

「住民税非課税」の世帯が無償になります。つまり、実質的な所得制限が設けられているということ。

各自治体(法律上は、地方公共団体)が徴収する住民税という地方税が「所得割」と「均等割」ともに非課税であることが条件です。

【3~5歳】

原則、全世帯が対象となります。

幼稚園や保育園だけでなく、一時預かり事業や病児保育事業、児童発達支援などの障がい児の発達支援の利用料も無償化の対象です。

無償化の内容を施設ごとに解説!うちの場合はどうなる?

次に、施設ごとに設定されている無償化の内容を確認します。お子さんがどの施設を利用するかによって、無償になる金額が変わるので注意してくださいね。

それでは、順番に見ていきましょう。

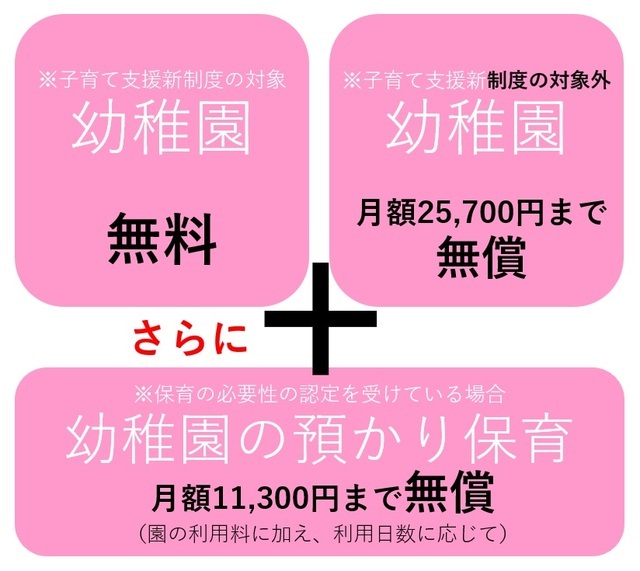

幼稚園に通う場合

●子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園の場合=無料

●子ども・子育て支援新制度の対象ではない幼稚園の場合=月額25,700円までが無償

ひとくくりに幼稚園といっても、通う園が子ども・子育て支援新制度の対象となっているかどうかによって、無償化の内容が違います。

子育て支援制度の対象かわからないときは、通っている園や住んでいる市区町村の窓口(の保育課など)で確認することができます。

預かり保育は対象になる?

保育の必要性の認定(※1)を受けている場合、預かり保育についても無償化の対象になります。幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて最大で月額11,300円までが無償になります。

なお、満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯のこどもたちは、月額16,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償となります。

「認可外保育施設等」の中には、以下のような保育サービスも含まれます。

・ベビーシッター

・一時預かり事業

・病児保育事業

・ファミリー・サポート・センター事業、など

共助の仕組みで注目されている、AsMamaの「子育てシェア」(写真上)もその一例です。「預かりママサポ」と呼ばれる個人を預かり手として利用できる全国サービスで無償化の対象となります。

このように年齢や利用内容によってさまざまなパターンがありますので、実際に幼児教育・保育を利用することをイメージして確認するのがよいでしょう。

この記事に関連するリンクはこちら

保育の必要性」とは?(※1)

内閣府の資料によると、新制度における「保育の必要性」の事由として以下の10項目のうち、いずれかに該当していることがもとめられています。

①就労

②妊娠、出産

③保護者の疾病、障害

④同居、又は長期入院等している親族の介護・看護

⑤災害の復旧

⑥求職活動

⑦就学

⑧虐待やDVのおそれがあること

⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

自治体ごとに異なる部分はありますが、たとえば10番目については市長によって「児童を保育することができないと認められる場合」などを指します。

無償化の対象外となるものは?

延長保育

認可保育所や認定こども園を利用している方は延長保育の利用料は無償化の対象外です。

保育標準時間認定、保育短時間認定、どちらの場合も延長保育は自己負担となります。

バス代、給食費、行事にかかる費用は自己負担

保護者が直接、園に支払っている通園送迎費、食材料費、行事費といった経費はこれまで通り自己負担となり、無償化になりません。

ただし、このなかで食材料費は一部が無償化。おかず・おやつ代などの副食費については、認定こども園、認可保育所、幼稚園に通う、年収360万円未満相当世帯もしくは第3子以降の子どもの支払いが免除となります。

【アンケート調査】先輩ママパパに「無償化」について聞いてみました!

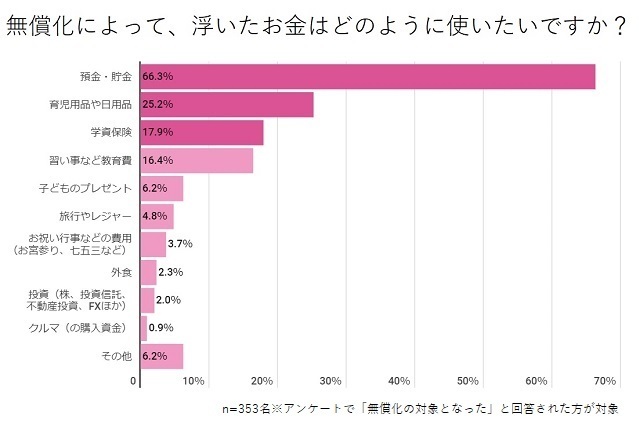

コズレでは今回の無償化についてアンケート調査※を実施。

子育て世帯にとってインパクトのあるニュースのためか、妊娠中の方、子育て中の方を含め1,369人のうちおよそ95%の方が「幼保の無償化」を知っていると回答。当事者としての関心の高さをうかがうことができました。

毎月の支払いが無償化になることで、1年を通じてかなりの金額が浮くケースもあるなか、先輩ママパパたちはそのお金をどのように使うイメージがあるのでしょうか。

「幼保の無償化」、私に言わせて!

多くの方が無償化についてご存じでしたが、年齢や利用している施設によって対象となる場合が異なるためか、アンケートではさまざまな意見が寄せられました。ここではその一部をご紹介!

まとめ

子育ての負担感を軽くする「幼児教育・保育の無償化」は子ども・子育て支援新制度。

保育の施設やサービスの利用に先立ち、完全な無償化の対象になるのか、上限額までの無償化なのかなどをぜひチェックしてみてくださいね。

※【幼保の無償化】に関するWebアンケート※実施期間2019.10.24-2019.10.28※n=1369

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。