目次

気になる調査結果のポイントは?

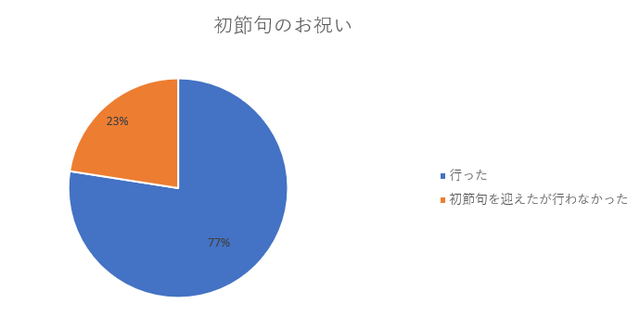

●8割弱のママパパが初節句のお祝いをイベントとして行った

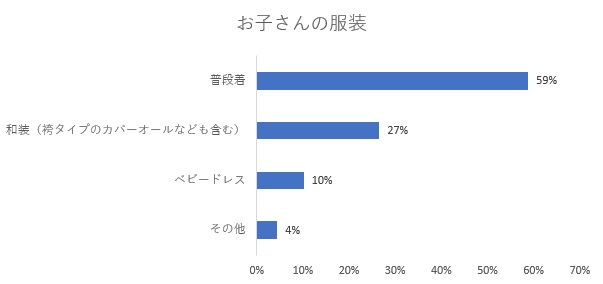

●イベント当日の服装は普段着が実は多い

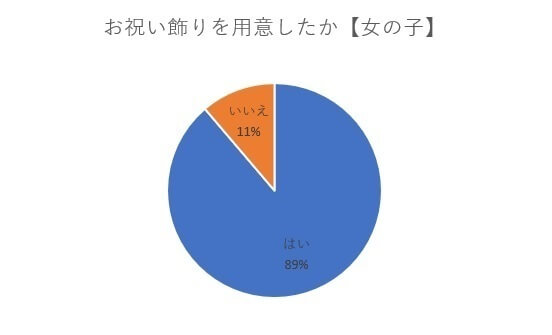

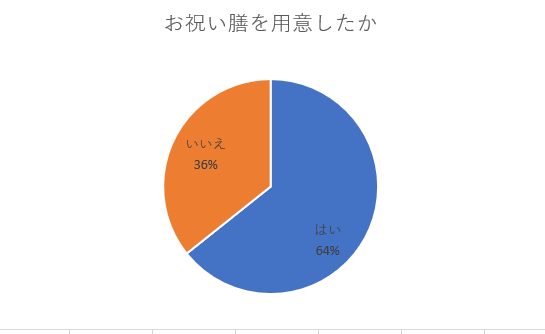

●9割近い家族がお祝い飾りを用意した

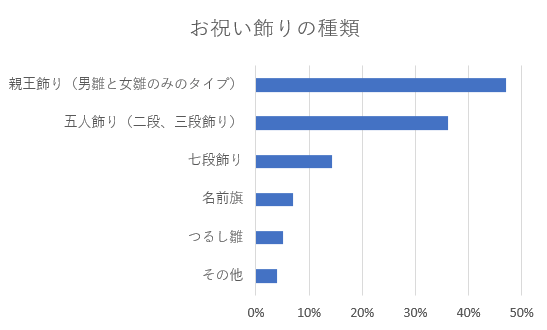

●ひな壇飾りはシンプルな傾向

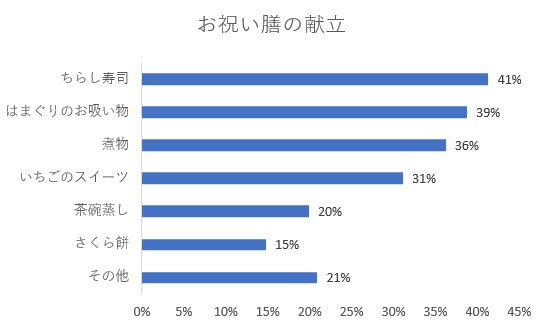

●お祝い膳では和食に加え、スイーツも

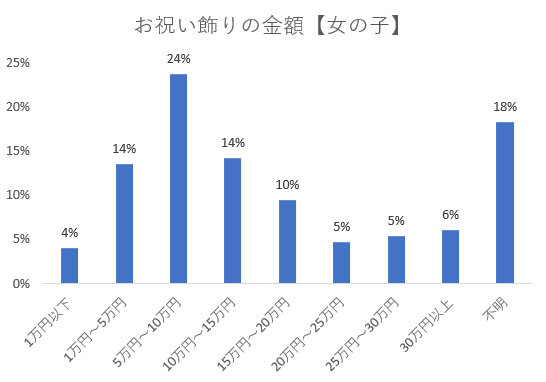

●お祝い飾りはほぼ半数が5~20万円で購入

詳しい内容はここからご紹介していきましょう!

8割近くのお子さんが初節句を経験

初めての節句はお祝いをしましたか?

女の子がいる親御さんの回答で約8割の方が「お祝いを行った」という結果になりました。

残念ながら、諸般の事情で今年はできない!という方もいらっしゃるでしょう。コズレに寄せられた口コミでは、下記のような「初節句を行わなかった」理由がありますので、ご参考までに。

「保育園でひな祭りをしていたから特に家では行わなかった」

「義母が、お雛様を買う買うと言っていたが、買ってくれず、100日のお祝いやら初節句やらで口を出してきて疲れてしまったのでやらずに終わった。」

「引越しなど、バタバタして行けませんでした。」

「生後間もないのと 百段雛飾りを見に行き旦那の実家で行ったから」

「当時住んでいた場所の地域柄、あまり行わない風習だったから。」

「一応、近くの神社へ出向いていつものように参拝はしたのですが節句用の服や親の私達も普段着で行っただけで特に何も行わなかった。」

「お金を使う行事ばかりで、あまり意味を感じなかったから。小さなアンパンマンの人形だけ購入して飾った。」

時間的、経済的、文化的とさまざまな理由がありそうですね。

住宅事情?シンプルな親王飾りが第1位の人気

お祝い飾りはもちろん雛人形

女の子のお祝いはひな壇が主役ですが、気になるのは何段かというところでしょうか。この点ではお殿様とお姫様ふたりだけを飾る親王飾りが約半数という結果になりました。以下、五人飾り、七段飾り、そして名前飾りとつるし雛が続きました。

実はひな壇の段数に厳格な決まりはないものの、奇数で構成するのが慣例。偶数は割り切れるので「割れる、別れる」ためと忌避されているのだそう。

かつて大家族が多く、大きな和室があった昭和以前は、天井に届かんばかり、何段ものひな壇がありましたが今は核家族化が進み、マンション住まいなどコンパクトなライフスタイルを送る家族も多いためでしょうか。

あるいは、場所を取らず片付けやすいなど実用性を重視してでしょうか。より少ない段数が上位を占める結果となりました。

コズレに寄せられた口コミでも、それを裏付ける声が見受けられました。

「大きな雛人形を買っても飾る場所もないし、どうしようか悩んでいたら、一段に飾れるかわいい雛人形を買ってくれて、飾る場所も選ばないしすぐに飾れて良かったです。初節句のお祝いは特別何をしたわけでもないけど、みんなでお祝い出来て良かったです。」

中にはせっかく大きなひな壇を手に入れても、スペースの関係で飾ることができないという、もったいない?ケースもあるようです

「私の両親に雛人形を買ってもらいましたがなかなかの大きさのものを買ったので、子どもが少し大きくなって荷物が増えた家にはなかなか飾るスペースがなく、なかなか飾れないでいます。買ってもらった時は立派なものでうれしかったのですが、飾れないことが多くなってきたのでもう少し小さいものを買ってもらって毎年飾ってあげたかったかなと思います。これから買う人はそういう所も考えたらいいかと思います。」

ちなみに親王飾りという名前は、天皇と皇后を表す内裏雛が親王とも呼ばれることに由来しているのだそう。

手作りならではの温かみ、特別感も

シーズン本番ともなると店頭ではずらりと雛人形が並び、目移りしてしまいますが、大量生産でなく職人さんの手のぬくもりを感じさせるお人形を求める方もいらっしゃいます。

「ありきたりな雛人形では味がないと思い、木彫りの雛人形を購入しました。職人さんが、ひとつひとつ丁寧に掘ってくださるので、ひとつとして同じものはなく、手彫りの温かみのある雛人形を購入することができ、とても満足しています。」

あるいは「ひな人形」を手作りするというのも親の愛情を形にする手段ではないでしょうか。すてきな手作りエピソードもコズレには寄せられています。

「雛人形は私の母の手作りの人形をもらって飾っていた。そのあと人形でも遊べるし場所も取らないしお金もかからず助かった。子どもはそれでじゅうぶん喜んでいたのでよかった。もう少し大きくなったら本格的な人形を購入するか考え中」

「私自身、母の手作り雛人形や幼稚園などで作った雛人形を飾って祝ってもらっていたので、我が子にも手作りのものを、と思い、パパにも手伝ってもらってフェリシモのミニチュア雛人形を作りました。結果的には、初節句には全部の人形は作れず、完成形は翌年に持ち越しとなりましたが、それも良い思い出です。世界にひとつだけの雛人形を娘も喜んでくれました。」

一般に売られている雛人形はとてもクオリティが高く、子どもや家族、親族の目を楽しませてくれるものですが、こうした手作り感あふれるスペシャルなお雛様も素敵ですよね。

「そんなに器用じゃないから…」と尻込みされる方におすすめしたいのが、子どもが親しみやすい折り紙です。気持ちを込めてカジュアルなお祝いを演出するのも、お仕着せではなくよい思い出となりそうです。

ご参考までに折り紙の簡単な作り方をご紹介しますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

地域ごとに異なる風習はあるの?

5位にランクインしているつるし雛ですが、発祥したとされるのは、静岡県伊豆稲取温泉なのだそう。それゆえ、東海地方を中心に今でもお祝い飾りとしてつるし雛が定番という地域もあります。

こうした地域特有の違いでよく耳にするのが、関東と関西の違い。向かって左側にお内裏様(お殿様)が座る「関東雛」。そして、右側にお内裏様が座るのが「京雛」。

目が大きく、ふっくらとした顔立ちが「関東雛」で、口元にはかすかに笑みもたたえています。一方、京都の雅やかな御公家文化を今に受け継ぐ「京雛」はなるほど高貴な顔が特徴。鼻筋が通っていて、切れ長の目をしているのです。

気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

お祝い膳で人気のメニューは

ちらし寿司、はまぐりのお吸い物が大定番。いちごのスイーツも健闘!

お祝いに欠かせないお食事についてのアンケート。ひな祭りに特有のものではありませんが、一般にお祝いの席に相応しいとされるちらし寿司が41%で第1位となりました。

長寿の象徴と言われるエビ、穴が開いて“見通しがきく”レンコンなど縁起が良いとされる食材が用いられています。

第2位ははまぐりのお吸い物で、やはり縁起を担いでいるのがポイントです。

所説ありますが一つは二枚貝が昔から「お姫様」を意味していて、特にまぐりはその2枚がぴったりと合うことから夫婦仲を象徴し縁起が良いとされてきた説。もう一つは3月3日に潮干狩りなどを楽しむという九州、沖縄地方の風習があり、そこから蛤を食べるようになったという説。

これらの2大メニューに加え煮物と和食が続いた後、洋菓子であるいちごのスイーツがご登場。紅白やピンクといった色合いが、桃の節句らしく堂々の上位ランクインとなりました。

以下、茶椀蒸しやさくら餅と続いています。

もちろん「初節句のお料理」にこだわらなくてもよいのです。お子さんが好きな料理をふるまう方だっていますし、「何か豪華なお料理を用意しなくちゃ」と気をもむぐらいなら、普段通りの日常食でもじゅうぶん。

「初節句は両家の祖父母と一緒にお祝いしました。 朝は神社にお参りにお昼は私が作った御祝い膳を夜はみんなで主役本人の好きな食べ物を食べに外食をしました。そのあとは好きなものを買いにいったり。私が嫁いだのは兵庫県、地元は長崎県なのでなかなか会えない実親にたくさん御祝いしてもらいうれしかったです。」

中にはお祝い食のモチーフを引用し、中身はいつものお食事という方も。

「娘は八月生まれだったため、初節句の頃は生後半年を迎え、離乳食も始まっていたので、娘には菱餅型の離乳食を準備しました。両家の祖母が三月生まれなこともあって、初節句のお祝いと誕生日のお祝いをみんなでできたのは良い思い出になりました」

いつもとは違う何かを準備したいけれど、自らお料理ができない(したくない)のであれば外食という手段もありますよ。

「男の子で3月生まれなので 翌年に初節句をしました。 鯉のぼりなどは親から買ってもらい、初節句は親戚も集めて店を予約し、初節句祝いのコースで料理を食べました。 家でするより お金はかかりましたが、特に用意もすることなく楽でした」

ぜひお子さんとご家族らしいお祝いの食卓を囲んでみてくださいね。

まとめ

我が子の成長を願うお祝いを一足お先に済ませている、先輩ママパパ達の声はいかがでしたでしょうか。お人形遊びと言えば女の子ですし、日本らしい美意識を育むきっかけとしてひな祭りは今も昔も人々がずっと守り続けている伝統です。

そろそろ雛祭の準備を考えているというみなさん、ぜひ参考にしてみてくださいね。

※アンケート実施期間:2017年11月7日~21日

有効回答数:594

質問方法:Webアンケート

編集部 子育て調査さんの関連リンク

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。