1歳までの予防接種の基礎知識

ワクチンデビューは生後2ヶ月からスタート!

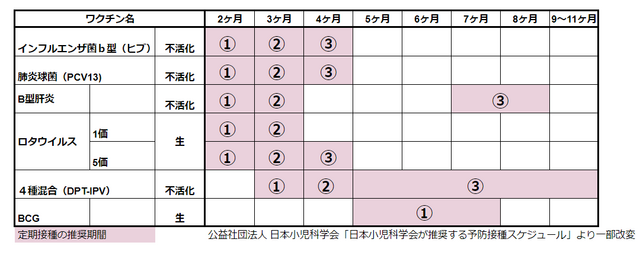

1歳になるまでに受けるべき予防接種は6種類あり、定期接種だけでも最低計15回のワクチン接種が必要となります。(2020年10月~ロタウイルスワクチンが定期接種化)

現在、生後2ヶ月からワクチン接種を始めることが推奨されています。

赤ちゃんが予防接種を受ける場合は、事前に自治体から予防接種のお知らせや問診票などが届きます。接種は指定された病院を選ぶことができます。リストになっていることが多いので、かかりつけ医や近所の病院から選ぶといいでしょう。

予防接種を近所の病院で受ける場合、通常、事前の予約が必要です。病院によっては予約開始日が決まっていることもありますので、自治体からお知らせがきたらすぐに内容を確認しましょう。

この記事に関連するリンクはこちら

予防接種には事前予約が必要

予防接種は、通常事前の予約が必要です。病院によっては、日にちだけでなく予防接種の時間帯が決まっています。

予防接種の時間帯は、病気の赤ちゃんは受診していないのが一般的です。予防接種は基本的に元気な赤ちゃんを対象にしますが、病院にはたくさん病気の赤ちゃんが受診しています。予防接種の日時を決めている理由は、元気な赤ちゃんと病気の赤ちゃんが混ざらないようにするためでもあります。

予防接種を受ける準備&帰宅後の注意点

●前日までの準備

予防接種をする当日に熱があったり体調がよくなかったりすると予防接種を受けられなくなります。

なるべくいつもどおりの生活を心がける一方、人混みにでて感染症をもらわないなど気をつけましょう

●当日予防接種を受けるまで

体調に変化がないか、よく観察しましょう。当日の朝に熱を予め測っておくとよいでしょう。

授乳は、接種時間の30分前までに済ませておきましょう。ただし、ロタワクチンは口から飲むワクチンです。接種後に吐くことを避けるため、2時間は授乳を控えておいた方がよいでしょう。予防接種の時間より前に受付しておきましょう。

●持ち物

母子健康手帳

予診票

健康保険証、乳児医療証

筆記用具

その他お出かけに必要なもの(スマホ・現金など)

おでかけセット(おむつ、おしりふき、お着替え、授乳セットなど)

ティッシュやタオル

抱っこひもやベビーカー

●予防接種後に気をつけること

接種のあと体調の変化がおこらないか観察するために、院内で30分ほど待機する病院が一般的です。

帰宅後も体調が悪い、発熱がある、じんましんが出るなどの変化が見られたら、受診時間内であれば、予防接種をした病院に相談してみましょう。赤ちゃんの機嫌が良ければ、当日お風呂に入ることもできます。

予防接種に出てくるワードを解説

●予防接種とワクチンの違い

投与するものをワクチンといい、病気をかかりにくくする、重症化を防ぐ目的でワクチンを注射することを、予防接種といいます。

●生ワクチン

病原性を弱くした細菌やウイルスを接種することで、その病気にかかった場合と同じように抵抗力(免疫)をつけることができます。

例)ロタウイルス、麻疹(はしか)、風疹、水ぼうそうなど

●不活化ワクチン

細菌やウイルスの毒性を完全になくし、私たちの体が免疫を作るために必要な成分のみを抽出して作ったもの。接種しても、生ワクチンほどの免疫をつけることができないため、何度も接種することが必要になります。

例)インフルエンザ菌b型(ヒブ)、B型肝炎、4種混合など

●定期接種

予防接種法という法律によって定められたもので、誰もが受けるべき予防接種です。自治体が接種費用を負担くれます。

●任意接種

おたふく風邪やインフルエンザの予防接種のように、感染症にかかり、重症になるのを防ぐために、個人が受ける予防接種のことです。法律で定期接種されていないだけで、大切なワクチンであることは変わりありません。

任意接種から定期接種になる予防接種もあり、最近では、ロタウイルスやB型肝炎が定期接種に変更になりました。

●同時接種

同時接種とは複数のワクチンを同じ日に別の注射器を使って別の部位に打つことです。複数のワクチンを同時に接種しても、お互いのワクチンの干渉はないことが科学的に証明されています。

この記事に関連するリンクはこちら

1歳になるまでの予防接種スケジュール

生後2ヶ月にする予防接種

・インフルエンザ菌b型(ヒブ) 1回目

・肺炎球菌(PCV13) 1回目

・B型肝炎 1回目

・ロタウイルス(1価あるいは5価) 1回目

ロタウイルスは、生後6週から接種できますが、他のワクチンが生後2か月から始まるので、全て同じ時に接種しても構いません。ただし初回のロタウイルスワクチンは、生後3か月半までに接種する必要があります。なお、1価ロタウイルスワクチンは合計2回、5価ワクチンは3回の接種が必要になります。

生後3ヶ月にする予防接種

・インフルエンザ菌b型(ヒブ)2回目

・肺炎球菌(PCV13) 2回目

・B型肝炎 2回目

・ロタウイルス(1価あるいは5価) 2回目

・4種混合(ジフテリア・百日咳、破傷風、ポリオ) 1回目

全てのワクチンを同時接種することは問題ありませんが、ロタウイルスワクチンは、前回の接種から4週間以上あける必要があります。

生後4ヶ月にする予防接種

・インフルエンザ菌b型(ヒブ) 3回目

・肺炎球菌(PCV13) 3回目

・ロタウイルス(5価のみ) 3回目

・4種混合(ジフテリア・百日咳、破傷風、ポリオ) 2回目

同時接種が可能です。5価ロタウイルスワクチンは3回目が必要ですが、前回の接種から4週間以上あけます。

生後5ヶ月

・4種混合(ジフテリア・百日咳、破傷風、ポリオ) 3回目

・BCG(5~8か月未満に接種) 1回

生後6ヶ月以降

・B型肝炎 3回目

※1回目の接種から139日(20週)以上あける

任意接種

・インフルエンザ※10〜11月頃に2~4週あけて2回

生後6か月以降の接種は問題ないとされていますが、効果が定かではないこともあり、1歳未満の赤ちゃんへの積極的な接種は推奨されないことがあります。

参考)1歳になったらすぐ打つ予防接種

・インフルエンザ菌b型(ヒブ) 4回目

・肺炎球菌(PCV13) 4回目

・4種混合(ジフテリア・百日咳、破傷風、ポリオ) 4回目

・MR(麻しん・風疹) 1回目

・水ぼうそう 1回目

任意接種

・おたふく風邪 1回目

この記事に関連するリンクはこちら

予防接種はスケジュール管理が大切

簡単に予防接種のスケジューリングができるアプリ

出典:itunes.apple.com

出典:itunes.apple.com生後2ヶ月から始めたい予防接種ですが、気づいたときにはうっかり接種時期を過ぎていたなんてことにならないよう、煩雑な予防接種のスケジュール管理を簡単にできるアプリをご紹介します。

「予防接種スケジューラー」は簡単に子どもの予防接種管理ができ、予定日が近づくとアラートを出してくれる機能もあります。

また、複数の子どもの管理がこのアプリ1つで可能なので、兄弟がいても安心です。

ワクチンについての簡単な紹介説明もついているので勉強にもなります。

まとめ

ワクチンデビューをしてから数ヶ月は、毎月のように病院に通わなければならず、ママにとっても子どもにとっても負担は大きいでしょう。

ワクチンは赤ちゃんに贈る、パパ・ママからのプレゼントです。スケジュール管理は大変ですが、かかりつけの医師やスタッフが親身に相談に乗ってくれますのでぜひ声をかけてみましょう。(医療監修:井上信明先生、文書作成:しまこ)

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。