お箸チャレンジに使う粘土玉つくり

この知育玩具が生まれた経緯が実は「手の小ささ」からだった

娘が2歳半過ぎた頃、お箸に興味を持ち始めお箸で食べる事を強く望むようになりました。しかし、お箸が上手に持てない問題が発生!

エジソン箸や、補助箸の購入も検討しましたが、娘は手が小さくどの補助箸も残念ながらサイズが合いませんでした。

入園予定の幼稚園でも補助箸禁止の方針なので、補助なくお箸の練習をしなくてはなりませんでした。

補助的な物が使えないとなると、こうなったらもう「練習あるのみ!」です。練習する為にはどうしたら良いのか…と悩んでいた所、遊びでお箸を取り入れてみようと思いました。

そこで楽しみながら遊びながら取り入れる方法を考え、お箸チャレンジ用の小さな玩具を紙粘土で作る事にしました。

紙粘土でつまめる形を作ろう!

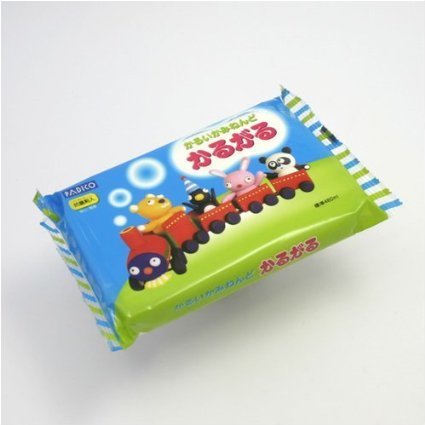

出典:amzn.to

出典:amzn.toお箸でつまめる大きさを紙粘土で一生懸命作って行きます。形は、娘の好きな形に楽しく作らせます。

粘土をこねて、形を作る…という工程の中で、子どもは色んな事を学ぶ事が出来ます。まず、色んな形が有る事。

丸や三角、四角など作りながら形を覚えていけます。それぞれ楽しみながら形を作って行くと凄く良い体験になりますよ。

今回、ご紹介した商品の詳細はこちら

お箸チャレンジ用の粘土を手作りする時の注意点とは!

注意その1:粘土の大きさや形について

お箸チャレンジ用の粘土を作成するに辺り、ポイントとしていくつか注意点をまとめておきたいと思います。

1.

形はなるべく子供がお箸でつまむのが多少難しいサイズにすると練習になりやすいです。

具体例としては小豆や大豆のような豆サイズから子どもが掴みやすい大きさ(普段食べてるおかずの大きさ等)にするのが、おすすめです。

2.

形づくりのポイントは、お箸の練習を開始しはじめた頃は丸い形は掴みにくいため、四角を多めに作ると掴みやすいと思います。

3.

練習用のお箸は、なるべくなら補助箸やエジソン箸は使わずにやること。箸トレーニングに更に磨きがかかり、箸の使い方が上手になると思いますよ。

注意その2:小さな粘土パーツの取り扱い方

親子で楽しく作成した練習用の粘土はやはり小さ目の大きさで作成する為、下のお子さんがご家庭にいる場合、粘土の誤飲に注意しましょう。

我が家も練習するのが上の娘なのですが、丁度誤飲が一番多い時期の息子が居まして息子の誤飲にはかなり神経を尖らせてます。

小さい子は特に好奇心旺盛で何でも口で確かめるのが得意なので、ちょっとした時にも目を離さないように気をつけたいですね。

直ぐ手にとって口に入れたりするので、取扱いには十分に注意しましょう。下の子がお昼寝をしている時など、楽しく親子で練習するために工夫してみてもいいかもしれませんね。

注意その3:子どもの自由にやらせてみよう

「子どもの自由にやらせる」こと、実は一番大事だと筆者は考えてます。

もちろん、練習する為の粘土作りなのですが、綺麗に作ったり練習しやすいようにと親は必死で作ってます。

が、やはりそこは子どもが遊ぶおもちゃと割り切って、子どもの自由な形やサイズで作らせてあげましょう。

粘土遊びは物凄く脳を使います。そして指先、手のひら、色んな感覚を使って作るので、実はそれだけでも物凄く良い刺激を与えていると思います。

綺麗に作らなくても形が不揃いでも、親子で楽しく笑いながら作れる時間と親子の会話が何よりハンドメイド玩具の醍醐味です。

上手く出来なくても形が悪くても笑って作って頂ければと思います。

まとめ

筆者は以前は、知育するには「ちゃんと研究された物を買って与える物」が必要だと思ってました。

しかし、こうやって親子で楽しみながら遊びの一環で、知育は工夫すれば出来る物なのだと感じました。

ハンドメイドのおもちゃは、愛情が詰まっているのが一番のメリット。そのほかにも、親子の時間を持てる点や、やりとり、その体験を通して子どもが感じたり、学べる事など、沢山の効果があると実感しています。

ぜひ普段の親子のやりとりの中に、ハンドメイドのおもちゃを取り入れみませんか。親子の時間を楽しみながら指先を動かす知育と遊びを取り入れたおもちゃ作り。

一緒に遊べば、楽しみながら子どもの想像力を広げられるきっかけになるかもしれませんよ。

この記事に関連するリンクはこちら

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。