【1】今から始める!命を守る!家具転対策

家具転対策とは、家具類の転倒・落下・移動防止対策の略です。

なぜ家具類に地震対策が必要なの?

けが・火災・避難障害等の危険があります!

近年発生した地震で、けがをした人の3~5割は家具類の転倒・落下・移動が原因でした。

大地震では、テレビや、タンスなどが不意に落ちたり倒れてきます。倒れた家具が出入口を塞ぎ、割れたガラス等が逃げ道を阻みます。さらに、家具や本棚の中にある本などがストーブなどに転倒・落下して出火する危険もあります。

高層階では揺れが大きく、長く続く傾向があるので「移動」対策も心がけましょう。

手軽な家具転倒対策ありませんか?

壁などに穴をあけない方法もあります。

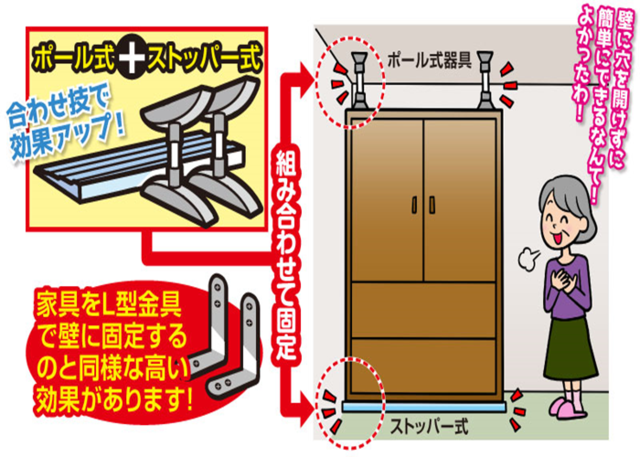

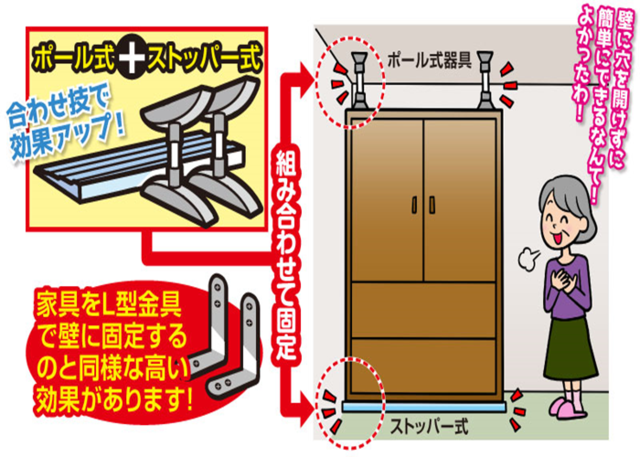

「壁や家具に傷をつけたくない」場合にはネジ留めが不要な対策器具を組み合わせて固定する方法をおすすめします。

例えば、ストッパー式器具とポール式器具の併用によりL型金具のネジ固定と同様な高い効果が得られます。また、家具の配置も重要です。通路や出入口付近、寝室にはできるだけ家具類を置かないようにするとともに、もし置く場合には、家具の向きにも注意しましょう。

詳しくは、「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」をご覧ください!東京消防庁ホームページに掲載しています。また冊子版は、お近くの消防署にも配置しておりますのでお問合せください。

【2】もしもの時に役立つ!身近なものを利用しての救出・救護

災害時、すみやかに逃げ遅れた人の救助や救護が必要な場合、身近なものが救助道具として活用できます。防火防災訓練では、様々な救助方法の知識と技術が身につけることができます。訓練に参加して「もしも」に備えましょう。

脱出できない人の救出

角材などで、てこの原理を利用して持ち上げる。

□支点にするものは堅い角材や鉄パイプなどを使用。

□はさまれている人への声掛けをして安心感を与える。

□周囲の人に声をかけて応援を求める。

□持ち上げて出来た隙間等には、急に崩れないように、角材などを利用してあて木をする。

ジャッキを使って脱出できるすき間をつくる。

□隙間があれば、車用のジャッキを活用できます。

□持ち上げる高さは、救出に必要な高さとして、崩れ防止に注意しましょう。

不安定なところは避け、なるべく安定しているところを選び板などを敷いた上でジャッキを使いましょう。

閉じ込められた人を救出

ゆがんで開かなくなったドアをバールでこじ開ける。

□バールや堅い長いものを活用し、てこの原理でドアをあける。

□ある程度隙間ができたら、堅い角材などであて木をして、空いた隙間が縮まらないようにする。

□木製のドアなどは、のこぎりや斧などで破壊することもできます。

救助器具として活用できるもの

身近な道具を救助道具として活用しましょう。

けが人の運び方

活用できる資器材がないとき

□重症のけが人には適しません。

□長い距離は搬送しないようにして、最小限の距離にしましょう。

□進むときは足側から、上り坂は頭側から進みます。

着衣で担架をつくる

□物干し竿2本とトレーナーなど4~5枚で応急的な担架が作れます。

□搬送する際は、できるだけ多くの人数で搬送しましょう。

□畳を使ってけが人を搬送することもできます。

椅子を利用する

□必ず背もたれ付き椅子を利用しましょう。

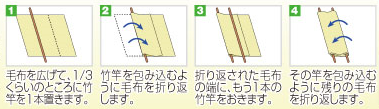

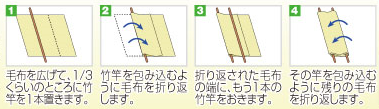

毛布で簡単な担架をつくる

毛布1枚と竹竿(丈夫な物干し竿)2本で応急的な担架が作れます。

※少なくても3人1組で搬送しましょう。

【3】FIRE NEWS

「防災週間」は、9月1日の「防災の日」を含む1週間で、防災に関する多くの行事や訓練が行われます。ご家庭や職場で、災害への準備や対応について考えてみましょう。

・掲載内容や連絡先等は、現在と異なる場合があります。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。