この記事で伝えたいこと

子ども、ママパパ、保育従事者がハッピーになれるように

出典:*写真はイメージです。

出典:*写真はイメージです。今回の記事では「保育士のリアルな実態」、「保育士の仕事内容」、「保育士不足」、「保育所増設、保育者規制の緩和」について触れていきます。

特に、「保育士不足」、「保育所増設、保育者規制の緩和」については、個人的見解も多分に含みますが、「保育現場への抗議ではない」、「政策に対する批判ではない」、「今ある現場の一部分でも正直に伝えたい」、「これから子育ての形が変化する中で上手に保育施設を選んで欲しい」という目的で書いています。

分かりやすく伝えることで、これから先にお子さんを施設に預ける際に手助けとなれば良いなと思っていますので、参考にしていただければ幸いです。

筆者が願うのはお子さんの健やかな成長と、パパママの安心した子育て環境の維持、保育従事者の全うな待遇です!かたい話もありますがしばしお付き合いくださいませ。

保育士の一日

保育士は子どもと遊ぶだけ?

最近のニュースや保育園の状況を伝える番組などでは、必ずと言っていいほど「保育士=子どもと遊ぶ仕事」というキーワードが引き合いに出され「そんな簡単な仕事ではありません!」と言う具合に話が進んでいくのが定番の様に感じます。

このように保育士という仕事の実情が取り上げられる機会も増え、「保育士は子どもと遊んでいるだけの誰でもできる仕事」だ。と思っている方は減っているのではないでしょうか。(そう願っているのですが…笑)

しかし、そうはいっても実際どんな仕事をどのような流れで進めているか、までは想像するのが難しいですよね。そこで、まずは筆者が実際に行っていた業務を簡単に説明します。

筆者:当時22歳

受け持ち:2歳児クラス16~20人 ※8月に中途入園があり人数が増えました

保育士:3(4)名 ※中途入園に伴い保育士も増員

実働:8時間45分(休憩1時間)

次に、私が経験した保育園の保育の流れに、それに沿ったクラス担当各保育士の更に保育士の動きを足した「保育園の実態」をお見せしましょう。

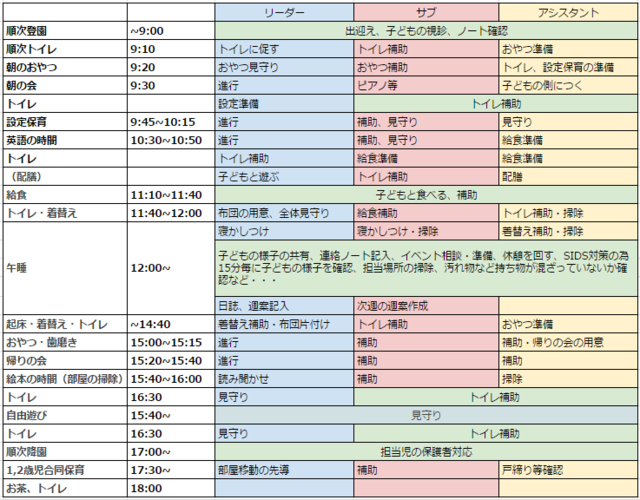

1日の保育の流れと保育士たちの役割分担

運動会、クリスマス会といったイベント事の付近になると若干変わってきますが、基本的にはこの流れに沿うように子ども達を促して毎日を過ごしています。

なお、書類作成や部屋の飾り付け、子どもの製作物を形にする、園内プロジェクト、係の集まり、リーダー会議、子どものケガ・病気対応などは省いています。

その日の流れを担う「リーダー」、リーダーの補佐と子どもの誘導を担う「サブ」、子どもの誘導やその他雑務を担う「アシスタント」を週代わりで交代しながら保育を行っていました。プラス担当児を保育規定にある保育士1人に対して6人の子ども(1,2歳児のみ)を全体も見ながらそれぞれが見守ります。

リーダー、サブ、アシスタントも基本的な担当なので臨機応変に交代したり、声かけをしながら行わないと、とてもではないですがこの流れを作ることはできないのです。

こうした分単位の中で子どもの様子や発達を把握し、保護者に伝えたり、関係機関と連携したり、ケガや事故の無いように見守ることが保育士の”基本的な”仕事になります。

こうした表はあまりないように思うので「普段保育士ってこうして動いているのか」「こんな役割分担なんだ」ということがお分かりいただけると思います。

表の中にある「SIDS対策」について少し補足を。SIDSは「乳幼児突然死症候群」と呼ばれるもので、おおよそ2歳児までに突然起こる死因が特定できないもののことを言います。

多くのリスク(タバコの副流煙、うつ伏せ寝、生活習慣など)については研究されていますが特定には至らないようです。保育園ではこのSIDS対策の為、お昼寝中も順次、子ども達の様子を見守っています。

こんな風に連携して保育士は多くの子ども達を見ているのです。とはいえ子ども達は時間通りにキリキリと行動はしてくれません(そんな2歳児いたらイヤですね、笑。可能な限り自由にして欲しいです)。

こう見ると本当に分単位で動いているのを実感しますね。ここで改めて。「保育士は子どもと遊ぶだけの仕事」でしょうか?

保育士は実は”不足していない”

「21人→4人」という現実

保育士不足がよく話題になりますが、ここで勘違いしやすいのが”保育士”ではなく”保育士として働く人”が足りていない、ということです。

保育士資格は、保育の専門的な学校を卒業し都道府県知事に認定されるか、保育士資格認定試験(1次筆記試験・一般科目、保育科目の計9科目)を受けて得られるものです。

ただし全ての科目で合格しないと二次試験の資格が手に入らない仕組みになっています。二次実技試験・音楽表現、言語表現、造形表現の内2科目を指定する。)に合格し、都道府県知事に認定されることで初めて「保育士」と名乗れるようになります。

保育士は「名称独占」という権限を持つ資格です。つまり、保育士資格を持っていない人が「私は保育士です」と名乗ると法律違反になります。似たような言葉で「業務独占」という権限がありますがこれは医師や税理士、弁護士など、それらの業務を資格を持たない人が行うことを禁止するものです。

保育士は「業務独占」ではないので、ベビーシッターや託児所、保育ママなど類似するサービスがあるのです。

さて、冒頭に述べた、「実は保育士が足りていないわけではない」ということに関して、筆者の専門学校の同期が今はどうしているかという話に触れておきましょう。

専門学校を卒業し「保育士資格」を認定されたのは筆者を合わせて21人(内5人が男性)、そこから、新卒採用で保育業務の職に就いたのは記憶している限りで12人でした。

さてそこから4年が過ぎ、今現在で保育業務の職に就いているのは……なんと4人になってしまいました。

つまり「保育園(児童デイの職員を含む)の先生」は筆者を合わせて現在4人。「保育士だけど違う進路に立つ人」が17人になったということです。

保育士資格を持ちながら保育業務に就かないのはなぜ?

21人の保育士がクラスから生まれ、たったの4年で4人しか保育の仕事をしていない。これが筆者の専門学校だけに見られる特別な状況か?と問われると違うのです。

そもそも、保育業務を選ばなかった、辞めてしまうのには、理由があるはずですね。考えられる理由は以下のようなものが多いです。

<保育業務を選ばない理由、辞めてしまう理由>

・労働条件

・給与(世に言う低賃金ですね。。)

・子どもと遊ぶだけの仕事ではない現実

・人間関係

・結婚・出産・育児

・怪我・病気

「保育士」はいるのに「保育士として働く人」が足りないというジレンマ

こうした問題を抱えていることもあり、保育士資格をもつ人は多くいるのに、保育園の数に対して必要な保育士が不足しているという問題が起きてしまっています。それに拍車をかけるのが政府による保育園の増設計画や企業などが施設を開設することを推奨する動きです。

待機児童を解消したい。保育園が必要。保育士が必要。保育士が足りない。保育園が開設できない。待機児童が解消されない。

こんな悪循環の中にいる今、「「保育士」はいるのに「保育士として働く人」が足りない」という問題にしぼって解決策を考えると簡単です。

保育士が保育の仕事に就きたいと思える職場と待遇を作れば良い。辞めてしまった人が戻りたいと思える職場と待遇を作れば良い。

それだけのことで保育士不足はかなり解消されます。しかし、そうは上手くはいかないのが難しいところですね。

だからこうして大きく取り上げられる火急の案件として世間も巻き込んだ形で議論がなされているのだと思います。

保育施設の増設・保育者規制の緩和

増える施設、足りない人手を無資格者から募ることについて

少しだけ政策について個人的な見解というか、これからこうなるのではないかな?と思うところを書きたいと思います。

保育園増設は、待機児童の解消に繋がるものであることは間違いありません。とはいえ「待機児童」というのは定義があいまいです。

基本的にはシングルだったり、共働きをしなければ家計が成り立たないので保育園を希望するが、保育園に入ることの出来なかった児童を待機児童、と言うのだと思います。

では、「今は夫(妻)の給与で生活が可能だから専業しているけれど、保育園が増えて働く機会が出てくるのなら子どもを預けて働きたい!」という人は…?「希望の保育園はダメだったから子どもは預けていません」という人は…?

保育園が増えることによって、保育園に入れる子どもが増えると同時に、これまで子どもを預ける選択肢を考えていなかった人も保育園に預けるようになると、保育園の数が十分になるには相当な年月がかかると思われます。

そして、保育園増設を妨げるのが、筆者の専門学校の同期の例を出した「保育士不足=保育士自体が不足しているのではなく、保育士として働く人が不足している」という問題です。

それを解消する為に政府が行おうとしているのが、保育従事者の規制緩和です。

これは、ざっくり言うと、「保育士」や「幼稚園教諭」という専門資格を持たない人も、必要に応じて保育の現場に入れていこう、という政策です。

賛成・反対意見はあるのでしょうが、この政策によって保育園は増え、待機児童だった子にも入園のチャンスが増えます。

ただ、思い返していただきたいのは「保育士」にとってですら、一日の流れに沿って大勢の子ども達と過ごすことは、専門性が求められ、子ども達の命を預かるリスクと緊張感を伴う仕事だということです。

もちろん、家庭の協力と理解も不可欠で、専門知識と経験に加え、職員や家庭の連携なくしては成り立たないのです。

もちろん、資格を持たなくても素晴らしい保育ができる人もいるでしょう。逆に、資格だけ持っていても、素晴らしい保育とは程遠い人もいます。それは、得手不得手なのでここでとやかく言うことではありません。

ですから、この問題は預ける立場になった時に無資格の先生に「安心して預けることができる」と思えるかどうか。という、ママパパに問うべき問題なのかなと思います。

それでも家計の為、もしくは仕事で得られる充実感の為に預けよう、と思うのも一つでしょう。やっぱり資格のある保育士に見てもらいたい、と思うのも一つです。

これからは、ママパパが保育園をしっかりと見定めるべきという流れがくるのではないかと危惧しているところです。

こうした、待機児童問題や保育園での不幸な事件などもある状況に対応しようと、政府も策を労しています。現場の先生たちも頑張っています。子どもを預けられないママパパも、子どもを預けることができたママパパも皆頑張っています。

そして、こういった時代の流れに、望まずして巻き込まれてしまった子ども達も必死で頑張っているのだと思います。

どうか、これから先の未来が子ども達にとって、パパママにとって、現場の先生たちにとってより良い方へに向かうように、と願うばかりです。

より良い未来のためにできること

正しい方法で行動をしていきましょう

最後に、もし保育士の処遇改善や、保育園増設に対すること、待機児童の解消に対することを世間に伝えていきたいと思っている方がいたら、お願いがあります。

「抗議や要望は正規のルートで伝える」というのが鉄則であると筆者は考えています。

その抗議や要望が、どれだけ正論で的を射ていて生産性のあるものだったとしても、正規のルートを辿らなければ国や世間に届くことはありません。ましてやそれが実現し、より良い環境へと変わることは難しいでしょう。

子ども達の為にできること、子ども達にとって不利益だと思うこと、を国や政府や先生やママパパや、世間みんなに届けたい。

そう思っているのなら、自分の名前を名乗って、一緒に思いのたけを届けようと賛同してくれる人を募り活動をして欲しいと思っています。

まとめ

みなさんの願いも筆者の願いも、そんなに遠くない場所にあるのに実現できていないという悲しい状況が続いていますね…。そこで声をあげるのも良いでしょう。見守るのも良いでしょう。流れに委ねるのも良いでしょう。

保育士の仕事もあくまで1つの例です。保育施設のイメージがつく助けになればと思います。もちろん、もっと忙しい園もあれば、もっとゆったりとした園もあるでしょう。

この記事に共感することや思うことを、ぜひご家族で話したりSNSなどで共有したりして、問題意識を持っていただけたら、と思います。

これからも「子育てをもっと楽しく」、「子どもってやっぱりかわいい」と思えるような、育児の豆知識やコツを男性保育士の目線から書いていきますので、引き続きよろしくお願いします!

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。