目次

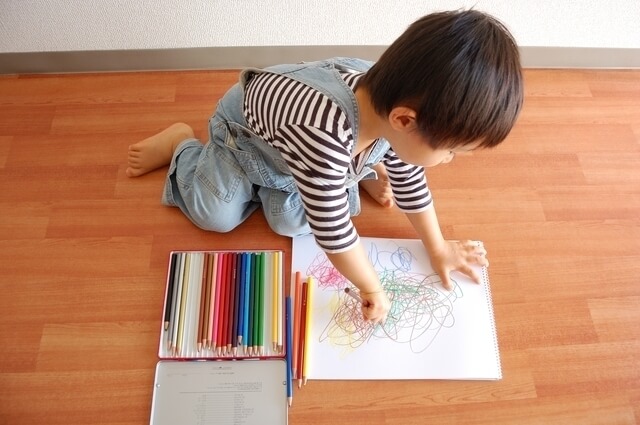

てんてん、グルグル、ぐしゃぐしゃのなぐり描き|1歳児

お絵かきの始まり

最初のお絵かきというと、少し異なる部分もあるかもしれませんが「手形」や「足型」が多いのではないでしょうか?

成長の証として残しておくためという目的の中でも保育には全てに狙いというものがあります。手形、足型の場合にはインクや絵の具に触れる始まりでもあるのです。最初は極端に嫌がる子もいますし、平気で触れる子もいて、そんな中で皆が画材の1つに触れる機会を作り、興味をもってもらうわけですね。

さて、クレヨンやマジックの様な少し太めの筆記用具が(グー握りで)持てるようになった1歳頃には、「なぐり描き」の時期になります。

この頃はマジックやクレヨンの好みの色や用意されていた色のみをつかってグルグル、グシャグシャ、ペン先をたたきつけてトントンと絵を描いています。

まだ彩色を楽しんだり、何かを描いているわけではなく、ペン先が擦れる感覚や、自分の意志にそって線が描かれていくということ自体を楽しんでいる時期になります。

この頃は画用紙をいっぱいに使うということも理解できないので、本当に自由に、好きな時に好きなだけ描かせてあげられると興味関心をもってもらうことができるのではないかと思います。

ビューン!ドッカーン!ダイナミックななぐり描き|2歳児

何か呟いているいるけど、画面はグルグルでぐしゃぐしゃ?

段々と自分の好みの色が見つかってきて、自由帳を見ると全部真っ赤(好きな色1色)なんてこともあるかと思います。逆に1面に様々な色を使うことを楽しむことがあるのが2歳頃になります。

まだ「なぐり描き」と呼ばれる時期ではあるのですが、変化が表れるのは子どもの描いているときの様子です。「ビューン」、「ドシーン」、「キレイだねー」など何かをつぶやいて描いていることがあるのではないでしょうか?

TVで見たある学者の方はこの頃の子どもは例えば仮面ライダーを描く時には、仮面ライダーというキャラクターを描いているわけではないと言っていました。仮面ライダーの動作を子どもは描いているのだと言うのです。

それを聞いてから、現場時代、担任をしていた2歳児クラスの子ども達のお絵かきを見ていると、「アンパンマン!」と言ってグルグルぐしゃぐしゃな絵を描いている子どもがいました。きっとその子は自分がアンパンマンになったつもりで、もしかしたらクレヨンをアンパンマンに見立てて画用紙の世界を飛び回ったり、パトロールをしたり、ばいきんマンをやっつけたりしていたのかな、なんて思いました。

好きな色偏りがあると「こだわりが強い」なんて思ってしまいがちですが、日にもよりますがまだまだ色を使い分ける時期ではないので、1色になってしまっても子どもが満足するまで描かせてあげたら良いと思います。

もしどうしても違う色にも興味をもって欲しいと思うのであれば、子どもの横で違う色を使って何かを描いてあげてはどうでしょうか。

これは◯◯!これは××!命名期|3歳児

1つ1つの模様に次第に意味が出てきます

3歳頃になると個人差がありますが横線、縦線、丸を意識して描くことができるようになっています。早い子だと顔が描けたり、三角(しっかりと角がしまっている)が描ける子もいたりします。

この頃は「命名期」と呼ばれる時期にあたり、丸や線に子どもなりのしっかりとした意味が出てきます。丸を三つ大きく描いた子が「これね、パパとママとぼく(わたし)」の様に特徴などの描き分けはできなくても、意味をつけて丸(模様)に命名をしながら描いているのです。

この時から子どもの想像の世界に少しずつ触れることができるようになるので、お絵かきをしている時に何を描いているのかを聞いてみるととても面白いです。そして声をかけてあげることで、イメージが周りに伝わり表現することの楽しさを知ります。

たくさん描いた後には子どもと絵を眺めながら「これはなに?」、「この子は何をしているの?」とたくさん聞いてみてください。すると子どもはキラキラした目で、自分の想像した世界や、思い出に残った世界を案内してくれることでしょう。

一度は耳にしたことがある頭足人!図式期|4歳児

色や形もどんどん現実に近づいていきます

4歳後半頃には皆さんも1度は聞いたことがある「頭足人」が出てくる「図式期」という成長段階に入ります。

この頃には自分の思う図形(閉じた丸、直線、曲線)をある程度描けるようになり段々と大人からも何を描いているのかを推測しやすくなります。

参考画像では頭から手や足が生えているように見えますね。この様な人の描き方を「頭足人」といいます。

この頭足人の面白い所は、どの国の子どもたちを研究しても、理由ははっきりしませんが4歳頃の少しの期間でこの頭足人が描かれるのだそうです。

この頃の発達段階を「図式期」というのは、丸や三角、四角といった図式を用いて絵を構成していくからと言われています。

子どもの絵と感じる、四角の上に三角が乗っている「家」、丸の中に大小様々な丸や曲線を描く「人(頭足人)」などが分かりやすいかと思います。

建物が透けている!?レントゲン画法|5歳児

人、物、動作の中にも子どもならではの自由な表現

5歳を過ぎると絵に個性がどんどん現れてきます。一保育士の見解としては、感性や指先の発達によって自分の思い描く絵を描けるようになることで、個性が表れるのではないかと思っています。

この頃の発達を「レントゲン画法」と呼ぶことがあります。

例えばこれまで、四角の上に三角が乗っただけの二次元の家から、家の中には人や家具があることの認識によって、家の輪郭の中に人や物を描きます。それが私たち大人にとってはレントゲンで家を透過して見ているかのように感じるのです。

この頃のもうひとつの大きな特徴が「基底線(きていせん)」と呼ばれるもので、ほとんどの子どもが画用紙の上と下に横線を引きます。

これらが空と地面を表していて、更に発達をしていくと、その基底線が狭まり地平線になります。

まとめ

今回は子ども達の描く絵の発達について早足ではありますが紹介してみました。

どの年齢でも言えるのは、その絵や図には子ども達の発達や想像の意味があり、大人の絵の枠組みにはめて考えないようにしたい。ということです。

「手はここからでしょ?」とか、「こんな場所に空はないよ」とか、大人の当たり前を押し付けてしまうと子どものやる気をなくしまうだけでなく、発達を邪魔してしまうことにもなりかねません。

どんな絵でも子どもの発達や想像の結晶ですので、邪魔をせずに温かく見守りましょう。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。