新生児期の黄疸

黄疸とは?黄疸の症状とその原因

出典:www.pakutaso.com

出典:www.pakutaso.com赤ちゃんが生まれた人に聞いてみると「うちの子は黄疸が出て入院が長引いた」などと、たまに耳にすることがあります。では、黄疸とはいったい何でしょうか?

黄疸とは、血液中のビリルビンという物質が増えた状態のことを言います。血液中のビリルビンが増えると、白目の部分が黄色く染まって見えたり、顔や体の皮膚が黄色く見えたりします。

では、そもそもビリルビンとは?ビリルビンは、赤血球中で酸素を運搬する役割を担っているヘモグロビンが、壊れた時にできる色素のことです。正常な成人だと、血液中でできたビリルビンの多くが肝臓で処理され、大部分が胆道から糞便に排出されるため黄疸は起こりません。

しかし新生児は、肝臓の処理機能とビリルビンの代謝経路が未熟なので、うまくビリルビンを排出することがができません。そのため、ほとんどの新生児に黄疸が現れることになります。

生理的黄疸について

生理的黄疸とは?いつまで続く?ピークはいつごろ?

出典:www.pakutaso.com

出典:www.pakutaso.com自然に治癒するため治療を必要としない黄疸に、生理的黄疸があります。生後2~3日に皮膚や粘膜が黄色く見え始め、生後4~5日にもっとも症状が強くなります。

そして生後1週間を過ぎると、自然に黄色い色素が抜けていき、元の皮膚や粘膜の色に戻ります。この生理的黄疸は、ほとんどの新生児に起こります。

なぜ、生理的黄疸が起こるのでしょうか?その原因として、新生児は成人にくらべて多血であることがあげられます。ママのお腹の中は、お腹の外に比べて低酸素状態なので、それに順応するため、多血となって補っています。

また、赤血球の寿命が短いことも原因となっています。成人の赤血球の寿命は120日ですが、新生児の寿命は85~90日。黄疸のもとになるビリルビンは、赤血球が壊れる時にヘモグロビンから作られるので、赤血球が壊れる頻度が高くなるとビリルビンも増えることになります。

血液中のビリルビンは、大部分が肝臓で処理され胆道から糞便に排出されますが、一部は小腸から吸収され、また肝臓に戻ります。新生児は、この腸肝循環が成人より盛んなので、体内のビリルビンが増えることになります。

いろんな原因で引き起こされる生理的黄疸ですが、生理的黄疸は、胎内環境から、胎外環境へと適応するさいに起こる生理現象なので、おおよそ心配はいりません。

黄疸と判断される数値は?

出典:www.pakutaso.com

出典:www.pakutaso.com胎内環境から、胎外環境への適応過程でおきる生理的黄疸ですが、血中のビリルビン濃度や、黄疸の強さによって、入院が長引くことがあります。

通常新生児のビリルビン正常値は5mg/dl以下。生理的黄疸のピーク時には13mg/dlまで上昇するビリルビ値ですが、2週間までにはだいたい正常値に戻ります。黄疸が長引く場合には、経過観察が必要となり、入院が長引くこともあります。

数値の測り方

では、数値を測るにはどのようにするのでしょうか。生まれたばかりの赤ちゃんに注射をするなんて、と不安になりがちですが、一般的にはミノルタ黄疸計と呼ばれる体温計ような形をした機械で肌から計測します。黄疸計で数値が規定値を超える場合は採血する病院もあります。

治療が必要な黄疸の症状

早発黄疸

出典:www.pakutaso.com

出典:www.pakutaso.com治療が必要となる可能性のある黄疸に、早期黄疸があります。早期黄疸は、出産後24時間以内に現れる黄疸で、新生児溶血性黄疸という病気の症状の一つとして、早期黄疸が現れることがあるからです。

新生児溶接血黄疸が起こる原因としては、血液型不適合妊娠(ABO式、Rh式)や母体の病気、子どもの先天性異常、薬剤や感染などが考えられます。現在新生溶血性黄疸の原因として一番多いのは、血液型不適合妊娠です。

血液型不適合妊娠とは、妊娠中、分娩中に何らかの原因で母体と胎児の血液が混ざり、母体が胎児の血液に対して抗体を作ってしまうことで起こります。

作られた抗体は、胎盤を通って胎児の血液中に入り、胎児の赤血球を破壊してしまいます。赤血球が破壊されると、血中のビリルビンが増え早期黄疸と貧血を引き起こします。

血液型不適合妊娠は、母子間の血液型不適合の有無を血液検査で診断することができます。症状に早期黄疸が現れるので、産後の入院中に発見されることがほとんどです。妊娠中に、血液不適合妊娠が診断されている場合もあります。

早急な治療が必要となり、光線療法、免疫グロブリンやアルブミンの点滴静注などが主に行われます。症状が重篤な場合には、交換輸血を行うこともあります。また、高いビリルビン値は、聴力異常を引き起こすことがあるので、聴力検査や発達検査などが重要となります。

母乳性黄疸

出典:www.pakutaso.com

出典:www.pakutaso.com経過観察が必要となる黄疸に、母乳性黄疸があります。通常、新生児生理的黄疸は2週間ほどで消失しますが、母乳性黄疸だと2週間たっても黄疸が継続します。

母乳性黄疸は遅延性・非閉塞性黄疸なので、生後4~7日ごろから黄疸が強くなり、2~3週ごろにピークを迎えます。その後も高ビリルビン血症が続き、2~3か月でやっと消失します。

原因は今のところはっきり解明されていませんが、女性ホルモンの影響ではないかと言われています。母乳で育てている新生児の、約10~15%に母乳性黄疸が見られます。

母乳性黄疸の症状は、黄疸と血中のビリルビン高値だけで、身体的発達や発育に影響を与えません。他に何かの症状がある場合、母乳以外に遅延性黄疸の原因がある場合には、母乳性黄疸以外の病気が疑われます。

現在では、母乳性黄疸であっても、母乳育児が推進されることが多いようです。母乳性黄疸の治療は必要ありませんが、他の病気で黄疸が引き起こされている可能性もあるため、経過観察は必要です。担当の医師の指示を守り、経過観察と検診を必ず受けましょう。

核黄疸(ビリルビン脳症)

出典:www.pakutaso.com

出典:www.pakutaso.com新生児黄疸で重篤な症状を引き起こすものに、核黄疸があります。血中のビリルビン値が高い状態を持続すると、血中のビリルビンが血管脳肝門を通って脳に蓄積され、核黄疸を引き起こします。

核黄疸の症状は、生後数日でうとうとした状態となり、おっぱいやミルクを飲まなくなります。筋力の低下も見られるようになります。生後数日から1週間ごろには、発熱し、甲高い鳴き声を上げたり、痙攣をおこすようになります。

筋緊張や後弓反張も見られるようになります。生後1~2週間以降には、筋緊張症状は減弱または消失します。そして生後1から1年半の慢性期には、自分の意思とは関係なく体が動く不随意運動や、上方凝視麻痺や難聴などの、核黄疸の後遺症が現れます。

核黄疸は、早急に治療することが大切になります。核黄疸かと思われる症状を見つけた際には、すぐに受診することをおすすめします。

治療法は、光線療法、交換輸血などをして、血中のビリルビンを下げる治療を行います。近年では、入院中にビリルビン高値が発見されることも多く、医療も発達したため、後遺症は減少傾向にあります。

退院後に気をつけておきたいポイント

肌の色、白目、うんちの色に気をつけましょう

黄疸の観察ポイントは、肌の色です。肌が黄色っぽいかどうかを観察しましょう。また、白目の色も観察ポイントになります。通常赤ちゃんの白目は、透明感のある白色です。白目が黄色く染まっている場合には、血中のビリルビン値が高い可能性があります。

うんちの色にも要注意です。通常新生児のうんちは、黄色や緑色などの色素を含んでいます。それは、色素のもとになる血中のビリルビンが肝臓で処理され、胆汁となり、胆道を通って腸へ送られ、腸から吸収した胆汁がうんちとなって排便されるからです。

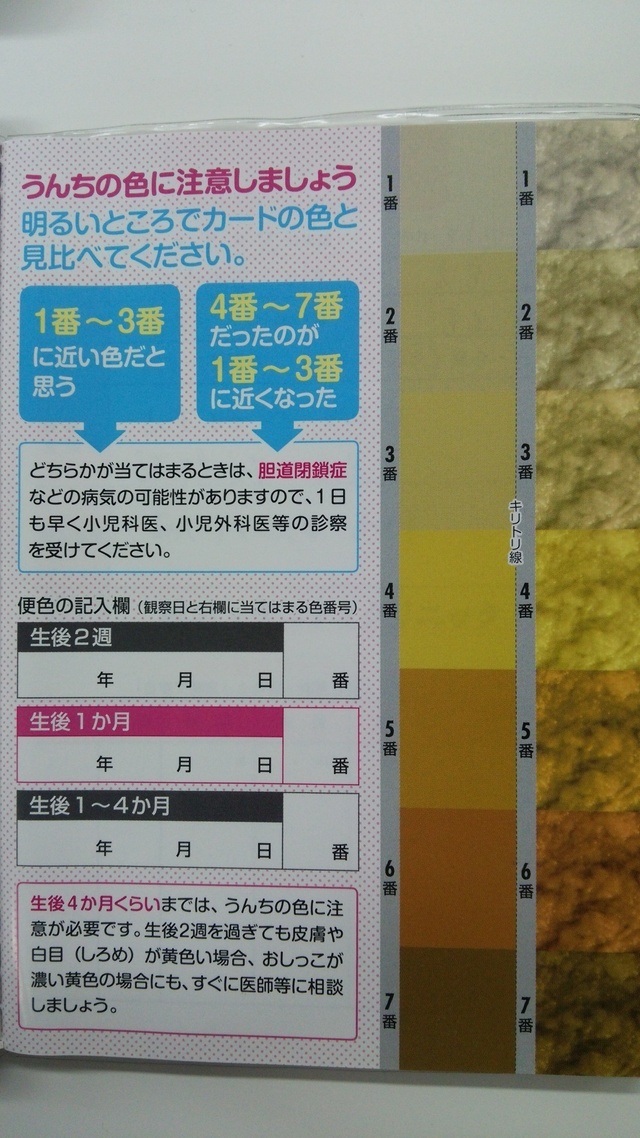

赤ちゃんに見られる病気の胆道閉鎖症では、胆道が閉鎖され胆汁を排出できないため、写真は実際の母子手帳に掲載されている便色カードですが1番~3番のような色のうんちが出ます。

ビリルビンを排出できないと、体内のビリルビン値が高くなり、黄疸をひきおこすことになります。うんちに色素が入っているかチェックしましょう。

専門機関へのご相談はこちら

※夜間休日、お子さまの健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は子ども医療電話相談♯8000に相談をおすすめします。

厚生労働省・子ども医療電話相談事業

https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html

まとめ

新生児に特有の、新生児黄疸についてご紹介してまいりました。普段赤ちゃんをお世話する中で、赤ちゃんの異変に気づいてあげられるのは、一番身近なママだと思います。

産後で慣れない育児に翻弄されてしまうかもしれませんが、正しい知識を身につけて、大切な赤ちゃんの健康を守ってあげてくださいね。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。