今回の課題は「劇」

2.課題の説明とグループ分け

「今日はみんなで劇をやりますよ」と、やるべきことの説明をします。その後にグループ分けです。今回は1組5~6人で、先生がグループを決めました。

3.配役決め

決められたグループの中で、子供達自身で配役を決めていきます。先生がアドバイスすることはあっても、代わりに決めることはありません。

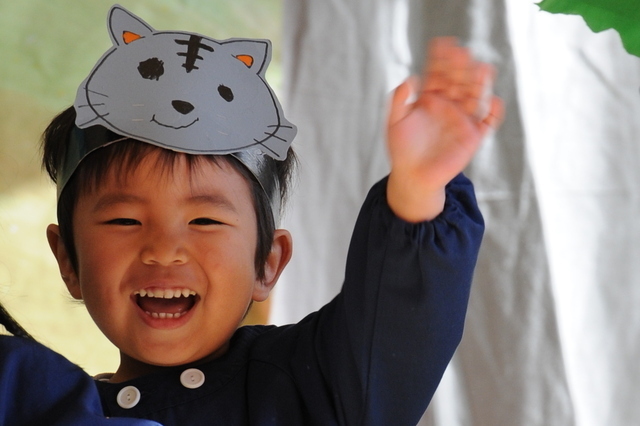

4.小道具作り

決められた役に合わせたお面を、それぞれ自分で作ります。早く終わった子から、みんなが使う「大きなカブ」の作成にとりかかります。

5.練習

劇の練習を開始します。「おおきなかぶ」の絵本では、おじいさん以外のセリフはほとんどありません。そこを上手に変化させ、楽しい劇にできるかはグループ毎の工夫次第ですね。

評価のポイント

配役決めについて

「おおきなかぶ」の登場人物は、おじいさん・おばあさん・まご・イヌ・ネコ・ネズミの6役です。

グループが6人ならそれぞれ一人ずつ割り当てれば大丈夫ですが、5人のグループでは1つ役を無くさなければなりません。

また、イヌやネコの役には人気が集まり、おじいさんやおばあさんをやりたがる子供がいないというグループも多いもの。

こうなると、「誰もおばあさんをやらない」とか、「5人全員配役は決まったけど、おじいさんがいないから物語が始まらない」といった問題が発生してしまいます。

こんな時に、リーダーシップを取って問題解決に進める子。「みんながやらないなら、僕おじいさんやるよ」と周りを思いやれる子など。色々なタイプの子供がいます。

自分のやりたい役を主張するばかりの子や、周りに任せきりで何もしない子もいるでしょう。

「この子が正しい!」という正解はありませんが、目的に向かって進むための行動を取れるかどうかが、評価の重要な指標になります。

練習について

絵本の通りに進めていくと、おじいさん以外のセリフは「うんとこしょ。どっこいしょ」だけになってしまいます。そうすると、他の配役の子供はあまり劇に参加した気持ちになれませんよね。

淡々と人数が増えて、淡々とカブを引き抜くだけの劇では、少し面白くありません。

そこで、「おーい、ネコさんも手伝っておくれー!」というように、それぞれにセリフを加えればグループの一体感はグンと増します。カブを引っ張る場面でも、掛け声と動きをきちんと合わせるよう練習すれば、自然と元気な声が出始めます。

劇を楽しくするための工夫を出来る子や、グループの雰囲気を明るく出来る子がいると、みんなが元気に演技することができるようになります。

子供1人1人がどのような形でグループに関わっているか、これも重要な評価のポイントとなっています。

まとめ

いかがでしたか? 今回は劇でしたが、「行動観察」は様々なパターンの課題が出されます。大事なのは、「この課題がきたらこう対応する」というテクニックではありません。どんな課題でも、自分を含めたグループ全員が楽しめることが何より大切です。

「自分だけが楽しむ」のではなく「みんな一緒だともっと楽しい!」と思える経験をたくさんしてきた子供は、自然と「行動観察」が得意になります。お子様には是非、お友達とたくさん遊ばせてあげましょう!

この記事に関連するリンクはこちら

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。