【端午の節句のお祝い(1)】こいのぼりや兜を飾る

こいのぼりや兜を飾る意味は?

出典:amzn.to

出典:amzn.to端午の節句といえば真っ先に思いつくのがこいのぼりや兜ではないでしょうか。鹿児島県でもこの2つを飾ります。

こいのぼりは、「鯉が竜門の滝を登ると竜となって天をかける」という中国の故事に由来していて、男の子の立身出世を祈願する意味があるそうです。

また、兜は命を守る象徴と考えられ、男の子を事故や病気、災害などから守ってもらうよう願って飾るようになったそうです。

我が家ではどちらもパパの両親が準備してくれましたが、どちらの親が準備をするかは地方によって異なるようです。

一般的には男の子の場合は父方、女の子の場合は母方というのが多いようですが、誰が準備するという決まりはないので、自分たちの好みのもので準備をしてもいいでしょう。

この記事に関連するリンクはこちら

【端午の節句のお祝い(2)】武者のぼりを立てる

家紋と名前を入れた戦国武将さながらの武者のぼり!

出典:amzn.to

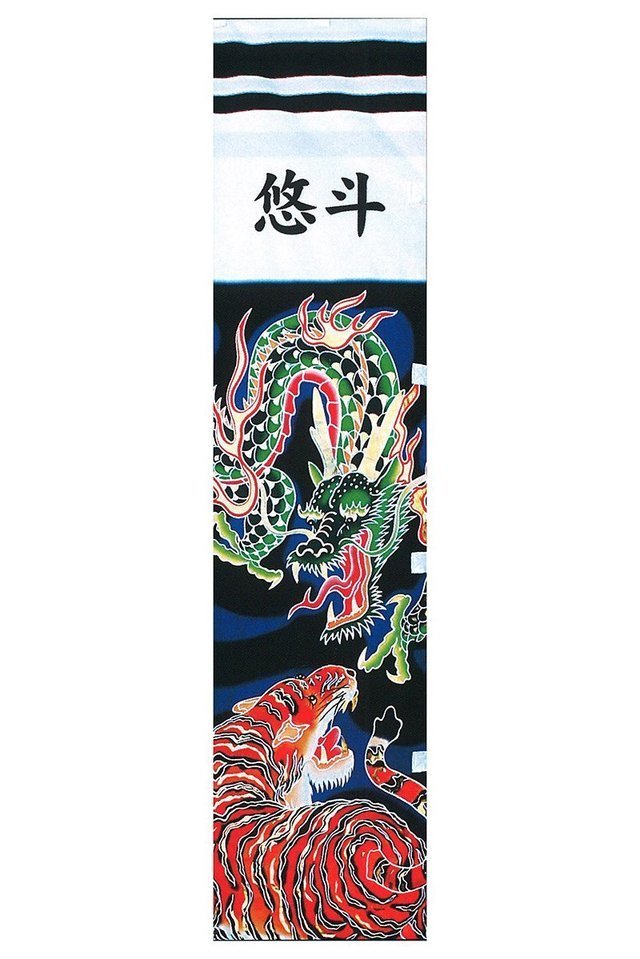

出典:amzn.toこいのぼりとともに飾る「武者のぼり」。武者のぼりとは、子どもの名前と家紋を旗に描いたのぼりのことです。

筆者は鹿児島で生まれ育ったので、この武者のぼりは当たり前のもので全国区だとばかり思っていました。

でも、実は甲州、中部、一部の九州地方だけの風習らしく、我が家の武者のぼりを見た友人に「戦国武将みたい!」と言われたことに衝撃を受けたことをおぼえています。

武者のぼりには家紋と名前のほかに虎や竜など力強い動物を描くことも多いです。

我が家は息子の名前にちなんで馬の絵を描いてもらいました。空を泳ぐ鯉のぼりとはまた違った趣があって素敵な風習だと思います。

この記事に関連するリンクはこちら

【端午の節句のお祝い(3)】ちまきをたべる

関東と関西で違う食文化

出典:www.akashiya.co.jp

出典:www.akashiya.co.jp端午の節句に食べるものといえば「ちまき」。笹の葉の香りがたまらない一品です。

でもこれも地方独特のもののようです。

普通、ちまきと聞いて思いつくのはおこわのはいった中華ちまきでしょうか。

このちまきは、端午の節句と一緒に中国から伝わったもので、笹の葉にくるまれた団子です。

柏餅のように中にあんこが入っているわけではありませんが、団子自体に甘みがあってとてもおいしいです。

筆者は、息子の初節句の時にはじめて柏餅を知ったくらい、鹿児島では「ちまき」がメジャーです。

一般的に関東では柏餅、関西ではちまきが食べられるそうですよ。

この記事に関連するリンクはこちら

まとめ

男の子のお祝いごとである端午の節句。お祝いの仕方も地方それぞれに特色があります。

これといった決まりはありませんので、ご家庭にあった祝い方で、家族そろって子どもの健やかな成長をみんなでお祝いできると楽しいですね。

パパとママの地方ではどんな習わしがあるのか、おじいちゃんやおばあちゃんにもぜひ聞いてみてくださいね!

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。