【鯉のぼりの由来と歴史(1)】端午の節句に鯉のぼりを揚げるのはどうして?

鯉のぼりの歴史~いつから飾るようになった?~

出典:PIXTA※画像はイメージです

出典:PIXTA※画像はイメージです宮廷での厄払い神事からはじまり、武運を祈る行事として武家の間に広まった端午の節句。

江戸中期ごろになると、町人たちもこぞって祝うようになりました。しかし、武家のように鎧兜を飾るわけにはいきません。

そこで考え出されたのが「鯉のぼり」です。

鯉のぼりの起源は、武家の「旗指物(はたさしもの/家紋を染め抜いた旗)」にあるといわれています。

旗指物は本来、戦場での目印として使われるものですが、室町時代の終わり頃から、端午の節句の際に武運祈願と虫干しを兼ねて飾られるようになったそう。

また、旗指物は、将軍家に男子が誕生した際にも飾られました。

これらの武家の風習を裕福な町人たちが真似、勇猛果敢な武者絵や縁起の良い図柄を描いた豪華な「節句幟(せっくのぼり)」へと発展していきます。

この節句幟の図柄としてよく描かれていた「鯉の滝登り」を、江戸の町人たちがさらに改良し、より生き生きとした鯉に見えるように作ったのが「鯉のぼり」のはじまり。

江戸期の鯉のぼりは和紙に鯉を描いたものでした。当時は布が高価だったからですね。

しかし、節句幟に比べて安価に作れたため、多くの町人たちが気軽に飾って楽しむようになりました。

大正時代に入ると、木綿に絵付けをし、空を泳ぐようにより立体的なものになっていきます。

ナイロン製のカラフルな鯉のぼりが登場するのは、昭和30年代に入ってからです。

鯉は立身出世のシンボル!~中国の登竜門伝説~

出典:PIXTA *写真はイメージです。

出典:PIXTA *写真はイメージです。筆者は子どものころ「川や滝を遡るなら、シャケでもいいんじゃない?」と思ったことがあります(笑)

しかし、当然そこは「鯉」でなければならない理由がありました。中国の登竜門伝説です。

これは「(黄河上流にあるとされる)竜門の滝を登りきることのできた鯉は、龍となって天をかける」という伝説。そこから鯉の滝登りは「目覚ましく立身出世すること」を意味するようになりました。

鯉が天を泳ぐ様子を模した鯉のぼりには、「人生の激流を鯉のように泳ぎ切り、難関を突破して立身出世してほしい」という願いが込められているのですね。

(これがシャケじゃ、志半ばで熊に喰べられるイメージ…縁起でもない!)

また、空高く揚げるのは、天の神様へ男子が生まれたことを伝え「どうか、この子をお守りください」と、守護を願う意味があるという説もあります。

【おまけ情報】九州に実在する「龍門の滝」に遊びに行こう!

出典:bf04.bfit.jp

出典:bf04.bfit.jp本家「竜門の滝」は中国・黄河上流にあるとされていますが、あくまで伝説なので詳細は闇の中。

しかし、日本各地に、その名を冠した滝が複数存在するようです。なかでも有名なのが、大分県の「龍門の滝」(地名なので「龍門」と表記)。滝幅が広く、岩壁を滑るよう流れ落ちる荘厳な滝です。

ちなみにこちら、滝登りではなく、滝すべり遊びの名所として知られています。

ダイナミックな滝すべりは、大人も夢中になりそう。お子さんが小学生以上なら、大型連休や夏のおでかけ候補地に加えてみては?龍門の滝で遊べば、立身出世が叶うかもしれませんよ!?

今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら

【鯉のぼりの由来と歴史(2)】鯉のぼりの飾り方・決まりごと

童謡「こいのぼり」の歌詞で昔の鯉のぼりが分かる!?

出典:www.amazon.co.jp

出典:www.amazon.co.jp『こいのぼり』

(作詞:近藤宮子/作曲:不詳)

やねより たかい こいのぼり

おおきい まごいは おとうさん

ちいさい ひごいは こどもたち

おもしろそうに およいでる

鯉のぼりの歌として、もっとも親しまれているのは、この歌ではないでしょうか?

この歌は、昭和6年発表とされていますので、昭和初期には、黒い真鯉と赤い緋鯉の2種類の鯉のぼりが飾られていたことがうかがえます。

しかし、江戸時代の初期の鯉のぼりは、黒い「真鯉」のみでした。

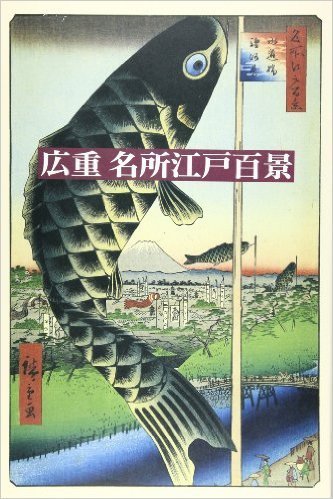

歌川広重の浮世絵「名所江戸百景」に描かれている鯉のぼりも、黒々とした真鯉だけが悠々と空を泳いでいます。

当時の日本では、まだカラフルな錦鯉は一般的ではなく「鯉といえば黒!」だったのですね。

錦鯉の養殖が広まった明治以降には、赤い緋鯉の鯉のぼりが作られるようになったといわれています。

鯉のぼりの色に決まりはあるの?

ところで、こいのぼりの歌では「緋鯉=こどもたち」となっていますよね?

鯉のぼりの色には、はっきりとした決まりがあるのでしょうか?お母さんの立場は…(泣)

実はこれ、決まっているのは「大きな真鯉(黒)=お父さん」だけのよう。家父長制の名残なんでしょうかねえ。

ナイロン製の鯉のぼりが出回る高度成長期以降は「緋鯉はお母さん」とみなされるようになり、「黒=お父さん、赤=お母さん、青=子ども」の3匹セットが人気になります。

現在ではさらにカラーバリエーションが豊富になり、緑や紫、オレンジ、金彩を施した華やかなものも!

最初は黒・赤・青の3匹セットを購入し、お子さんが増えるごとに異なる色の鯉を買い足すケースが増えているようです。

女の子にも、ピンクやオレンジなど華やかな鯉を用意してあげるのも喜ばれそうですね♪

最近は、伝統色にこだわらず、自由に好みの色・デザインの鯉のぼりを選ぶご家庭が多いようです。

飾る場所や価格、家族構成なども考慮のうえ、長く楽しめるものをじっくり選んでくださいね。

鯉のぼりについている「矢車」と「吹き流し」はなぜあるの?

出典:amzn.to

出典:amzn.to鯉のぼりを飾るポール先端に、風でカラカラと回る車輪のような飾りがついていませんか?

アップで見ていただくとわかるのですが、矢羽を合わせた形をしています。これを矢車といいます。

これはただの飾りではなく「天の神様への目印」とされる大切なものなのです。

カラカラと鳴る音で神様に気づいてもらうわけですね。

また、矢は武士にとって大切なものであった他、「幸運を射止める」「悪しきものを破る」といった意味が込められています。

鯉のぼりと一緒に飾られる吹き流しにも、大切な意味があります。

吹き流しは、青・赤・黄・白・黒の五色の布を合わせて作られています。これは、中国の五行説にちなんだもの。

万物はすべて、木・火・土・金・水の五つの要素で構成されているという考え方で、青は木、赤は火、黄は土、白は金、黒は水を表しています。

五色の吹き流しには、この五行が邪気を祓ってくれるという「魔除け」の意味があるのです。

この記事に関連するリンクはこちら

【おまけ情報】鯉のぼりの数え方

ここまで記事中では、鯉のぼりを一匹、二匹…と書いてきましたが、本当にこれで正しいのでしょうか?

一尾、二尾でもよさそうな気がしますし、布製だから一枚、二枚?モヤモヤしたので調べてみました!

・鯉に見立てて数える場合→一匹、二匹

(お店などで単品販売している場合は「匹」を使うのが一般的みたいです)

・幟(のぼり)として数える場合→一旒(りゅう)、二旒

ちなみに、ホンモノの魚の「鯉」の正式な数え方は、一折(おり)、二折…なんです!

これは、もともと進物や献上品などの数え方で、折り詰めに入れられるような高級魚に対して使われるそう(鯛なども一折…で数えます)。

昔は、鯉はあくまでも食用、しかも高級魚だったんですね。とはいえ、現在では一匹または一尾と数えてOK!ちょっとした雑学として「へぇ~」と思っていただければ幸いです♪

まとめ

滝を登って龍になる鯉の伝説になぞらえて、子どもの成長と立身出世の願いを込めた鯉のぼり。伝統的なお祝い行事には、それぞれ大切な意味が込められているのですね。

初節句を前にしたパパママはもちろん、お子さんが大きくなっても、時にはのんびりと空を泳ぐ鯉のぼりを家族で眺めてみては?お子さんが生まれた時のことを、話してあげてもいいですね。

端午の節句が、素敵な家族の時間になりますように。

<img src="https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/image.cozre.jp/magazine/eyecatch/68757_160x160">

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。