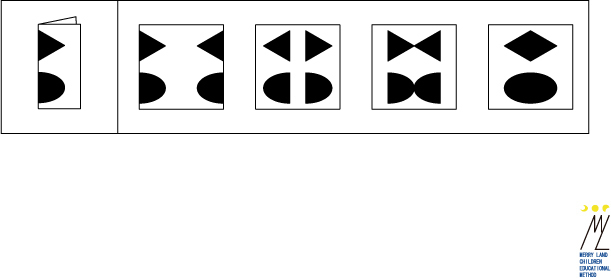

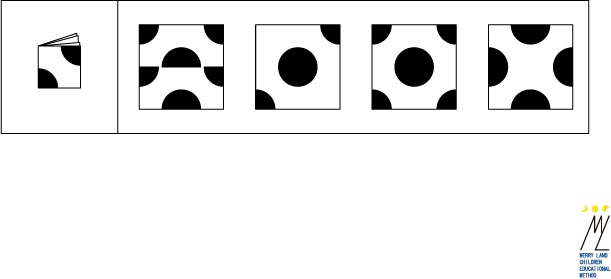

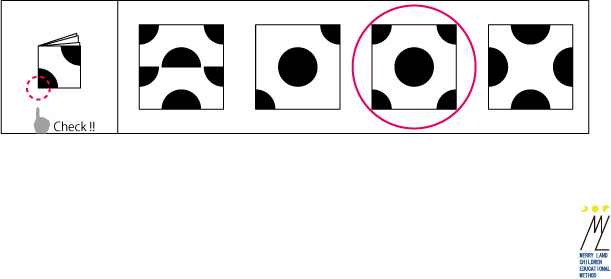

問題1

やってみよう!

子供への発問はこちら。

「折り紙を一番左のように2つに折って、折ったまま黒い部分を切り取りました。開いたときどのような形になっているでしょう。その形を右の四角の中から選び、○をつけましょう」

※小学校受験では、幼児は文章を読めない前提で行われるため、ほとんどの発問が口頭で行われます。この通りに読み上げて発問しましょう。

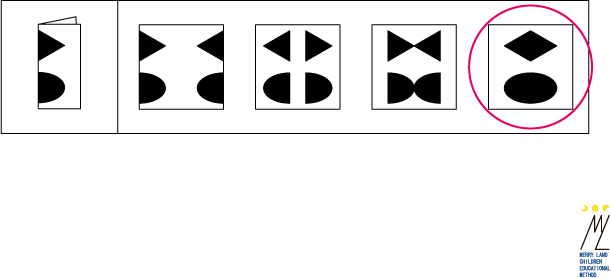

正解はこちらです!

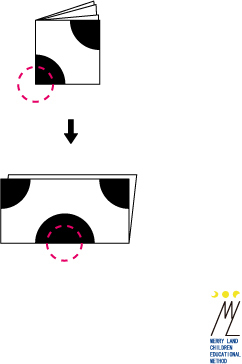

重要なことは、折った折り紙のどこを切っているかです。

折り紙の折り線の方と、端のペラペラの方。どちらを切っているかで答えは変わってきます。

切った場所に関してきちんと把握したら次のステップ。開いた時に線の反対側にどのような形がくるかを考えて推理しましょう。

折った線に対して、線対称(折り線を挟んで同じ形が向き合う状態)になることを理解できれば、2つ折りの問題はクリアーできたも同然ですね!

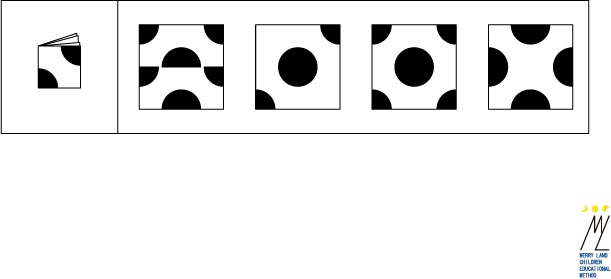

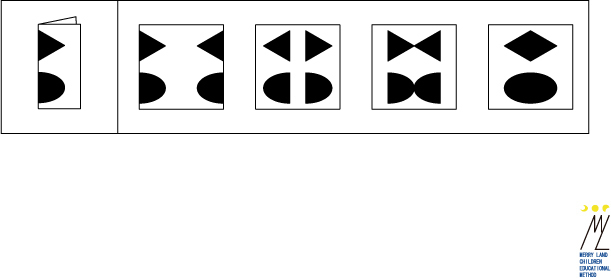

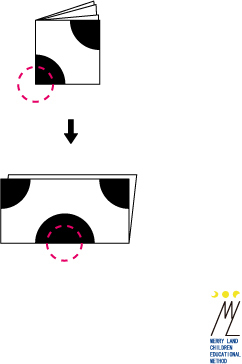

問題2

子供への発問はこちら。

「折り紙を一番左のように4つに折って、折ったまま黒い部分を切り取りました。開いたときどのような形になっているでしょう。その形を右の四角の中から選び、○をつけましょう」

折り方が変わりました。答えはどのようになるでしょうか。

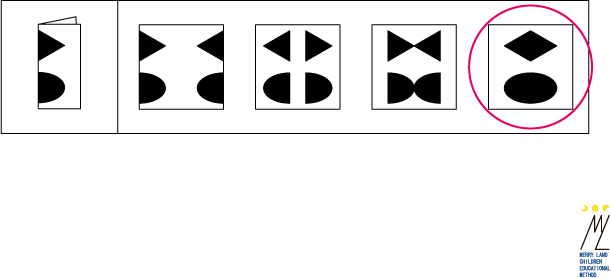

難しいですね!

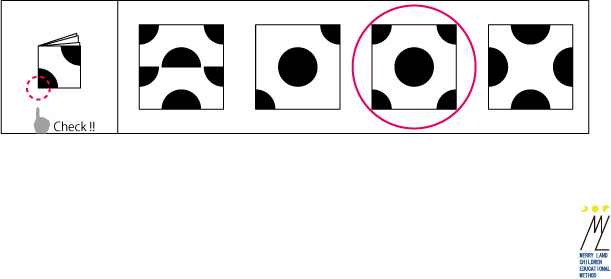

4つ折りの場合は、折り紙の中心を考えて開いていくことが大切です。

この問題では、折った折り紙の左下が開いた時の中心となることが見抜ければ、第一関門突破です。

中心を見つけたら、まずは横に開いてみましょう。

開いてみよう!

いかがですか? ここまできたら、あとはもう2つ折りと同じですね。1問目と同じように考えていけば答えが見つかるはずです。

4つ折りの方が当然難しいですが、考え方は2つ折りと変わりません。最初から全て開いた形を推理するのは大変ですが、2つ折りを2回繰り返しているだけと考えれば簡単な気がしてきませんか?

一見複雑そうな問題こそ、焦らず順序よく考えることが大事なのです。

子どもの理解を深める方法

具体物を使おう

「折り紙図形」の考え方や解き方のコツは今回お伝えした通りですが、実は子供たちに教える上でとっても簡単な方法があるのです。

それは、「実際に折り紙で試してみる!」です。

もっと言うなら、「折り紙でたくさん遊ぶ!!」でしょうか。

今回の問題の形に実際に切ってあげれば、子供たちもすぐに納得できるでしょう。頭の中だけでは考えきれなくても、実物を見れば簡単です。

問題にこだわる必要もありません。まずは折り紙を2つや4つに折って好きなように切り取り、開いた時の形を楽しむところから始めましょう。開いた時にロケットやお花などの絵を作れたら楽しいですよね。

折り紙を切って遊ぶうちに、線対称の概念が感覚として自然と身についていきます。そうすると、プリントでも理解しやすくなります。

まとめ

いかがでしたか? 今回の「折り紙図形」もそうですが、どんな問題も実物で試すというのが理解への一番の近道です。最初から頭の中だけで考えるのは難しいですよね。まずは「本物の折り紙」という補助輪を使って慣れていけば、いずれ補助輪がなくてもできるようになります。

そしてなによりも大事なのが、楽しむということ! 楽しく遊び、楽しく学びましょう!

この記事に関連するリンクはこちら

・掲載内容や連絡先等は、現在と異なる場合があります。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。